|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Rock machine

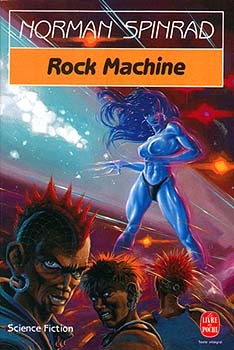

Norman SPINRAD Titre original : Little heroes, 1987 Première parution : États-Unis, New York : Bantam Spectra, juillet 1987 ISFDB Traduction de Isabelle DELORD-PHILIPPE Illustration de MANCHU LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (2ème série, 1987-)  n° 7166 n° 7166  Dépôt légal : juin 1994 Roman, 760 pages, catégorie / prix : LP16 ISBN : 2-253-07166-8 ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Dans l'univers virtuel, pourquoi se priver de créer des vedettes synthétiques quand on est MUSIK, la mégasociété du showbiz, autant dire le diable ? Avec l'aide de Glorianna O'Toole, la Grand-Mère Terrible du Rock rescapée de l'Age d'Or, de Bobby Rubin, génie du synthétiseur d'images, et de Sally Gennaro, une oreille d'or. Seulement voilà. Cyborg Sally, la vamp électronique, ne retournerait jamais dans les coulisses. Elle allait faire la Révolution. Et pas seulement celle de la musique... Comme il l'avait fait jadis dans Jack Barron et l'éternité, Norman Spinrad dresse un tableau inquiétant et spectaculaire de l'avenir proche. Un roman vibrant au rythme du Rock & Roll éternel.

Critiques

Au début du XXIe siècle, la multinationale MUSIK règne sans partage sur l'industrie musicale et le show-biz, où elle tente d'imposer ses Personnalités Artificielles, des stars virtuelles créées de toutes pièces pour chanter des tubes fabriqués sur ordinateur. Mais voilà, les Lady Leather et autres Mucho Muchacho ne durent pas, se fanent vite, le public se lasse, bref, elles manquent un peu de personnalité, justement. MUSIK charge alors Gloriana O'Toole, la Grand-Mère du Rock'n'Roll, une sorte de Janis Joplin rescapée de l'Age d'Or du rock (entendez, les années soixante) de créer une « vraie » star virtuelle, qui ait un peu plus de chien et de faveurs du public. Gloriana sait qu'elle vend son âme au Diable, mais elle n'a pas le choix. Elle s'adjoint Bobby Rubin, un bidouilleur d'images surdoué, et Sally Genaro, une grosse boutonneuse sexuellement frustrée, mais géniale dans les manips sonores. Ensemble, ils créent Red Jack, un rocker qui cartonne, à la grande joie de MUSIK, mais se trouve parasité par le Front de Libération de la Réalité (genre de mix entre les Situationnistes de 1968 et le mouvement Anonymous) et se met à délivrer des messages révolutionnaires. Mauvais pour le bizness ! Notre trio de bidouilleurs rockers met alors au point Cyborg Sally, qui reflète un peu trop la personnalité mal baisée de Sally Genaro. Pendant ce temps, dans les rues, on trafique du câble (des drogues virtuelles) dont le zap, qui permet de donner vie à tous ses fantasmes... On a parfois comparé Rock Machine à Jack Barron et l'éternité (1971) pour son côté critique subversive des médias et des multinationales qui les manipulent. Mais là où Jack Barron frappait fort et juste et peut encore se relire quarante ans après, Rock Machine a quand même pris un bon coup de vieux. Ce qui fait la force de ce roman, c'est son départ sur les chapeaux de roues, comme un bon album de metal — mais ça commence à s'essouffler vers le milieu, et la fin est décevante par rapport aux enjeux brassés. C'est également le côté prémonitoire où Spinrad a vu juste en imaginant des stars virtuelles — qui existent à présent au Japon — et de la musique fabriquée de façon industrielle, sur des algorithmes plus commerciaux que musicaux. C'est enfin l'humour de l'ensemble et la truculence de ses personnages — on se souvient longtemps de Gloriana O'Toole, une grand-mère comme tout rocker rêve d'en avoir ! En revanche, tout l'aspect cyber et informatique a terriblement vieilli et fait sourire à présent — c'est hélas inévitable dans ce genre d'anticipation à court terme — , et les références à « l'Age d'Or » (années soixante et soixante-dix) sont trop ciblées pour un jeune lecteur d'aujourd'hui qui aurait du mal à y retrouver ses repères culturels. Un bon divertissement, mais trop ancré dans son époque, à réserver plutôt aux nostalgiques. Jean-Marc LIGNY (lui écrire) (site web) Dans un proche avenir où la multinationale MUSIK règne sans partage sur l’industrie musicale, Bobby Rubin, manipulateur d’images, Sally Gennaro, manipulatrice de sons, et Gloriana O’Toole, survivante quelque peu défraîchie des temps héroïques du rock (comprenez : les années 60) sont chargés créer de toutes pièces une rock-star virtuelle capable de déchaîner les passions du public et de faire vendre quelques millions de disques. Tandis que les junkies du futur se grillent les neurones avec le câble (des drogues électroniques qui stimulent artificiellement le système nerveux), le FLR (Front de Libération de la Réalité) œuvre dans l’ombre pour tenter de renverser l’ordre mondial (essentiellement économique) à coup de virus informatiques. Bientôt, le trio de MUSIK croit avoir touché le jackpot avec Red Jack, un rocker virtuel qui fait un malheur. Parallèlement, la nouvelle drogue à la mode, le zap, se répand sur le pays comme une traînée de poudre ; présenté sous la forme d’un boîtier muni d’une résille métallique qui enserre le crâne, le zap modifie votre appréhension de la réalité en la rendant en tous points conforme à vos fantasmes les plus fous : appuyez sur le bouton, et vous devenez un bel hidalgo, votre fiancée un top model, et le gourbi où vous vivez la suite présidentielle du Hilton. Mais les choses s’enveniment lorsque le FLR s’empare de l’image de Red Jack pour véhiculer son message subversif. MUSIK n’a plus qu’à essayer de créer une nouvelle star artificielle, destinée à éclipser l’encombrant Red Jack. Cette nouvelle star, ce sera la sensuelle Cyborg Sally, qui emprunte sa personnalité à Sally Gennaro, âme musicale du projet. Mais Sally est une femme frustrée, et elle n’attend qu’une occasion pour ouvrir la boîte de Pandore, qui se trouve être également une boîte à musique... A première vue, les thématiques de Rock Machine et de Jack Barron et l’éternité (roman que Spinrad écrivit en 1969) se rejoignent : les deux récits, qui se déroulent dans un futur proche saturé par les médias, sont prétextes à une dénonciation de l’omnipotence des multinationales, à travers le combat moral entre un ultralibéralisme sans scrupules et l’incarnation d’une certaine forme d’éthique. Mais là où Jack Barron visait juste et frappait fort, avec une réelle implication politique, Rock Machine est bien moins percutant, et en un sens moins ambitieux, en tout cas sur ce plan. Paradoxalement, c’est le plus ancien des deux romans qui semble avoir le mieux vieilli. Avec Rock Machine, Spinrad a cédé aux modes littéraires qui prévalaient dans la SF des années 80 : beaucoup de chrome, beaucoup d’électronique, beaucoup d’hormones et beaucoup de poudre aux yeux. Dommage ! La critique sociale s’affuble ici de criards oripeaux cyberpunk, si bien que le lecteur risque de ne retenir du livre que ses aspects spectaculaires, qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Peut-être qu’en un sens, ce roman aurait gagné à être écrit dix ans plus tôt ou dix ans plus tard. Malgré tout, le texte possède ses qualités propres, et elles sont grandes. Car Rock Machine est avant tout un roman sur la musique, et pas n’importe laquelle : le rock. Le rock qui dans les sixties pouvait soulever des montagnes, et que les multinationales du disque ont transformé en simple instrument commercial, à coup de bits et d’octets. C’est donc aussi sur la persistance de l’âme du rock (la fameuse éthique) dans un avenir qui semble l’avoir complètement annihilée que Spinrad s’interroge. Ni vraiment optimiste, ni vraiment pessimiste, son approche est en tout cas visionnaire : la musique actuelle tend effectivement vers l’artifice total, aussi bien dans sa conception que dans son interprétation. Et les superstars tendent elles aussi à devenir des êtres virtuels façonnés dans l’ombre par des concepteurs plus proches de l’ingénieur que du guitar hero. Quant aux drogues qui accompagneront la bande-son de notre futur, rien ne nous dit en revanche qu’elles seront électroniques. Pour finir, un mot sur la traduction. À l’instar de romans tels que Fugues (de Lewis Shiner) ou Armageddon Rag (de George R. R. Martin), Rock Machine adresse de multiples clins d’œil aux swingin’ sixties, notamment par l’inclusion dans les dialogues de vers empruntés aux Beatles, à Dylan ou aux Rolling Stones. La traductrice a pris le parti de relever systématiquement ces références dans ses notes infrapaginales, travail louable qui sera sans doute d’un grand secours aux lecteurs peu familiers de la culture des années 60. Mais les plus pointilleux des aficionados y trouveront à redire : alors que la traductrice affiche un pédantisme assez exaspérant (“ référence, bien sûr, à [ceci]”, “ il est évidemment question de [cela] ”), elle passe complètement à côté de plusieurs allusions et commet même quelques erreurs dans ses commentaires. Simples détails ? Admettons. En revanche, on est moins enclin à l’indulgence quand la grammaire et le style flirtent dangereusement avec le bord du précipice (un superbe “ malgré que ” s’est notamment glissé dans le texte à la page 50). En bref : même si Rock Machine a pris des rides et mérite une traduction plus rigoureuse, il reste un roman très solide, bien maîtrisé, qui plaira sans nul doute à ceux qui sont persuadés que rock et SF font bon ménage. Et ils sont nombreux, loué soit Elvis. Julien RAYMOND (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

The Big flash, un texte marquant du Spinrad des années 60 présentait ceci en commun avec la drogue ou le sexe qu'il menait le lecteur vers l'explosion au terme d'une montée frénétique. Quant au rock'n'roll, non content de compléter la trilogie immortalisée par la chanson de lan Dury, il imprimait sa propre pulsion frénétique à l'intrigue même de la nouvelle, qui suivait la carrière d'un groupe. Spinrad, toujours aussi rageur que jadis, est de retour au rock, un rock phagocyté et mécanisé par la structure commerciale à laquelle il (le rock, ou Spinrad d'ailleurs) a toujours montré les dents. Ce qu'on appelle déjà de nos jours le corporate rock sera devenu parfait, en ce sens que vidéos et musiques sont produites avec un minimum d'intervention humaine dans les tréfonds de l'Usine d'un monopole californien ; mais pas tout-à-fait, dans la mesure où les vedettes entièrement artificielles ne rencontrent pas le succès escompté. Se débarrasser de ce dernier reste d'intervention humaine, c'est la mission paradoxalement confiée à Gloriana OToole, sorte de Janis Joplin vieillie et toujours rebelle-rock. Paradoxe encore, sa réussite fera le désespoir de l'usine et la joie des pirates informatiques qui adopteront et détourneront le nouvel artiste cybernétique. Détournement inévitable. Spinrad ne va jamais jusqu'au bout de la logique déshumanisante de la musique artificielle, qui lui fait visiblement horreur, et choisit de raconter le conte de fées archétypal du rock, celui de l'adolescent frustré et boutonneux qui se transforme en idole adulée grâce au manteau de gloire de la musique, comme une seconde personnalité qui recouvrirait la première. Cela se produit à plusieurs niveaux, celui de la rue où une nouvelle défonce électronique, le zap, pare la réalité des couleurs du rêve (comme un LSD que l'on pourrait débrancher), mais également à celui du technicien et de la musicienne petit-bourgeois (zappés par les bons soins de Glorianna) qui lancent le nouveau produit musical. Et c'est au niveau de la rue, et de l'invraisemblable Front de Libération de la Réalité, que Spinrad introduit l'aspect politique de la chose. Et cela se gâte. Sans que Spinrad adhère aux vues de ses révolutionnaires du clavier, leurs théories fumeuses soulignent l'invraisemblance des rapports sociaux imaginés par l'auteur. On leur concéderait le caractère d'allégorie s'ils n'étaient obscurcis par les rapports fort réalistes entre la foule des personnages principaux (avec deux rapports amoureux plus ou moins contrariés, des méchants interchangeables, deux Vieux Sages un peu fous, un copain rugueux-mais-bien-au-fond, et j'en passe). La conclusion, loin d'être un final éblouissant (ou à tout le moins assourdissant) se noie dans le bruit blanc, et on ne sait trop qui s'est joué de qui, et si les Etats-Unis ont vraiment été secoués par une lame de fond, ou par une nouvelle mode. Sans doute est-ce le caractère des événements vécus le moment. Le principal défaut du livre est sa longueur, corollaire de cette accumulation de personnages et d'événements un peu répétitifs. Spinrad cite sans cesse les paroles des chansons imaginaires de ses personnages pour forcer un rythme haletant sur un chapitre sur deux, mais au bout d'un quart d'heure même les danseurs les plus acharnés s'essoufflent sur Chuck Berry, et le procédé finit par lasser. Certes le roman a souffert du fait que je le lise en français, langue qui convient au rock comme des bottes de pompier halluciné à une danseuse-étoile ; la traduction fait un effort méritoire et informé pour résoudre le problème insoluble de rendre les connotations à un fonds culturel dont on ne sait jamais s'il appartient aux USA et à leur langue ou au rock, phénomène social plutôt que national. Le livre a ses temps forts, deux cents pages d'ouverture qui montrent un Spinrad aux mieux de sa verve. Surtout, dépouillé de son déguisement politico-culturel, le roman aborde un thème que la science fiction n'a pas souvent traité avec franchise, un thème qui fait le lien entre la drogue, le rock'n'roll, et, oui, le sexe : comment sous l'effet de l'électricité, du rythme, ou de la chimie corporelle, on ne voit plus ni le monde ni soi-même sous les couleurs de la grise réalité, et comment l'illusion ainsi créée permet de réellement améliorer, sinon le monde, du moins sa propre personne. Sans doute là une conviction intime de l'auteur, exprimée avec plus d'insistance que de concision. Pascal J. THOMAS (lui écrire)

Après La grande rivière du ciel, de Benford, un pur chef-d'œuvre d'invention, Spinrad nous offre ici un livre un peu dans la lignée des années 70, mais avec un tempo musical. Par rapport à Jack Baron, c'est comme si on passait d'une mélodie à une orchestration : un mixage du Brunner de Tous à Zanzibar, de celui de Sur l'Onde de choc, un peu du GR Martin d'Armaggedon Rag sans parler d'une touche cyber. Tous cela donne un roman qui démarre très fort et qui tient la route assez longtemps. Mais 564p c'est long, et on s'essouffle un peu vers la fin, à l'approche d'une sorte de happy-end ironique. Dans une Amérique très proche, entre Hollywood et un New York où se côtoient les extrêmes — richesses éblouissantes et ruines — les tentatives tordues mais réussies d'une boite qui domine le marché musical : Muzik. Il s'agit pour elle de faire des tubes, à l'aide de paroliers inexistants — puisque les paroles dérivent d'études de motivations — et de vedettes artificielles issus de la synthèse de diverses images : un buste de Rambo, une tête de Reagan par exemple, sans oublier le tour de pelvis d'Elvis etc. On est dans un univers de drogue synthétique et de drogue électronique : des « jacks » permettent de s'identifier à tel chanteur, de vivre de cette vie qui est la sienne dans la chanson, de transporter avec soi cet univers dans la vie courante et même amoureuse. On peut aussi flasher à deux dans cette réalité doublement artificielle. Et le lecteur suit quelques exemples de cette nouvelle vie, dans quelques milieux : des squatts de New York aux villas de Berverley Hill, avec une piste d'amour impossible. Alors qu'à Hollywood Muzik tente de faire son beurre, à New York s'agite un Front de la Libération de la Réalité — très proche des situationnistes des années 65-70 en France. Leurs efforts pour déstabiliser l'image officielle (et artificielle), dans l'optique des La guerilla électronique de W. Burroughs sont très drôles. Le mélange, fortement pimenté, des milieux de l'électronique, de ceux du business rock artificiel, de la drogue électronique et des bas fonds, des amours et des trips, se compose et se suit par les trajets — qui finissent par se joindre — de divers personnages. Sans oublier le retour aux sources, avec la « grand mère terrible du rock and roll ». Une Amérique qui ressemble un peu à la ville de Blade Runner, la police comme l'État sont absents : seules règnent dans l'indifférence les multinationales, et flotte l'ombre du Japon et de ses yakusa. L'humour de Spinrad est présent à deux niveaux. Dans la peinture de cette vie d'une Amérique à peine exagérée, où la caricature est juste assez présente pour que ce soit drôle sans casser le fil de faction et les procédures d'éventuelle identification. Dans le démontage des efforts désespérés du Front de libération pour casser le Système : Celui-ci recycle toutes les tentatives de sabotage pour les utiliser à mieux se développer dans une contre attaque d'Empire, mortifère, suicidaire, mais joyeuse. Un roman qui satisfait les nostalgiques de la lecture sociologique, mais qui devrait séduire aussi les amateurs de la petite musique cyber. Roger BOZZETTO |

| Dans la nooSFere : 87328 livres, 112280 photos de couvertures, 83763 quatrièmes. |

| 10831 critiques, 47169 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |