|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Promenades au bord du gouffre

Alain DORÉMIEUX Illustration de Stéphane DUMONT DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 264 n° 264  Date de parution : 12 septembre 1978 Dépôt légal : 3ème trimestre 1978 Première édition Recueil de nouvelles, 256 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

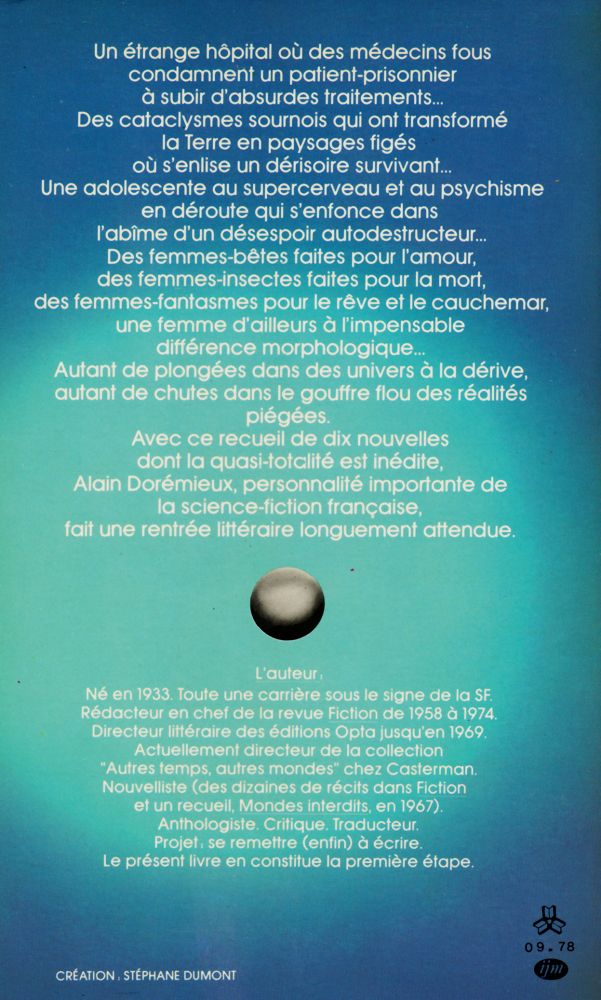

Quatrième de couverture

Un étrange hôpital où des médecins fous condamnent un patient-prisonnier à subir d'absurdes traitements... Des cataclysmes sournois qui ont transformé la Terre en paysages figés où s'enlise un dérisoire survivant... Une adolescente au supercerveau et au psychisme en déroute qui s'enfonce dans l'abîme d'un désespoir autodestructeur... Des femmes-bêtes faites pour l'amour, des femmes-insectes faites pour la mort, des femmes-fantasmes pour le rêve et le cauchemar, une femme d'ailleurs à l'impensable différence morphologique... Autant de plongées dans des univers à la dérive, autant de chutes dans le gouffre flou des réalités piégées.

Avec ce recueil de dix nouvelles dont la quasi-totalité est inédite, Alain Dorémieux, personnalité importante de la science-fiction française, fait une rentrée littéraire longuement attendue.

L'auteur

Né en 1933. Toute une carrière sous le signe de la SF. Rédacteur en chef de la revue Fiction de 1958 à 1974. Directeur littéraire des éditions Opta jusqu'en 1969. Actuellement directeur de la collection « Autres temps, autres mondes » chez Casterman. Nouvelliste (des dizaines de récits dans Fiction et un recueil, Mondes interdits, en 1967). Anthologiste. Critique. Traducteur. Projet : se remettre (enfin) à écrire. Le présent livre en constitue la première étape.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Avertissement de l'auteur, pages 11 à 11, introduction 2 - Dans la chambre d'hôpital, pages 13 à 34, nouvelle 3 - Prisonnier des femmes-insectes, pages 35 à 42, nouvelle 4 - Seul en haut de la tour bientôt prête à crouler, pages 43 à 53, nouvelle 5 - Les Bêtes, pages 55 à 58, nouvelle 6 - Rencontres du quatrième type, pages 59 à 82, nouvelle 7 - Quel cataclysme ?, pages 83 à 91, nouvelle 8 - Ce puits de velours sans fond, pages 93 à 139, nouvelle 9 - Cauchemar rose, pages 141 à 153, nouvelle 10 - Vers un ailleurs lointain, pages 155 à 170, nouvelle 11 - L'Oiseau qui prend son vol, pages 171 à 245, nouvelle

Critiques

DEUX RECUEILS DU FUTUR Longtemps espéré, ce retour à la plume. A des productions anciennes en nombre très limité (3/10), 7 nouvelles inédites. Cela permet quelques repères : ceux de l'auteur dans son mûrissement, mais surtout l'évolution du genre SF, champ d'épandage de nos fantasmes, mais aussi lieu d'écriture. Qu'est-ce qui a changé ? Laissons de côté la qualité, elle fut toujours présente, voyons les modifications. Comparer Cauchemar Rose (1967) et Prisonnier des femmes insectes (1977), il s'agit en gros des mêmes réactions. Mais en 67, c'est noyé dans la problématique de la vieille SF, qui se devait d'exhiber ses marques, son label. En 77, la charge onirique s'épanche, des couches profondes sont irriguées. Les signes de « SF-ité » sont encore là, mais bien moins apparents. Et les références ont changé : plus de Leinster ou de Williamson, mais Herbert et sa Ruche d'Hellstrom. Le lecteur de SF est visé comme ayant évolué, comme nourri d'une autre iconographie, y compris érotique. On peut tirer des conclusions de même ordre de quelques autres comparaisons. Ce n'est plus le chant lyrique phallo-scientifico-centrique : l'homme est un objet fabriqué par le paysage technologique (1re nouvelle) où la réalité qui s'offre à lui est un produit. La recherche d'authenticité est la quête du logiciel. Celui-ci échappe : Dick, Dish, Malzberg — que Doremieux a si bien traduits — ont nourri cette pensée. Comme Ballard Seul en haut et Sturgeon la dernière nouvelle. Il est remarquable que ces sensibilités au monde, que les auteurs modernes anglo-saxons ont si bien exploitées, se rencontrent avec les recherches préalables et antérieures de Doremieux. On ne sait pas toujours qui marche sur les brisées de qui. Mais cette familiarité des auteurs modernes a permis au style de l'ancien rédacteur en chef de Fiction de se dégager de modèles surannés. Et le voilà capable, subtil chasseur, de donner à sentir tout l'inavoué, l'impensé du quotidien. Ce que fait la SF actuelle, car « l'événement, plus que tout autre chose, j'ai oublié ce qu'il fut ». La SF, qui s'enorgueillissait d'être la « mémoire du futur » selon le titre célèbre, devient la recherche amnésique d'un présent qui fuit, comme la vie, déboussolé. Seule reste, disait déjà Proust, (et ce n'est pas fortuit, cette rencontre !), la littérature. Roger BOZZETTO |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |