|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

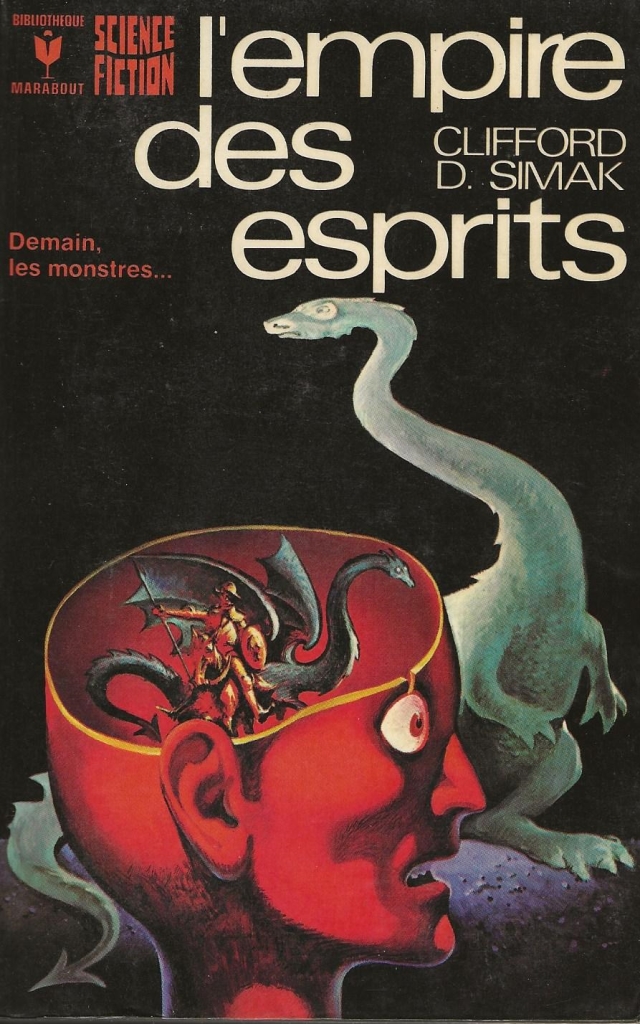

L'Empire des esprits

Clifford Donald SIMAK Titre original : Out of their Minds, 1970 Première parution : États-Unis, New York : G. P. Putnam's Sons, mars 1970 ISFDB Traduction de Gérard COLSON MARABOUT - GÉRARD , coll. Bibliothèque Marabout - Science fiction  n° 430 n° 430  Dépôt légal : 1975 Roman, 256 pages, catégorie / prix : 3 ISBN : néant Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Réédition de 1975 (seule la date de 1973 est mentionnée ici).

Quatrième de couverture

« Je crois que l'homme, par son imagination, par son amour u conte et son talent de conteur, par sa peur de l'espace et du temps, de la mort et des ténèbres, a créé au fil des millénaires un autre monde de créatures différentes qui partagent la terre avec lui — des créatures invisibles, cachées je ne sais où, mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre, elles pourraient bien sortir de la clandestinité pour revendiquer leur héritage. »

Clifford D. Simak

Critiques

Clifford D. Simak est un homme qui prend son temps, dans sa vie comme dans ses œuvres. En France, il n'a jamais bénéficié d'une notoriété comparable à celle de nombre de ses confrères de l'âge classique de la SF — à part l'étincelle éblouissante mais fugitive qui l'éclaira au début des années 50 après la traduction de City (Demain les chiens). Pourtant l'œuvre de Simak exprime plus que toute autre une continuité qui va plus loin que la simple thématique mais plonge directement dans une conception de la vie. Le terme « philosophie » — parfois employé à son égard — est mal adapté ; la marque de Simak, ce n'est pas tant une conception intellectuelle de l'histoire qu'une façon de la ressentir, une manière de la vivre. Même dans les aventures spatio-temporelles les plus trépidantes (comme Time and again — pour les traductions : Dans le torrent des siècles ou De temps à autres), le héros de Simak prend toujours le temps de s'arrêter à l'ombre d'un arbre, de se coucher dans l'herbe dorée, d'écouter le chant d'un fleuve et les trilles des oiseaux. Cette attitude n'a rien de concerté, ce n'est pas un artifice littéraire ; on sent vraiment que Simak est un humaniste panthéiste qui ne pose pas la soustraction homme ou nature, mais l'addition homme et nature. Et au milieu du cosmos de fiction où ils évoluent, ses personnages ne se posent pas le problème humains ou non-humains mais essayent d'intégrer humains et non-humains dans un contexte où différence n'est pas synonyme de racisme, d'incompréhension, de haine, de guerre. Le respect de la vie sous toutes ses formes caractérise la pensée créatrice de Simak. Humaniste, bucolique ? L'un ne va pas sans l'autre, car un brin d'herbe est aussi digne de respect qu'un « monstre » bleu à trois yeux, et si l'écologie nous apprend que l'homme ne peut se passer du brin d'herbe pour survivre, l'exoécologie ou l'exosociologie du futur nous apprendront peut-être que l'homme ne peut vivre non plus sans le monstre, son semblable, son frère, sa moitié d'orange. Je crois que c'est cette patience souriante et paisible qui donne à l'œuvre de Simak sa longévité, sa profondeur. Son terrain est celui sur lequel on ne peut s'arrêter de bêcher, et c'est pourquoi, parmi les cinq grands de ce qu'on peut appeler l'Age d'Or, il est le seul à écrire encore avec constance et opiniâtreté : van Vogt se répète mal, Asimov (malgré quelques retours épisodiques) a cessé d'écrire de la SF, Bradbury s'en écarte de plus en plus, Heinlein n'est plus capable que de s'enfermer dans d'énormes romans prétentieux et ennuyeux. Simak, lui, continue, et même si ses œuvres d'aujourd'hui n'ont pas la puissance et l'éclat de celles d'hier (Demain, les chiens, De temps à autres, Au carrefour des étoiles, Le pêcheur), il me semble que cela n'a pas grande importance, il a aujourd'hui soixante-neuf ans, et il est bien normal qu'il ait atteint le stade de la sérénité, qu'il se permette de flâner au bout de la route. Alors que d'autres tentent de cacher leur âge en besognant dans le clinquant, Simak se veut un « vieil homme » contemplatif, dont les personnages lui ressemblent. Qu'on se souvienne de L'image dans la pierre (Galaxie n° 84) et Le pays d'automne (Fiction n° 221), admirables textes où un rêveur cherchait pareillement l'empreinte du passé. L'empire des esprits est de cette veine paisible et souriante. Publié aux U.S.A. en 1970, ce roman vient entre Goblin réservation (1968 — et pour les traductions : La planète des ombres dans Galaxie ou La réserve des lutins à « Présence du Futur ») et, si mes renseignements sont bien exacts, deux autres romans publiés respectivement en 1971 et 1972 : A cemetery world et A choice of gods 1... productivité qui prouve aussi que Simak est loin d'être hors circuit ! La trame de L'empire des esprits est si simple que c'en est presque un gag : « Je crois que l'homme, par son imagination, par son amour du conte et son talent de conteur, par sa peur de l'espace et du temps, de la mort et des ténèbres, a créé au fil des millénaires un autre monde de créatures différentes qui partagent la terre avec lui — des créatures invisibles, cachées je ne sais où, mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre, elles pourraient bien sortir de la clandestinité pour revendiquer leur héritage » (p. 62). Horton Smith au pays de l'esprit, ou Horton Smith au pays de la littérature, au pays des contes et des légendes, tel pourrait être le sous — titre d'un ouvrage où, tout simplement, comme Alice après sa traversée du miroir, un homme se trouve projeté dans un monde parallèle que l'imagination des hommes a suscité : « Je me trouvais donc dans ce pays, fait de toutes les fables, de tous les mythes, de tous les contes de fées et légendes populaires, de tous les rêves et traditions de l'homme. Et dans ce pays, vivaient dans toutes les situations imaginables, rôdaient, chassaient ou étaient chassées toutes les créatures auxquelles eussent jamais donné naissance l'esprit infatigable de tous les petits primates frivoles qui se décernaient le nom d'espèce humaine. (...) Tout ce que l'homme avait pu s'imaginer ou tout ce qu'il avait imaginé assez longtemps — toute la folie et tout le bel esprit, toute la bouffonnerie et toute la méchanceté, tout le charme primesautier et toute la tristesse de tous les hommes, à tous les âges, toutes les visions élaborées par son esprit se trouvaient en cet endroit même » (pp. 204 et 205). On peut dire que L'empire des esprits est aussi un conte de fées, mais un conte de fées au deuxième degré, puisque le pays des fées (et des monstres) est supposé être une réalité, une matérialisation de la force imaginative de l'homme, donc de sa culture. On peut donc très bien considérer ce roman comme une sorte de clin d'œil d'un écrivain à ses lecteurs, un hommage caché à la puissance d'évocation des créateurs de tous les âges... dont Simak lui-même fait partie. Et il peut alors sembler curieux que cet homme épris de vie simple et rempli du goût de la nature ait eu l'idée de baser un roman sur l'idée même de culture. Mais le traitement en est si subtilement modelé que c'est bien Simak qu'on retrouve en fin de compte (et en fin de conte), tel qu'en lui-même l'exercice romanesque ne l'a pas changé. Car, si les créations de l'esprit humain entrent en révolte ouverte contre leurs créateurs, c'est bien parce que ceux-ci ne créent plus valablement, parce que leurs pensées sont perverties : « Au départ, vous avez donné à notre monde des fondements solides, une philosophie substantielle née de convictions fermes et de saines croyances. Mais aujourd'hui, vous manquez totalement de sérieux et vous donnez à nos concitoyens des schémas psychologiques sans force ni vraisemblance et ce genre de matière première sociologique, loin de contribuer à notre puissance, sape toutes nos réalisations du passé » (p. 170). Au XXe siècle, Mr. Magoo et Charlie Brown ont remplacé Robin Hood ou Daniel Boone, et la bombe à hydrogène et « ces idioties de soucoupes volantes » ont pris la place du Diable et des spectres de jadis. Mais tout se tient : si les contes et les croyances sont devenus stupides, si l'inconscient collectif est devenu malade, si les auteurs et les conteurs sont devenus fous ou débiles, c'est parce que le monde est stupide, malade, fou, débile. Et il n'est que trop normal que les fantasmes que nous avons suscités nous reviennent sur la gueule (mais pas trop méchamment, puisque tout se termine bien, par un retour à la normale, et sur cette notation ambiguë et bien surprenante chez Simak : « Et les voitures, de plus en plus de voitures, passaient sur l'avenue »). Mais en attendant, et si l'on oublie ce fâcheux retour aux voitures (qui n'est peut-être qu'un clin d'œil supplémentaire de l'auteur-conteur englué dans une époque d'où il n'a pu s'échapper que le court temps d'un livre), il reste tout de même quelques coins privilégiés de la planète où l'on peut se retirer, ces petits villages à dimension humaine chers à Simak, et où des joies saines entrent en résonance avec des peurs tout aussi saines : « Ici, dans des villages comme celui-ci, des gens s'imaginaient encore entendre l'aboiement des loups-garous, tandis que le reste du monde tendait l'oreille à un bruit plus funeste, celui qui pouvait annoncer le coup de tonnerre de la mort atomique. A choisir, me semblait-il, le cri des loups-garous était sans doute le bruit le plus sain. Car, si le provincialisme des petits villages de ce genre était une folie, c'était une folie très douce, et même agréable, alors que la folie du monde ambiant était dépouillée de toute douceur » (p. 123). On peut traiter Simak de passéiste, de réactionnaire. On en a vu d'autres en fait de jugements abrupts, qui passent comme le vent. C'est en tout cas avec ce genre de notation qu'on plonge en plein cœur de ce qui fait le charme et le talent de Simak, un charme et un talent tout simples, profondément humains, et sans aucune sophistication. Chez lui, l'aventure est sur le pas de la porte, mais ce qui compte surtout, ce n'est pas tant l'aventure que le bois et l'odeur de la porte. Quant à ce qui motive ses héros, ce n'est pas tant bouger que savoir qu'un jour on s'arrêtera. C'est... « la rassurante certitude de savoir ce que pensent les autres et de pouvoir à tout moment vous lancer avec eux dans une conversation confortable, aller s'asseoir au magasin devant le fourneau couturé de crachats pour parler de l'arrivée prochaine de la grande migration, ou de l'appétit des poissons au marais du Juge, ou des effets bénéfiques de la dernière pluie sur le maïs, ou des coupes sombres que l'orage de la nuit passée a faites dans les champs de maïs et d'orge. Je me souvenais que devant ce fourneau, il y avait jadis la chaise de mon père — une chaise offerte et par droit et par privilège. Et, en marchant dans le soir hanté par le lilas, je me demandais s'il y aurait un jour une chaise pour moi » (pp. 84 et 85). Des séquences comme celles-ci sont bonnes à boire. Et leur accumulation fait qu'on oublie que L'empire des esprits est sans doute un Simak mineur, et que la seconde partie ( le séjour dans le royaume littéraire) est plutôt faible, car limitée à quelques péripéties disneyennes, à une rencontre avec le Diable et à une évocation de la bataille de Gettysburg. On en aurait voulu plus, avec plus de couleurs, de fanfares, de pittoresque. Mais on peut se dire aussi que Simak est plus à l'aise dans la réalité que les songes, et en refermant son roman, se dire qu'un bouquin ne vaut pas une promenade à travers champ, ce qui est encore une façon de le rejoindre. Notes : 1. Qui vient de paraître chez Denoël sous le titre A chacun ses dieux. Denis PHILIPPE L'empire des esprits (Marabout 430) et A chacun ses dieux (Denoël, « Présence du Futur » 169). — La bibliographie française de Simak s'allonge. Parus coup sur coup, ces deux romans portent à quinze — si j'ai bien compté — le nombre de ses livres traduits. L'un et l'autre sont des titres récents, le premier datant de 1970, le second de 1972. Mais ils ne sont pas de la même qualité, L'empire des esprits étant le plus faible des deux, avec sa trame fort mince, au schématisme bien mineur, et son thème un peu « littéraire » (la réalité des mythes). Par contre A chacun ses dieux, le dernier des ouvrages de Simak chronologiquement, est une heureuse surprise car il y renoue enfin avec lui-même, avec ce qu'il a été, après une longue série de romans plus ou moins décevants. C'est un peu l'écho du Simak de Demain les chiens qu'on retrouve dans ce roman a la fois lyrique et philosophique, dont l'action s'étend sur des milliers d'années, après un point de départ surprenant : en l'an 2185, la quasi totalité de la population de la Terre disparaît, et seuls quelques survivants disséminés restent en place, en compagnie de robots, pour reconstruire une civilisation sur la base de nouveaux pouvoirs (longévité millénaire, téléportation dans l'espace). Il est visible que Simak a été inspiré par son sujet, et qu'il y a retrouvé l'occasion de traiter des idées qui lui sont chères. Avec ce beau livre, il nous prouve enfin qu'il a encore, à 69 ans, quelque chose à dire et qu'il n'est pas « fini ». Serge BERTRAND Critiques des autres éditions ou de la série

La collection « Superlights » : aurait-elle enfin trouvé son rythme de croisière ? Parmi les premiers titres, des rééditions poussives (Génies en boîte, Conan le rebelle) ou médiocres (La bataille de l'éternité, un de ces mixages de nouvelles, parmi les plus ratés, dont A.E. Van Vogt s'était un temps fait une spécialité) côtoyaient des inédits qui variaient de la novellisation redondante et inutile (Dark Crystal) au roman d'aventure de série Z (le Farmer, qu'il conviendra d'oublier vite) ou boursouflé de prétention (le Spinrad). Mais, avec et depuis Les fleurs pourpres de Simak, la qualité s'est accrue en des proportions inespérées ! Aussi, si jamais vous ignoriez encore, outre le Simak, Les marteaux de Vulcain, un Dick bizarre dans sa simplicité trompeuse. Un spectre hante le Texas, le roman le plus éclaté et le plus moderne, avec Le vagabond, de Fritz Leiber, et le dernier roman de SF (à ce jour) d'Ursula Le Guin, L'œil du héron, jetez-vous dessus : ils valent un ample détour. Quant au second titre de Simak dans la collection, il s'agit d'un roman relativement récent (1970), traduit chez Marabout il y a dix ans déjà. Qu'en est-il ? Bien sûr, cela commence comme nombre de Simak : un journaliste, qui veut écrire un livre et ressent le besoin de retrouver sa sérénité à l'écart de la course des jours après la mort étrange d'un de ses amis, décide de retourner dans son village natal, Pilot Knob. A peine est-il sur la petite route qui y conduit qu'il se voit charger par un Tricératops... qui s'évanouit aussi mystérieusement qu'il était apparu. Sa voiture immobilisée dans le fossé, Horton Smith (le journaliste) se rend dans une petite maison dont la lumière lui a paru accueillante. Il y trouve un couple de petits vieux tellement pittoresques qu'ils semblent sortis tout droit d'un roman ou d'une BD. Et quand il se rend compte qu'il s'agit vraiment de cela, quand il se réveille dans un nid de serpents à sonnettes, quand il reçoit le journal de son vieil ami mort si bizarrement qui lui révèle ses incroyables thèses sur l'espèce qui supplantera l'homme : une espèce faite de la chair de nos rêves et de nos cauchemars, de nos mythes, fictions, fable et névroses... alors, Horton Smith va s'employer à sauver sa vie et celle de Kathy Adams, la jeune et charmante institutrice qui s'est fourvoyée pour lui dans cette aventure. Narrativement, ce roman est l'un des plus riches de Clifford Simak, Les péripéties sont dosées sans parcimonie mais sans exagération, les cadres de l'action variés et agréablement connotés, empruntés à l'Histoire, ou aux histoires. On y retrouve les thèmes les plus saillants de l'œuvre : l'inquiétude devant le progrès sans âme, le désir de refuge dans des valeurs traditionnelles, « fussent-elles fausses, dans un monde souffrant d'une pénurie de valeurs » (p. 47), la compassion envers la différence, compassion et sympathie évidemment, l'interrogation métaphysique sur le devenir de l'humanité, la critique de la bureaucratie et du militarisme. Si le roman ne surprend guère en profondeur, il est toutefois assez différencié de la manière habituelle de l'auteur — tout en restant dans la lignée des précédents — pour intéresser et témoigner de la faculté de renouvellement dont a toujours fait preuve Simak... Il bénéficie aussi de ce charme suranné des BD américaines d'avant-guerre (mais laquelle ?) dont les personnages apparaissent à plusieurs reprises (cette rencontre avec Pluto, le chien de Mickey !). De même les références ou les emprunts à Mark Twain et à Cervantes ne sont ni innocents ni gratuits. Alors, qu'importe si la fin est désarmante de naïveté : ce livre qui concerne et dénonce nombre des mythes fondateurs de notre société, empreint d'une éthique personnelle en fin de compte moins critiquable que beaucoup d'autres, divertit, sans distraire des problèmes contemporains, et sans lourdeur. Pierre-Paul DURASTANTI (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87306 livres, 112264 photos de couvertures, 83742 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |