|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Niourk

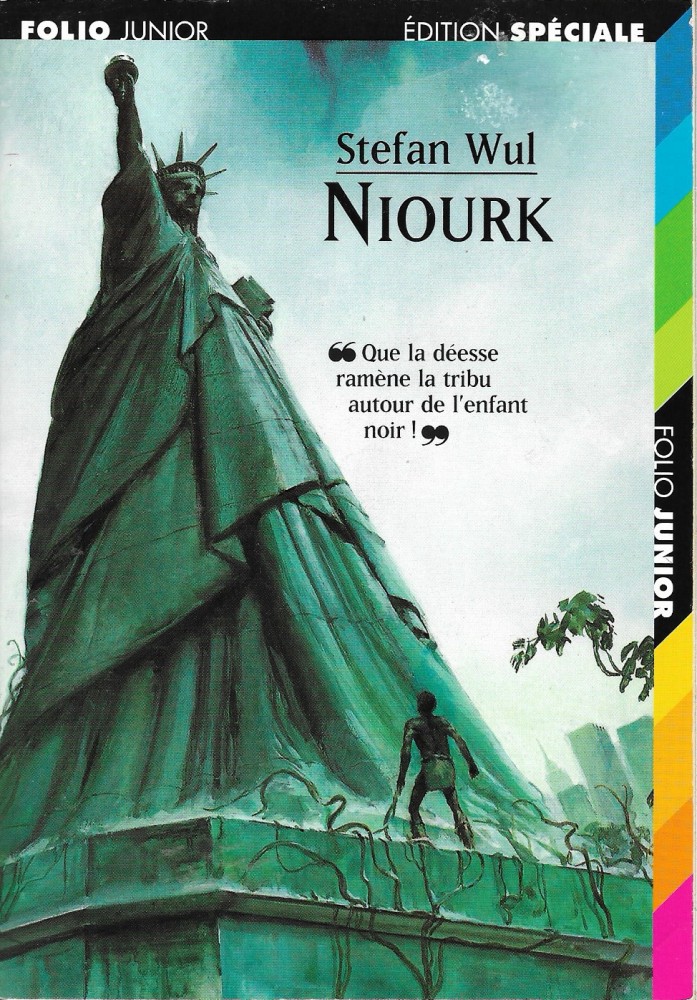

Stefan WUL Première parution : Paris, France : Fleuve Noir, Anticipation, 1957 Illustration de Victor DE LA FUENTE & Jame's PRUNIER Illustrations intérieures de Victor DE LA FUENTE GALLIMARD Jeunesse (Paris, France), coll. Folio junior Edition Spéciale  n° 439 n° 439  Dépôt légal : décembre 2001 Retirage Roman, 234 pages, catégorie / prix : 5 ISBN : 2-07-051345-9 Format : 12,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

in Stefan Wul – L'Intégrale, tome 1, BRAGELONNE, 2013 in Wul - romans et nouvelles, 2021 CASTELMORE, 2013, 2015 DENOËL, 1970, 1971, 1976, 1977, 1977, 1982, 1984, 1986, 1990, 1994, 1996, 1999 FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions, 1957 GALLIMARD, 2001, 2003, 2008, 2010 GALLIMARD Jeunesse, 1981, 1984, 1985, 1986, 1989, 1992, 1994, 1997, 2002, 2005, 2008 in Stefan Wul - Œuvres complètes - 1, LEFRANCQ CLAUDE, 1996 MILADY, 2017, 2017

Quatrième de couverture

Dans la tribu de Thöz, le Vieux a décidé de tuer l'enfant noir. Simplement parce qu'il gêne, parce qu'il est différent des autres. Alors l'enfant noir s'enfuit. Il s'enfuit vers Niourk, l'ancienne ville de New York où ne subsistent plus que des ruines et d'étranges mécanismes. Sur cette Terre ravagée par un cataclysme, l'enfant noir doit faire alliance avec un ours et combattre de monstrueuses pieuvres mutantes. Grâce à elles, il acquiert une intelligence fabuleuse, des pouvoirs multipliés. Quand il revient vers sa tribu, l'enfant noir est devenu l'égal d'un dieu...

Sommaire

Cacher les différentes éditions des textes1 - Christian GRENIER, Préface, pages 19 à 21, préface 9 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1981) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1984) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1985) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1989) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1992) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1994) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 2002) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 2005) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 2008) 2 - COLLECTIF, Supplément, pages 191 à 225, biographie 6 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1989) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1992) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 1994) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 2002) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 2005) - in Niourk (GALLIMARD Jeunesse, 2008) sous le titre Stefan Wul Critiques des autres éditions ou de la série

Paru dans les années cinquante, Niourk est l'une des œuvres les plus connues de S. Wul. C'est un court roman dont le héros est un enfant. Le style est facile d'accès : mots simples, phrases plutôt brèves, idées transparentes. Rien qui nécessite des interprétations sophistiquées ou une mémoire et une culture exceptionnelles : « Il se voyait arriver au village et jeter le feu des dieux vers le ciel noir, devant les chasseurs médusés ». Quant au titre, c'est une petite énigme que tous auront la joie de résoudre. Dans un univers post-apocalyptique, une tribu nomade survit tant bien que mal. Un jour, l'enfant noir décide de suivre les traces du Vieux. Il arrive dans une cité en ruine et commence à s'interroger sur ce qu'il peut observer... A son retour, le clan a disparu, il va falloir le retrouver. Sa quête lui permettra de comprendre beaucoup de choses, c'est le moins qu'on puisse dire ! On ne peut s'empêcher de voir deux parties dans ce texte. La première est plutôt prévisible et sans grande originalité pour un lecteur du début du troisième millénaire. En effet, on a été accoutumé à accepter les enfants comme héros et l'univers bouleversé par un cataclysme n'est plus un thème rare ; il est même plutôt galvaudé. Il y a donc peu de surprises dans ce long début, mais il est agréable à parcourir, car ses effets sont bien rythmés et de gentilles émotions nous traversent au détour des pages. La deuxième partie est courte et le rythme des révélations est littéralement échevelé ! En fait, bien que la science-fiction nous ait habitués aux idées les plus abracadabrantes, on a du mal à admettre une telle accumulation d'annonces inattendues ! Pourtant tous les amateurs se réjouiront d'un revirement imprévisible qui tire vers le space opera un livre par ailleurs bien sage. C'est donc dans un climat d'effervescence, l'ivresse au cœur, que l'on referme ces pages. Si les lecteurs chevronnés risquent de résister aux charmes pourtant incontestables de cette belle histoire, les plus jeunes devraient facilement s'enthousiasmer pour le destin de cet enfant noir. Nul doute qu'il adoreront s'imaginer capables des mêmes prouesses, nul doute qu'ils rêveront de cette indépendance qui rend le héros si vulnérable, sur le chemin de sa transformation en un être exceptionnel. Vive le futur, vive la jeunesse et donc vive Niourk ! Antoine ESCUDIER (lui écrire)

Stefan Wul était devenu une sorte d’auteur mythique. Il y avait ceux qui l’avaient lu à la période héroïque, et puis les autres, qui en entendaient parler de loin en loin, comme d’un homme qui avait porté à son plus haut degré la S.F. d’expression française, mais qui se taisait depuis plus de dix ans… Et voilà qu’une double réédition peut remettre entre toutes les mains quatre des onze volumes publiés originellement par le Fleuve Noir, entre décembre 1956 et mai 1959 ! Cette double initiative vient d’une part de Gérard Klein, qui inaugure sa collection-bis Ailleurs et demain classiques avec un volume triple qui regroupe, sous le titre général de « Œuvres » Le temple du passé, Piège sur Zarkass et La mort vivante ; d’autre part de Robert Kanters, qui publie « Niourk » dans « Présence du futur ». Du coup, voilà les jeunes comblés ! Car avec ces quatre titres, on a le meilleur, la fine fleur de Wul – auquel on devrait ajouter au moins Oms en série et L’orphelin de Perdide – mais maintenant, tous les espoirs sont permis… Quant aux anciens, ceux qui ont leurs onze Fleuve Noir fièrement rangés cote à côte à la lettre W de leur bibliothèque, ils auront au moins la satisfaction de dire aux nouveaux : « Hein ! Qu’est-ce que je t’avais dit ? » en levant bien haut le pouce victorieux du fin connaisseur. Mais malgré tout, et tout ancien fervent que j’étais, ce n’est pas sans une certaine anxiété que j’ai ouvert mes Wul pour une relecture critique. Ce n’est pas sans une nostalgie accusée que j’ai passé mes doigts sur ces vieilles couvertures vernissées, hautes en couleur, qui renferment ces anciens trésors qui, il y a douze ans et plus, nous enflammèrent l’imagination. Certes il y avait des trous, des passages à vide (La peur géante, Terminus I), mais dans le désert de la S.F. de l’époque, comme il était bon, tous les deux ou trois mois, de donner 250 F pour avoir son Wul… Aussi un premier trouble était-il bien compréhensible. Et si Wul avait vieilli ? S’il s’était éventé, s’il n’avait pas tenu le coup ?… Vaines alarmes ! Wul est aussi jeune, aussi neuf que douze ans auparavant ; du déferlement de haute littérature anglo-saxonne (via Galaxie-bis, le C.L.A., Ailleurs et demain) que nous avons subis depuis quelques années, il se tire sans une tache, sans une égratignure. Il y a un mystère Wul. Car d’où vient cette jeunesse miraculeuse qui enfonce son soc dans la terre aride de l’habitude ? Une question de style ?… On sait bien que les poulains du Fleuve Noir doivent écrire vite. Une question de thèmes ?… Rien que de très banal dans les quatre romans proposés. Exemples : Un sauvage de l’ère postatomique redécouvre une ville à demi-détruite (Niourk). Un astronef est naufragé sur une planète hostile (Le temple du passé). Des agents secrets terriens enquêtent sur une planète en voie de développement qui veut nouer une alliance avec une tierce race puissante (Piège sur Zarkass). Une expérience biologique échoue, et le monstre qui en résulte va dévorer l’univers (La mort vivante). Quoi d’apparemment plus ressassé, en effet ?… Et pourtant quelque chose se passe, quelque chose de mystérieux, qui échappe à l’analyse critique, et qui fait que ces romans éclatent en tous sens hors de leur corset, crèvent leur sage plafond, rayonnent d’une santé et d’un enthousiasme communicatifs. Quelque chose… l’art de conter, sans doute, un art à la fois très simple et très compliqué, mais que Stefan Wul possède à fond, utilise à fond, instinctivement peut-être. Car les romans de Wul sont cela d’abord : un bavardage continu, qui ne semble suivre le droit fil d’un récit bien moulé que pour s’échapper dans toutes les directions, nouer dans tous les angles des cordages enrubannés, et qui sait s’arrêter au petit détail vériste (un animal, un objet incongru) qui enfoncera l’histoire dans la terre vivante de la réalité. Les romans de Wul restent présents à la mémoire d’abord parce qu’ils sont profondément visuels. Et pourtant, on ne trouve jamais chez lui de grandes descriptions qui alourdiraient l’action ; il lui suffit d’un rien pour planter un décor : un sommet mangé de brouillard et crépitant de pluie – et voilà assis le château de La mort vivante ; une plage parcourue des nuées jaunes du chlore suffit à dresser le décor du Temple du passé ; et un lac où se dressent de mystérieuses statues, un autre qui scintille sous des sommets enneigés, ne demandent pas d’autres détails pour rendre présents Piège sur Zarkass ou Niourk. Naturellement, merveilleux conteur d’histoires épiques (qui s’apparentent le plus souvent à des contes de fées modernes – et n’est-ce pas là la meilleure définition de la science-fiction ?), Stefan Wul a des thèmes de prédilection, qu’il appartient à la « critique littéraire » de décrypter, retombant sur les pieds de plomb de l’esprit de sérieux qui hélas nous habite (…métaphore hardie s’il en est !). Le thème primordial de Wul est la lutte de l’homme contre un environnement hostile. Le temple du passé nous en fournit le plus parfait exemple, qui nous montre les efforts de trois astronautes dont le vaisseau spatial a été avalé par un monstre marin naviguant à grande profondeur, dans les océans d’une planète glacée à l’atmosphère de chlore. Toutes les conditions sont réunies pour accroître les difficultés. Pourtant, les héros de Wul s’en sortent de la manière la plus folle, mais aussi la plus logique : en faisant muter artificiellement le monstre, qui se transforme en créature terrestre et va dégurgiter l’astronef sur la terre ferme ! Cet exemple montre bien l’ingéniosité du héros-type wulien, qui oppose au magma extérieur son intelligence lucide et jamais en défaut, ses capacités de lutte qui vont souvent au-delà de l’humain, au-delà de la mort même. Le biologiste Joachim (La mort vivante) lutte lui aussi, d’abord pour vaincre la mort, puis pour domestiquer la vie, puis enfin – mais en vain cette fois – pour détruire la mort vivante qui aura raison de lui à l’occasion d’une redoutable renaissance, image peut-être d’une victoire ambiguë. Laurent et Darcel, perdus sur Zarkass, luttent eux aussi jusqu’au bout d’eux-mêmes, d’abord contre la jungle hostile, puis contre les indigènes, pour percer le secret redoutable des « Triangles ». Mais c’est dans le petit garçon noir de Niourk, petit paria d’une tribu sans nom errant sur une Terre post-atomique en proie aux monstres nés des radiations, que se concentre le plus évidemment cette force sans faille qui soulève l’homme audacieux et peut lui permettre d’aller jusqu’à ébranler l’univers. D’abord promis au sacrifice, puis possesseur du bâton des dieux (un atomiseur trouvé dans une ville morte), vainqueur de la panthère et du vautour, vainqueur des grands poulpes mutants, ami de l’ours, l’enfant noir, rongé par les radiations, verra son cerveau se transformer vertigineusement, jusqu’à ce qu’il dompte les secrets de Niourk, cité abandonnée mais toujours vivante mécaniquement, jusqu’à ce qu’il jongle avec les planètes par la seule force de son esprit. Chef-d’œuvre de son auteur, chef-d’œuvre tout court, Niourk est un modèle enviable de pure fantaisie coulée sans hiatus dans un décor réaliste et tragique. Car s’il est impossible de croire sérieusement à ces pouples dysneyens aux yeux jaunes brillant dans la nuit, s’il est impossible de croire en cet enfant noir possesseur brusquement de toute la sagesse de l’univers, on y croit tout de même, par glissement paralogique, on y croit parce que c’est un conte de fées, qu’il nous plaît d’y croire – et que c’est bien ainsi… Autre thème favori de Wul, qui fait corps avec le premier ; les mutations. Dans Le temple du passé, les œufs du monstre mutant donnent naissance à des lézards intelligents, ébauche d’une humanité future de la planète chlorée. Dans Piège sur Zarkass, Laurent subit une transformation fantastique qui fait de lui le maître de la planète. Dans La mort vivante, un cadavre de petite fille renaît en dix jumelles mutantes, qui elles-mêmes se transforment en un nouvel état biologique carnivore. Dans Niourk enfin, un enfant sauvage, parce qu’il a mangé les cervelles des poulpes mutants, acquiert une puissance fantastique. Mais ce thème récurrent fait partie de cette lutte primordiale de l’homme. Simplement, celui-ci, pour vaincre, doit souvent se dépasser lui-même, quitter son enveloppe grossière, atteindre à un état supérieur, être enfin à la mesure du chaos titanesque qu’il doit affronter. Et englobant cette lutte perpétuelle, le temps est là, étendant son vaste manteau au-dessus de l’agitation souvent dérisoire des hommes, les piégeant dans ses replis : et c’est le troisième thème qui fascine Wul, et qui souvent tisse la fibre de ses récits. Parfois, le temps fait corps avec l’histoire jusqu’à en être, par un curieux tour de passe-passe topologique, la substance même. Et c’est La mort vivante, où la seconde moitié du récit n’est qu’un flash-forward d’événements à venir… Dans Le temps du passé, le temps cloue finalement le dernier cosmonaute survivant à la planète rebelle, qui ne recevra la visite de ses lointains descendants planétaires que des millénaires plus tard, alors qu’il exhalera son dernier souffle. Dans Piège sur Zarkass, Laurent, l’agent terrien, ne vaincra les Triangles qu’avec l’aide d’un dieu antique qui est revenu du passé pour se réincarner en lui. Quant à l’enfant noir de Niourk, c’est dans le passé de sa race qu’il découvre le secret de sa puissance. D’ailleurs, dans trois de ses ouvrages, Wul a la coquetterie d’intervenir en plein corps du récit, pour nous souffler à l’oreille une bribe de l’histoire du futur : « Massir lui-même ignorait qu’il prononcerait ses dernières paroles dix mille ans plus tard. » (Le temple du passé). « Cette nuit-là, Lanrent fit un rêve extraordinaire. Il devait en faire plusieurs autres de ce genre avant d’être arraché à ce monde par des forces dépassant l’entendement humain. » (Piège sur Zarkass). « Il était loin d’imaginer les conséquences de sa tentative, loin d’imaginer qu’il allait bouleverser, puis anéantir l’Humanité pour la faire renaître sous une forme épouvantable. » (La mort vivante). C’est une perche qu’il nous tend, encore un artifice de conteur, pour accélérer le rythme de son histoire, faire des vagues dans le cours bien ordonné du récit. Manière aussi de nous appâter, de nous faire languir… Mais finalement, goût pour les bouleversements temporels intervenant au cœur même du récit, et dépassant la thématique pour en devenir une clause de style. On voit combien est riche la trame de l’œuvre de Stefan Wul – et il y en aurait encore beaucoup à dire. Mais mieux vaut le lire, tout simplement, et se laisser emporter. Il nous reste cependant à formuler un souhait : celui que la petite phrase de l’introduction de Gérard Klein, qui nous souffle que Wull pourrait bien remettre la main à la pâte (sans doute pour Ailleurs et demain), ne soit pas une parole en l’air. Du Wul, nous en redemandons ! Denis PHILIPPE

[Critiques des livres suivants : - Les exploits du professeur Challenger de Sir Athur Conan Doyle - Ed. Robert Laffont - Niourk de Stefan Wul - Fleuve Noir Anticipation n° 83 - Les soleils verts de Henry Ward - Ed. Jeheber - Je reviens de... de Kemmel - Fleuve Noir Anticipation n° 84 - Le Guide de l'avenir de Léopold Massiera - Ed. Ferenczi]

Mois faste pour les amateurs d'A.S., bien que rien n'ait paru sous le signe de deux des principales collections spécialisées, « Présence du Futur » et « Le Rayon Fantastique ». Sous le titre global « Les exploits du professeur Challenger », les Ed. Robert Laffont publient, en un monumental volume de 715 pages, l'intégrale de 1'œuvre de SF (qui ne s'appelait pas encore ainsi à l'époque) de sir Arthur Conan Doyle. Dans des traductions nouvelles signées respectivement Gilles Vauthier, André Algarron (directeur de la collection), Robert Latour, Bernard Tourville et Alexis Rey, et préfacé par John Dickson Carr, cet « omnibus » nous propose les deux romans « Le monde perdu » et « Au pays des brumes », la longue nouvelle « La ceinture empoisonnée » et les deux contes « La machine à désintégrer » et « Quand la terre hurla ». Ces cinq œuvres ne sont pas toutes de l'A.S. certaines appartiennent davantage au genre aventures, mais il faut se féliciter de leur réédition, car les aficionados ne les trouvaient que difficilement d'occasion. Il y a bien un quart de siècle que je ne les avais relues et c'est avec plaisir que je les ai retrouvées, un peu vieillies quant au style, mais toujours empreintes de cet humour si typiquement anglais (« La machine à désintégrer »), de riche imagination (« Le monde perdu »), de grandeur (« Quand la terre hurla »), de spiritualisme (« Au pays des brumes ») ou de fantaisie (« La ceinture empoisonnée »). Les lecteurs de la jeune génération trouveront peut-être crispant le personnage du professeur Challenger, mais il ne faut pas qu'ils perdent de vue le caractère classique, précurseur, de ces œuvres. Avec « Niourk », sa deuxième œuvre (au Fleuve Noir), Stefan Wul nous donne un des meilleurs échantillons d'A.S. qu'il m'ait été donné de lire, supérieur à Retour à « 0 » qui lui valut le Grand Prix de Science-Fiction 1956. À la suite d'un cataclysme sans précédent, les océans de la Terre se sont asséchés, ne laissant subsister que quelques mares de grand fond où vit une faune de poulpes devenus intelligents après avoir absorbé les millions de tonnes de déchets radioactifs déversés là par l'humanité du temps de sa splendeur. Sur les anciens continents, mais bien au-dessous du niveau actuel de la mer, végètent des tribus retournées à l'état préhistorique. C'est l'existence de l'une d'elles que nous allons suivre, en compagnie d'un « enfant noir », dans lequel les néo-sauvages voient un mauvais génie. Mais le gosse, ayant découvert un vieux fusil atomique, devient chef de la tribu et entreprend avec ses compagnons et un ours un long voyage jusqu'à Niourk, la grande métropole abandonnée où, en l'espace de quelques heures à peine, et après de passionnantes péripéties, il deviendra un génie comme on n'en avait jamais vu, génie qui changera l'histoire de l'univers. J'ai rarement lu œuvre aussi attachante, aussi intelligemment conçue et écrite, aussi fine, aussi poétique. Lisez-la, et je suis persuadé que vous serez de mon avis. Espérons que Wul ne s'endormira pas sur ses lauriers et qu'il continuera de nous donner régulièrement deux ou trois romans de cette qualité par an. Autre œuvre que je vous recommande chaleureusement : « Les soleils verts » de Henry Ward (auteur de langue française malgré son nom à consonance anglo-saxonne), aux Ed. Jeheber. La résumer me paraît difficile, sinon impossible. Réalité et romanesque s'y mêlent, des personnages vivants y côtoient d'autres, nés dans l'imagination de l'auteur. Et c'est écrit avec une conviction et une force telles qu'on se demande parfois s'il n'y a pas là-dedans beaucoup de vrai. Quant aux « soleils verts », ce sont de mystérieux rayons qui, pendant quatre mois, paralysent les centres atomiques américains et soviétiques, alors qu'un monde sub-nucléaire « traverse » le nôtre. Certes, l'auteur a fait également intervenir des éléments « sensationnels » qui paraissent un peu inutiles dans un ouvrage de ce genre, et qui font que certains chapitres font penser à un thriller d'espionnage. Mais cette légère réserve ne doit pas vous empêcher de lire et d'apprécier « Les soleils verts », œuvre prophétique qui occupera une place à part dans la littérature d'anticipation française. « Je reviens de…», de Kemmel (Fleuve Noir), est dédié à « Jean Bommart, mon alter ego », ce qui me semblerait indiquer que l'auteur et mon excellent ami Bommart ne font qu'un. On retrouve d'ailleurs dans le style de l'œuvre, récit des aventures d'un groupe d'humains capturés par des Martiens, la finesse et l'humour si particuliers du père spirituel du « Poisson Chinois ». Le séjour sur Mars de ces « prisonniers » se révèle fort instructif, moins cependant que le voyage qu'ils effectuent sur Vénus, copie exacte de notre vieille bonne Terre, mais laissée en un ô combien triste état après une « petite » guerre atomique. Autant qu'un roman d'évasion, « Je reviens de…» est un avertissement à ceux qui, disposant d'une puissance qui les domine, risquent de précipiter le monde vers sa perte finale. Un ouvrage, aussi, qui se lit facilement, parce que clairement écrit, bien dialogué (un seul personnage m'a paru quelque peu irritant, le « titi »-mécanicien), vivant au possible. Mentionnons enfin, avant de terminer, une courte nouvelle de Léopold Massiera, « Le guide de l'avenir », éditée dans « Mon Roman d'Aventures », la petite collection-brochure que publient les Ed. Ferenczi, histoire de deux jeunes gens des temps futurs qui effectuent un voyage « en arrière » pour relever l'humanité réduite en esclavage à la suite d'une guerre atomique. Igor B. MASLOWSKI Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes Annick Béguin : Les 100 principaux titres de la science-fiction (liste parue en 1981) Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Association Infini : Infini (1 - liste primaire) (liste parue en 1998) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Niourk - L'Enfant noir , 2012 (BD - Tome 1) Niourk - La ville , 2013 (BD - Tome 2) Niourk - Alpha , 2015 (BD - Tome 3) |

| Dans la nooSFere : 87344 livres, 112321 photos de couvertures, 83779 quatrièmes. |

| 10853 critiques, 47179 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |