|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

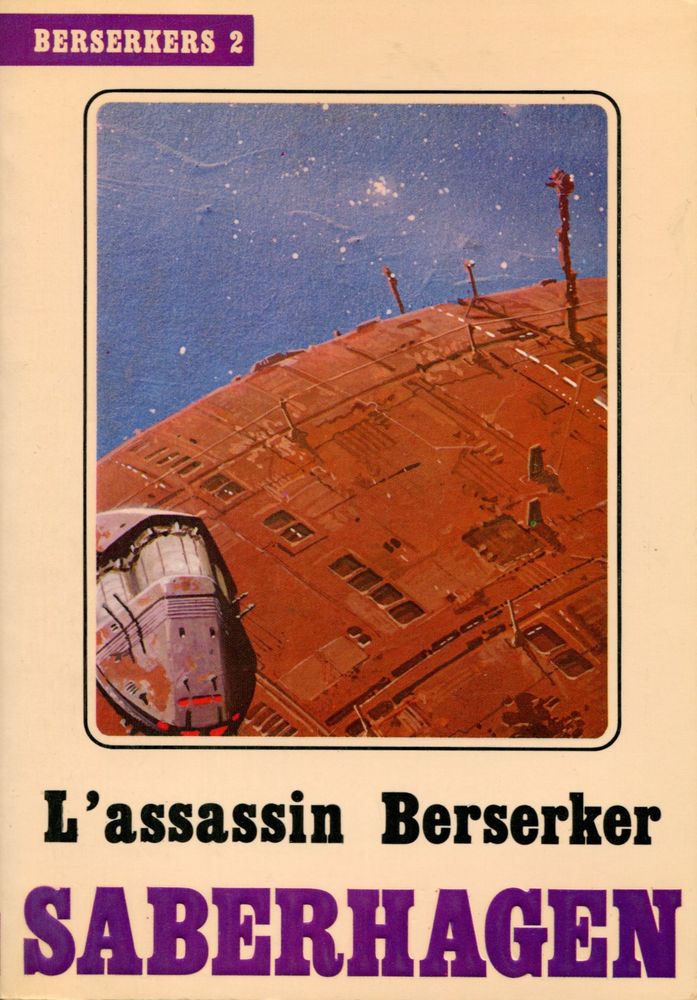

L'Assassin Berserker

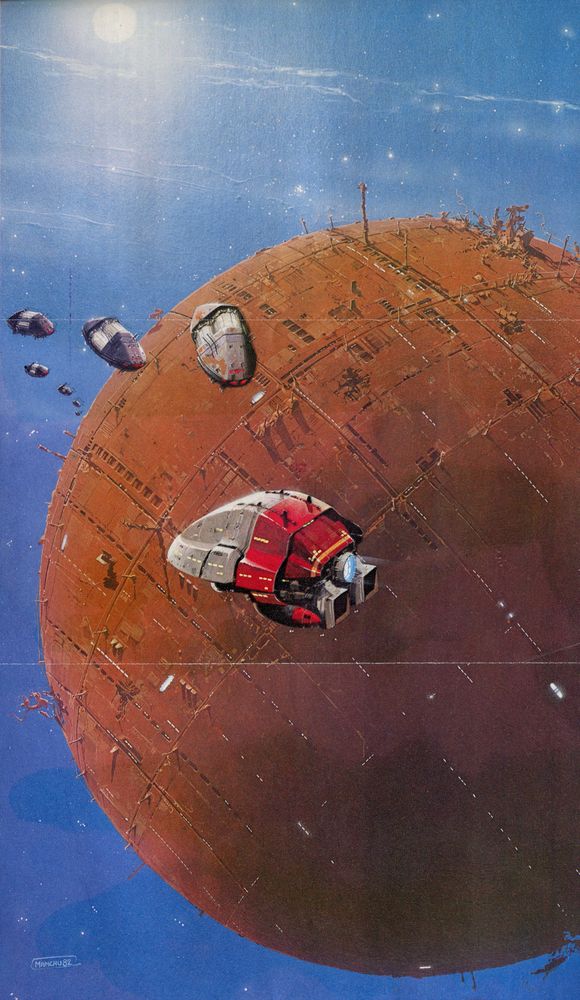

Fred SABERHAGEN Cycle : Berserker (découpage annexe) Illustration de MANCHU TEMPS FUTURS (Paris, France), coll. Space-fiction  n° Berserker-2 n° Berserker-2  Dépôt légal : septembre 1982 Première édition Recueil de nouvelles, 324 pages, catégorie / prix : 55 F ISBN : 2-86607-017-8 Format : 14,0 x 20,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Recueil de 8 nouvelles publiées dans Galaxie. Contient un encart entre les pages 68 et 69 reproduisant l'intégralité de l'illustration de couverture (20 x 35 cm), voir le dernier scan.

Quatrième de couverture

... « II observa plus attentivement le moine et vit que le visage caché par le capuchon n'était pas tout à fait un visage. Et que les mains qui se tendaient pour le saisir n'étaient pas faites de chair véritable. A présent qu'elles étaient ouvertes, on pouvait voir leurs griffes d'acier ! »...

Après la bataille de l'Essaim de Pierres, l'humanité était parvenue à libérer le système solaire de l'étau de l'armada des berserkers, les formidables astronefs intelligents de l'anti-Vie, conçus des millénaires auparavant pour un conflit cosmique oublié.

Mais l'héritage des anciens maîtres de la galaxie n'était pas épuisé. Et les berserkers attaquèrent de nouveau. Plus féroces, plus rusés, nombreux et multiformes, ils traversèrent le Temps pour traquer l'Homme dans ses premiers âges.

Ils imitèrent la Vie et greffèrent des cerveaux humains sur les ordinateurs géants.

... Et la guerre absolue s'étendit à l'éternité.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Michel DEMUTH, Les Théâtres de la guerre, pages 11 à 12, préface 2 - Monsieur plaisantin (Mr. Jester, 1966), pages 13 à 33, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE 3 - Dans le temple de Mars (In the Temple of Mars, 1966), pages 34 à 60, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE 4 - L'Homme de pierre (Stone Man, 1967), pages 61 à 110, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE 5 - Le Casque ailé (The Winged Helmet, 1967), pages 111 à 184, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 6 - Frère Berserker (Brother Berserker, 1967), pages 185 à 266, nouvelle, trad. Jean-Pierre PUGI 7 - Le Jardin du Berserker (Pressure / Berserker's Prey, 1967), pages 267 à 281, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE 8 - Le Musicien de l'enfer (Starsong, 1968), pages 282 à 296, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 9 - Que voulez-vous que je fasse pour vous prouver que je suis humain stop ? (Inhuman Error / WHAT DO YOU WANT ME TO DO TO PROVE I'M HUMAN STOP, 1974), pages 297 à 322, nouvelle, trad. Philippe R. HUPP

Critiques

(Critique des trois premiers tomes : La Guerre des Berserkers, L'Assassin Berserker, et La Planète Berserker) « La machine était une vaste forteresse qui n'abritait aucune forme de vie, mais elle avait été programmée une fois pour toutes par ses maîtres, morts depuis bien longtemps, à détruire tout ce qui vivait. » II est probable que lorsqu'il écrivit la première phrase de la première nouvelle mettant en scène les Berserkers (Forteresse, publiée en 1961 dans Galaxy), Fred Saberhagen ne se doutait pas qu'il tenait là un sujet protéiforme qui allait l'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Car c'est Frederik Pohl qui, alors rédacteur en chef de la revue, lui demanda de créer d'autres textes sur le même sujet. Pourtant, la confrontation de l'Homme et des Berserkers (ces machines de guerre cybernétiques, construites par une race disparue depuis des millénaires et dont on ne saura rien, qui errent à travers la galaxie avec comme seul but d'annihiler toute vie intelligente) avait tout pour constituer la saga idéale... Non pas la fresque à la manière de Fondation ou de Dune (ou des récentes tentatives de Varley ou Wolfe), qui s'étend dans la seule dimension chronologique à partir d'une donnée socioculturelle de base, mais bien une saga, c'est-à-dire un ensemble de récits mythologiques (dans la tradition Scandinave, d'où est d'ailleurs issu le terme « Berserker » : un guerrier qui entre en transe furieuse et destructrice à la veille d'un combat), formés à partir d'un corpus central et pouvant se déployer en de multiples variations sans limite de temps ni d'espace, chaque pièce nouvelle enrichissant la toile de fond. A ce titre, les récits des Berserkers sont un ensemble à peu près unique dans les annales de la SF. Temps Futurs a mis à son catalogue trois recueils de nouvelles et deux romans (ce sont les trois premiers volumes de la série qui font l'objet de cette note), mais rien n'indique que la saga touche à sa fin. Au contraire, son mode de fonctionnement postule le renouvellement infini. Récits très courts ou romans (La planète Berserker), space opera (L'essaim de pierre, prototype de la « guerre des étoiles » sans majuscules) ou intimisme (La vie contre la vie), nouvelles isolées ou faisant partie d'un sous-groupe (celles mettant en scène le commandant Johann Karlsen, dont la figure parcourt la saga — fût-ce en pointillé, après sa mort — cf. La planète Berserker), tout s'intègre parfaitement, à la manière d'un puzzle dont le cadre se déroberait sans cesse... En fait, la saga des Berserkers joue à la fois sur le didactique et la dialectique. Didactique, elle l'est parce que fondée sur une opposition binaire et contraire dont la résolution, chaque fois différente, provient d'un décalage chaque fois différent entre les adversaires : à ma gauche l'intelligence mécanique sans passion, mue par un but unique et, en apparence tout au moins, invincible ; à ma droite la créature de chair, habitée donc de toutes les faiblesses, qui ne cherche qu'à survivre et, contre toute logique, y parvient chaque fois, en vainqueur. Les récits sont alors des tours de force où s'exercent tactique et stratégie : à chaque fois des duels, où l'important n'est pas « qui vaincra ? » (on le sait bien), mais comment, avec quelle technique, sous couvert de quelle ruse, par quel artifice. L'adresse de l'auteur, on l'aura compris, est de changer à chaque tableau son terrain et les armes : l'espace oui, au départ, mais aussi des planètes, civilisées ou primitives (ce qui permet l'introduction de l'heroic fantasy, comme dans Le casque ailé ou La planète Berserker), ou l'intérieur des vaisseaux Berserkers (Les prisonniers de la machine). Mais la série est aussi dialectique, en ce sens qu'à leur contact mutuel les adversaires changent, permutent : pour se débarrasser de leurs impitoyables ennemis, les humains doivent devenir à leur tour des machines à tuer, et surtout les Berserkers sont en quelque sorte contaminés par les hommes (ils font des prisonniers humains, apprennent leur langue, les étudient ; en échange, des hommes en viennent à servir les Berserkers, voire à les adorer ; et les gigantesques machines construisent des machines plus petites : des robots à l'image de leurs ennemis). Dans ce sens-là, la saga des Berserkers quitte la thématique belliqueuse qui est son fondement pour devenir plus largement une tranche socio-politique parlant du choc de deux civilisations — l'une étant une force sans visage dont le seul but est l'écrasement de l'adversaire. Peut-on voir dans l'entité Berserker une projection fantasmatique de « L'Empire Soviétique », tel que l'esprit d'un ancien militaire l'aurait enfantée ? Il n'est pas interdit d'y penser, encore que la réponse à cette question n'apporterait pas un supplément de sens (ni, a fortiori, de plaisir) au texte. Saberhagen, sans génie styliste ni dramatique particulier, donne à la construction de sa saga un soin de bon artisan : ici sont ses limites, mais elles ne gâchent en rien la réussite d'ensemble, qui a certes un parfum nostalgiquement « âge d'or », mais contient assez de modernités vigoureuses (à mesure qu'avance la série, l'introduction de héros fatigués et désabusés, et comme un regard au second degré...) pour séduire et passionner. Des nouvelles comme La vie contre la vie (où un volontaire atteint d'un cancer s'introduit dans le Berserker à seule fin de tromper la machine sur les processus biologiques humains... et en sort guéri — in La guerre des Berserkers), ou Que voulez-vous que je fasse pour prouver que je suis humain stop, qui réussit à retenir l'attention avec comme moteur de l'action un échange de messages radio (in L'assassin Berserker) prouvent assez le savoir-faire de l'auteur. Et il est curieux de constater que, passant au roman (l'excellent et très andersonien La planète Berserker), Saberhagen, par un processus osmotique, fait passer sa thématique du duel sur des protagonistes annexes au conflit emblématique Berserkers-humains : sur le monde du Chasseur, où des robots Berserkers guettent des touristes galactiques, l'accent est mis sur le Tournoi, au cours duquel les meilleurs combattants de ce monde médiéval s'exterminent deux par deux pour satisfaire à la volonté des faux dieux. Et cette succession de combats à l'arme blanche, où chaque guerrier est minutieusement décrit, physiquement et psychologiquement, ne détourne l'attention du lecteur que pour mieux faire monter la tension, en attente de la résolution du véritable enjeu. Il y a là un détournement volontaire d'une grande adresse. La saga des Berserkers ne peut se réduire aux composants traditionnels du récit d'aventure : contrairement à beaucoup de space operas, ce n'est pas une reduplication du western ou des histoires de pirates. En fin de compte, c'est bel et bien de la science-fiction, classique, mais solide aux postes de combat. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87467 livres, 112473 photos de couvertures, 83906 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |