|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Homme qui rétrécit

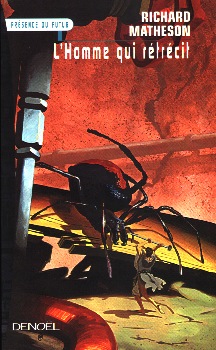

Richard MATHESON Titre original : The Shrinking Man / The Incredible Shrinking Man, 1956 Première parution : New York : Gold Medal Books, 1956 ISFDB Traduction de Jacques CHAMBON & Claude ELSEN Illustration de Serge TANGUY DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 18 n° 18  Dépôt légal : mai 1999 Roman, 272 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-207-24698-1 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

DENOËL, 1957, 1969, 1971, 1975, 1979, 1981, 1984, 1991, 1992, 1994 in Je suis une légende - Le jeune homme, la mort et le temps - L'homme qui rétrécit, FRANCE LOISIRS, 2013 GALLIMARD, 2000, 2003, 2008 in Par-delà la légende, 2014 GALLIMARD, 2017

Quatrième de couverture

Richard Matheson est né aux États-Unis en 1926. Son tout premer texte, Journal d'un monstre (1950 ), lui fait d'emblée atteindre la notoriété. Dans les années soixante, il se tourne vers le roman policier, l'épouvante, et enfin vers la télévision et le cinéma (on lui doit le scénario de nombreux épisodes de La Quatrième Dimension, l' adaptation des contes d'Edgar Poe portés à lécran par Roger Corman et le scénario de Duel, le premier grandl film de Spielberg). Victime d'une inexplicable mutation, il voit sa taille diminuer de jour en jour et son univers familier devenir hostile et menacant. Oublié de tous au fond d'une cave où la moindre bestiole prend une envergure de monstre, il lutte pour sa survie... et pénètre dans un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence... Critiques des autres éditions ou de la série

Il existe des œuvres, rares, qui portent en elles bien plus que l'ensemble de leurs éléments ; dans le recueillement qui prolonge leur lecture, nous nous sentons portés vers un centre parfait, celui d'où l'inspiration de l'écrivain tire sa puissance : là où ce qui est dissimulé apparaît. C'est à partir de ce noyau qu'il nous est parfois donné à entendre quelque vérité essentielle. L'homme qui rétrécit est le récit extraordinaire d'un homme ordinaire pris dans une spirale d'anéantissement, une descente progressive vers le non-être. Plutôt que de rétrécissement, il faudrait dire : la disparition, car c'est bien de ce sujet que traite Richard Matheson avec une perfection cruelle. Thème de prédilection — encore exploité dans la nouvelle Escamotage (un chef-d'œuvre à redécouvrir prochainement dans l'intégrale des nouvelles en cours de publication chez Flammarion) — à travers lequel l'écrivain nous parle de la perte de l'identité, du soubassement dépressif de notre ego, de cette pulsion de mort et de négativité qui mine de l'intérieur la perception de notre propre corps dans ses rapports aux autres et à l'espace. Qu'est-ce que le corps ? sinon image du corps, identité intériorisée renvoyant à une cénesthésie globale, construite lors de la croissance de l'enfant, liée à sa maîtrise progressive de l'espace et à son statut, évoluant d'une dépendance complète à l'indépendance face aux adultes, aux grands. Le corps peut-il nous trahir à ce point, se demande Matheson, que nous pourrions en être réduits à n'être plus qu'un point peut-être, autant dire rien ? La réponse se donne à lire dans une fable élaborée — convention de genre oblige — à partir d'un postulat pseudo-scientifique : subissant les effets d'une mutation, Scott, père de famille mesurant un mètre quatre-vingts au début du roman, rapetisse inexorablement, tout en conservant ses proportions et son identité, perdant, au début du processus, un septième de pouce par jour. Diminuant au sens propre, il va aussi en ressentir les effets sociaux et familiaux tout au long d'une dégringolade de l'être vers des abîmes, plus que figurés, car il finit par être perdu dans la cave de sa propre maison, minuscule titan qui combat une monstrueuse araignée et survit en grappillant des miettes de restes de pain. Et puis, alors que le terme de sa descente se rapproche, croit-il, du point zéro au-delà duquel il n'y a plus que vide, mort certaine, Scott, héros à rebours d'une humanité qui a pris des proportions géantes, bascule dans une nouvelle dimension de la vie. Écrivant ce roman qui vaut bien de lourds et revêches traités théoriques sur l'Être et le Néant — et l'auteur fait dire par son personnage : « Est-ce qu'un philosophe a déjà rétréci ? » — , Richard Matheson, en pleine possession de ses moyens dans l'Amérique angoissée des années cinquante, nous prouve toujours à l'orée d'un siècle nouveau qu'il n'est point d'Art ni de Vérité sans fable ni futilité. Aux lecteurs contemporains à (re)découvrir — dans une nouvelle traduction qui rend enfin l'hommage que mérite le texte — cette fiction philosophique qui ne manquera pas de croître dans leur estime avec le temps et qui s'impose comme un des grands classiques du genre. Christo DATSO (lui écrire)

Scott Carey souffre d’une maladie étonnante : il rétrécit. Chaque jour, il perd quelques millimètres. Peu importe la raison à cette terrible malédiction, Richard Matheson se consacre davantage à ses conséquences matérielles et psychologiques. Le roman commence alors que Scott ne mesure plus que deux centimètres, et survit dans la cave de sa maison, où il essaye de se débrouiller, se nourrissant de miettes de pain, dormant sur une éponge, et sous la menace permanente d’une araignée qui l’a repéré. Ce confinement constitue néanmoins l’occasion pour Scott de s’attaquer à des défis épiques, comme gravir un fauteuil afin de grimper sur la table de jardin pour y dénicher de quoi manger. La montée de l’escalier, pour tenter de sortir au grand air, ou les combats avec l’araignée, constituent autant de scènes dramatiques. Avec, à chaque nouveau réveil, la constatation que notre héros a rétréci, et que ce qu’il était encore capable d’accomplir la veille ne lui est plus accessible. Pourtant, Scott n’abandonne pas la lutte : il n’envisage à aucun le moment le suicide, ou de se laisser dépérir, même si la fin lui semble inéluctable. En parallèle, de longues séquences de flash-backs permettent de retracer l’évolution entre son statut de père de famille de 1,83 m et celui de brindille humaine de quelques centimètres de haut. Car Scott est marié à Lou, et a une petite Beth. Son rétrécissement va avoir un impact sur sa vie de famille, sur sa psychologie et celle de sa compagne. Qui fait de son mieux pour l’aider, mais les premiers temps seront difficiles alors que les médecins échouent à déterminer l’origine de sa maladie et que son statut de curiosité médicale, puis de monstre de foire, s’accentue. Jusqu’au jour où il atteint la taille d’un enfant, et où ses relations avec sa femme, subtilement, se modifient, passant d’une relation mari-femme à une relation fils-mère. Quand sa fille de huit ans deviendra plus grande que lui, l’épreuve s’avèrera plus dure encore, avec pour seule échappatoire l’acceptation de son destin, que l’on devine dès les scènes d’ouverture. L’enchaînement de séquences dans la cave et de flashbacks est une idée scénaristique géniale : les scènes du passé « aèrent » les rebondissements au sous-sol, qui, eux, entretiennent la claustrophobie du lecteur. Mais elles sont également dramatiques, car c’est à ce moment-là que Scott se rend réellement compte de sa maladie, entrant parfois dans des phases de déni. D’un point de vue scientifique, Matheson essaye de rester crédible : par exemple, la taille de Scott joue un rôle sur son rapport aux bruits, sa voix devenant de plus en plus fluette à mesure que sa taille diminue. En revanche, curieusement, ses capacités de raisonnement évoluent peu ; or, un homme dont le cerveau diminue de taille jusqu’à atteindre quelques millimètres ne pourrait conserver intactes ses facultés. On le comprend, ce coup de canif dans le contrat de crédibilité a pour but de conserver un protagoniste capable d’actes sensés et raisonnés jusqu’au bout. Richard Matheson a régulièrement mis en scène des hommes aux prises avec des menaces ou des défis qui les dépassent : que l’on songe à « Duel », où le protagoniste est poursuivi par un routier pervers qui tentera plusieurs fois de le tuer avec son énorme poids-lourd. Ou à Robert Neville, qui, dans Je suis une légende, est le dernier de son espèce, en proie à un danger de tous les instants. Ici, Scott Carey n’est pas l’ultime rejeton de son espèce, mais le seul dans cette situation, situation dont l’issue fatale ne fait guère de doute. Dans ces trois œuvres, qui entretiennent certains points communs, la lutte pour la survie prend peu à peu le pas sur toutes les autres aspirations humaines, jusqu’à devenir le seul et unique mode de fonctionnement. Adapté par Jack Arnold en 1957, ce qui donnera un grand film aux effets spéciaux splendides, L’Homme qui rétrécit demeure un immense classique du genre, indémodable, basé sur une idée simple, mais exploitée de manière aussi pertinente que poignante. Bruno PARA (lui écrire)

« L'homme qui rétrécit » (The shrinking man) est à la fois l'œuvre la plus décevante de Richard Matheson et le moins bon livre publié dans la collection « Présence du Futur » (Denoël). Il y a un an et demi, j'écrivais ici mon enthousiasme pour l'étonnant « Je suis une légende ». Depuis ce temps, « Fiction » a publié une série de nouvelles de Matheson dont certaines ont été très discutées (notamment « La robe de soie blanche », cette histoire ultra-sophistiquée d'une fillette vampire), mais qui toutes portaient la marque de son talent singulier. J'avoue par contre retrouver peu de chose de ce talent dans « L'homme qui rétrécit », roman bien fait (« bien torché » plutôt, avec ce que le terme implique de savoir-faire exercé dans le vide), mais dénué à un point navrant d'inspiration et de souffle. Il serait vain de blâmer Matheson ou de conclure à une baisse de ses qualités. Il suffit de savoir ce qui s'est produit : le roman a été conçu directement pour le cinéma, Hollywood en ayant acheté au préalable le synopsis fait « sur mesure ». Aucun écrivain, même désintéressé, ne laisserait passer une telle occasion. Et à notre époque, ce n'est plus mal porté de « prostituer » son talent. Je suis d'ailleurs ravi à l'idée que Matheson a dû probablement gagner bien davantage avec ce seul livre qu'avec tout ce qu'il avait écrit auparavant. Il a donc presque tout sacrifié à l'optique du cinéma, notamment les effets de terreur ou de suspense uniquement visuels. Mais si cette aventure est peut-être frappante transposée en images, littérairement elle laisse froid. C'est que Matheson s'est attaqué là à un thème que d'autres – bien avant lui et beaucoup mieux que lui – avaient su rendre captivant. Le prototype du genre reste bien sûr « Un homme chez les microbes » de Maurice Renard. Mais la plus belle mouture de ce sujet est un roman à peu près inconnu d'un auteur inexplicablement disparu de la circulation depuis : c'est « La chute dans le néant » de Marc Wersinger, qui parut en feuilleton il y a une dizaine d'années dans « Le Figaro » et fut ensuite publié aux éditions du Pré aux Clercs. La comparaison entre le roman de Wersinger et celui de Matheson est écrasante pour ce dernier. Le plus curieux est de voir Matheson, d'ordinaire si économe de mots, pour la première fois de sa vie tirer à la ligne. Les tribulations du héros réduit à quelques centimètres dans la cave, qui constituent la moitié du livre, ne sont faites que de répétitions lassantes d'effets étirés en longueur. Le reste est meilleur parce que d'ordre psychologique. On y voit l'homme qui rétrécit aux prises avec la vie de tous les jours, au temps où sa taille n'est pas encore devenue monstrueusement petite. Réactions de son entourage, rapports de plus en plus humiliants avec sa femme, mésaventure avec un homosexuel qui le prend pour un garçonnet, exacerbation de sa sexualité devant l'objet de celle-ci devenue géante et inaccessible, désirs troubles pour une adolescente, amours avec une naine… On voit que le côté frelaté a été soigneusement entretenu. Matheson s'en tire avec art et, visiblement, on sent que c'est la seule chose qui l'a amusé. (Celle aussi sur laquelle le cinéma aura glissé !) C'est grâce à cela que le roman acquiert de l'intérêt. (*)

(*) Après avoir rédigé ces lignes, j'ai eu l'occasion de voir le film en avant-première (il sera sorti à Paris quand elles paraîtront). Il faut bien dire que le talent de Matheson sort grandi de la confrontation, car le livre apparaît excellent, en regard de cette piteuse mouture cinématographique ! Conclusion : je vous conseille encore de le lire. Alain DORÉMIEUX Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes Annick Béguin : Les 100 principaux titres de la science-fiction (liste parue en 1981) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

L'Homme qui rétrécit , 1957, Jack Arnold La Femme qui rétrécit , 1981, Joel Schumacher |

| Dans la nooSFere : 87470 livres, 112478 photos de couvertures, 83909 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47248 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |