|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

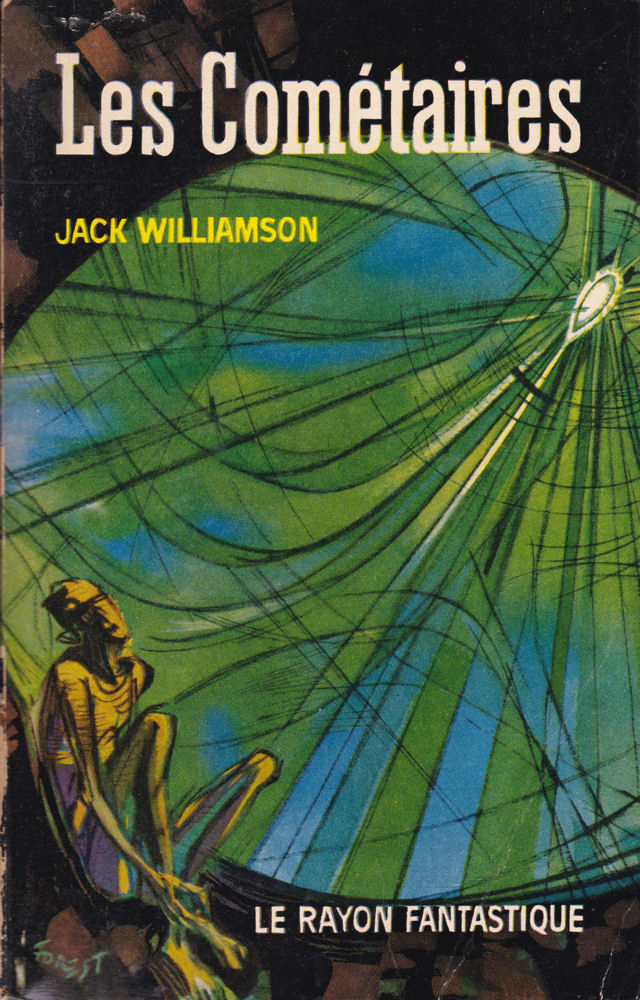

Les Cométaires

Jack WILLIAMSON Cycle : Ceux de la Légion (découpage annexe) Traduction de A. TRANCHANT Illustration de Jean-Claude FOREST HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 107/108 n° 107/108  Dépôt légal : 1er trimestre 1963 Recueil de romans, 488 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Éditeur : Hachette.

Quatrième de couverture

LA SUITE tant attendue de la LEGION DE L'ESPACE*. Ses inoubliables héros : Jay Kalam, Giles Habibula, Hal Samdu y poursuivent leurs exploits, en compagnie de Bob Star, le fils de John Star et d'Aladoree Anthar.

Il leur faut aller combattre aux confins du système solaire, les plus inimaginables, les plus terrifiants des envahisseurs venus du fond de l'espace inexploré : LES COMÉTAIRES !

Et ils devront encore lutter contre le pire, le plus audacieux des criminels des grands chemins interplanétaires, dans UN CONTRE LA LEGION, où s'éclairciront enfin certains étranges mystères restés inexpliqués dans LES COMÉTAIRES.

* Rayon Fantastique n° 52

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Les Cométaires (The Cometeers, 1936), pages 5 à 260, roman, trad. A. TRANCHANT 2 - Seul contre la légion (One Against the Legion, 1939), pages 263 à 481, roman, trad. A. TRANCHANT

Critiques

Depuis un an ou deux, le « Rayon Fantastique », après avoir connu des hauts et des bas, semble avoir repris sa place de première collection française de science-fiction. La période héroïque est terminée, peu de grands noms de la SF américaine sont maintenant ignorés du public français. Mais parmi les ténors que nous connaissons déjà, que d'œuvres restent à découvrir ! C'est la tâche que s'est assigné le « Rayon Fantastique » nouvelle formule, avec une série d'efforts dont la convergence est peut-être un hasard, mais qui donne en tout cas, de l'extérieur, une impression de cohérence : c'est ainsi que nous avons eu droit, en un peu plus d'un an, à un récital van Vogt, un récital Kuttner, un récital Clarke et un récital Simak. Aujourd'hui, en attendant les indispensables offensives sur Asimov, Heinlein et Sturgeon, c'est le grand Williamson qui est pris pour cible : à un mois d'intervalle, Hachette sort sa « Nef d'Antim » (signée du pseudonyme de Will Stewart) et ses « Cométaires ». Williamson constitue un paradoxe au milieu de l'univers de la science-fiction. C'est un ancien (il a commencé à publier dans « Amazing » en 1928) et il a pas mal bourlingué au cours de sa carrière, ce qui s'est traduit dans son œuvre par un certain manque d'homogénéité, au moins en apparence : dans ses cinq romans traduits en français jusqu'ici, il aborde tour à tour le space-opera, la SF philosophique, le fantastique et les aventures policières. Mes deux préférés, « Les humanoides » et « La légion de l'espace » m'ont toujours laissé perplexe : il est difficile de comprendre qu'un seul homme ait pu ainsi abandonner, avec la même rigueur, à l'intellectualisme le plus austère et au space-opera le plus poétique. L'explication réside peut-être dans ce tournant que prit la SF américaine lorsque John W. Campbell Jr. s'assit dans le fauteuil du rédacteur en chef d'« Astounding », un beau jour de 1937. Autour de ce novateur, partisan à la fois de la rigueur scientifique, de la sophistication intellectuelle et de la qualité littéraire, la plupart des jeunes auteurs s'agglomérèrent, suivis de… Williamson, qui opéra en cette occasion une reconversion spectaculaire, découvrant en lui des possibilités que jusqu'alors il n'avait pas voulu ou su exploiter. Faut-il le dire ? « La légion de l'espace » vient avant ce grand événement, « Les humanoides » après. L'intérêt des deux livres offerts par le « Rayon Fantastique », c'est qu'ils permettent peut-être de découvrir la clé du retournement, en même temps d'ailleurs que le Sésame, ouvre-toi de l'œuvre de Williamson. En effet leur publication se situe de part et d'autre de l'événement de 1937, et ils sont écrits dans des registres diamétralement opposés. Pourtant ils sont moins éloignés l'un de l'autre que « Les humanoïdes » de « La légion de l'espace » : tous deux sont des space-operas, situés dans un cadre assez voisin d'astéroïdes et de planètes artificielles, et se prêtent à certains rapprochements. Leur sortie groupée en France permet donc de réfléchir sur le « cas Williamson » – sans prétendre, bien entendu, à en donner une image complète au simple vu de deux romans. « La légion de l'espace », publiée dans « Astounding » en 1934, remporta un tel succès que Williamson n'avait plus qu'à écrire une suite : ainsi fit-il, à deux reprises, avec « Les cométaires » (1936) et « Seul contre la légion » (1939). Ce sont ces deux romans qui nous sont aujourd'hui présentés en un seul volume double. Le second, en dépit de quelques morceaux de bravoure, est nettement inférieur au premier, et des esprits chagrins ne manqueraient pas d'en déduire qu'on a utilisé l'amalgame pour pousser le client à la consommation : remarque que nous nous garderons bien de faire, car nous avons attendu trop longtemps la suite de « La légion de l'espace » pour nous plaindre d'un souci d'exhaustivité que nous souhaiterions plus répandu chez les directeurs de collections. « Les cométaires » sont une manière de chef-d'œuvre du space-opera : à ce titre, ils ont d'ores et déjà été mal accueillis, à l'heure où j'écris, par un certain nombre d'amateurs français de SF, qui se sont empressés de taxer le roman de simplisme. Vieille querelle ! Soucieux de ne pas m'épuiser à la ranimer, je m'adresserai uniquement ci-dessous à ceux pour qui James Joyce ne vaut pas Homère. Les autres peuvent immédiatement se reporter à la critique de « La nef d'Antim », ouvrage qui seul a quelque chance de les intéresser. Après tout, les montagnes ont bien le droit de ne pas se rencontrer. Le premier charme des suites, c'est l'exercice du souvenir, avec ce qu'il a de savoureux et de mélancolique. Quel lecteur de « La légion de l'espace » n'éprouvera un peu d'émotion en retrouvant Jay Kalam, Hal Samdu et Giles Habibula ? Mais la belle Aladoree a maintenant un fils de vingt ans, elle sait qu'elle transmettra un jour le terrible secret de l'Akka et ensuite devra mourir, et elle n'en reste pas moins sereine. Dans le roman suivant, le déchirement s'accentue : Hal Samdu, le bon géant, est devenu amiral de la légion de l'espace ; Giles Habibula n'est plus qu'un vieillard guetté par les infirmités, qui heureusement ne l'ont pas encore tout à fait désamorcé ; Jay Kalam, cependant, est contraint de le tuer, et revoit in extremis le temps joyeux où ils étaient simples soldats ensemble : « Il lui semblait qu'un vent froid soufflait autour de lui, emportant le navire et les années écoulées » (p. 424). Williamson excelle, au milieu d'une floraison d'aventures plus ou moins irréelles, à suggérer un peu sournoisement cette lente marche à la mort. Le space-opera, c'est l'épopée moderne. Autrefois les poètes demandaient l'aide des dieux au moment d'en écrire une. Cette pratique de l'évocation initiale n'est plus possible aujourd'hui, mais il faut bien, par quelque artifice, convaincre le lecteur qu'il est sur le point de pénétrer dans un univers exceptionnel ; à cet égard, l'ouverture des « Cométaires » est si cosmique, si exemplaire que je ne résiste pas au plaisir de la citer : « Phobos tournait au rythme de la Terre – car les anciens conquérants de cette petite lune de Mars avaient réglé son mouvement selon leur impériale convenance. Ils avaient couvert ses roches stériles de verdure, l'avaient enveloppée d'un air artificiel, et, de ses palais, ils avaient gouverné les planètes telles des îles captives. » Mais leurs orgueilleuses flottes spatiales avaient été vaincues et étaient tombées dans l'oubli bien avant le milieu de ce trentième siècle. Autour du soleil, les îles humaines étaient de nouveau libres, et dans le Hall Pourpre humilié, le plus jeune héritier de cet empire perdu n'était plus qu'un prisonnier impatient. La nuit se dissipait lentement en une menaçante aurore, tandis que le long croissant de Mars se levait contre le soleil, tel un cimeterre rouillé de sang. Sous sa lumière rougeâtre, une porte de verre glissa et il sortit de l'immense tour centrale sur le vaste jardin suspendu » (p. 5) Le procédé le plus couramment employé au cours du roman est naturellement celui de l'amplification, et d'abord sous sa forme quantitative. Qu'est-ce que le géofracteur ? « Une grosse cacahuète de vingt millions de tonnes » (p. 464). Qu'est-ce que la Comète ? Un vaisseau de l'espace long de douze millions de kilomètres, et qui attire Pluton dans une sorte de chaudière-étoile afin de l'utiliser comme carburant. Le paradoxe peut aussi être une question de définition, comme ce point d'appui situé en dehors de l'espace et du temps, ou cette planète blindée qui reste immobile au milieu de l'espace – avec, en son centre, un espace vide de plusieurs centaines de kilomètres peut-être (comment savoir), où règnent l'apesanteur et l'obscurité. Ce pourrait être une suite d'histoires marseillaises. Il n'en est rien, parce que l'auteur attribue à ces menaces une signification cosmogonique (« Ce papier est l'arrêt de mort de l'humanité », p. 40) et surtout parce qu'il éprouve lui-même, profondément, ce malaise devant l'inconnu, ou plus exactement devant l'impossible. L'horreur est une de ses cordes favorites, et l'on comprend qu'il ait pu écrire « Plus noir que vous ne pensez » : qu'il décrive la torture d'un homme par le « confesseur de fer » qui annihile à jamais sa volonté, ou les reliefs du repas des Cométaires, ces êtres humains littéralement vidés par l'intérieur, qui ont perdu la moitié de leur poids et agonisent pendant des heures, il le fait, chaque fois, en homme qui tient la rencontre des monstres pour une expérience fondamentale. Dans plus d'un passage, Williamson se comporte un peu comme son héroïne Kay Nymidee (« À part la fraîcheur de l'herbe et la douceur du vin, toute abstraction lui était étrangère » : p. 161). Sa sensibilité se déploie à l'état brut, sans concession à une pudeur hors de propos. L'angoisse devant les monstres, qui culmine dans les deux portraits successifs du « prisonnier nommé Merrin », cet étranger à forme humaine, n'a d'égale que l'angoisse devant les humains chers que l'on a peur de perdre. Et le chapitre sur l'astéroïde assassiné, tout plein encore de la présence de celui qui l'habita, est sans doute à la fois le plus tendre et le plus tragique du volume. Cette descente aux abîmes, au bord desquels souvent Williamson se complaît, finit par engendrer une réaction non moins viscérale – dont la violence dépasse encore, si c'est possible, la profondeur de l'accablement précédent. À cet égard, l'enthousiasme épique va très loin, lors de l'évasion des hommes prisonniers, quand l'auteur explique que quelque chose de surnaturel les poussait contre leur monstrueux gardien : « C'est une force qui, transfigurant ces êtres de chair, fracassa à coups répétés la sphère hululante contre le mur de métal rouge, jusqu'à ce que ses yeux à facettes soient pulvérisés, que son corps soit cabossé, que ses tentacules soient inertes, et que son hululement cesse. Alors, les hommes la mirent en pièces pour s'en faire des armes » (p. 210) Il y a chez Williamson quelque chose de shakespearien – non seulement dans l'évocation tremblante et ouatée d'un cauchemar nocturne, mais encore dans la galerie de grotesques dont il parsème cet univers. Le personnage le plus remarquable de la trilogie, c'est le vieux Giles Habibula, petit et gras, uniquement obsédé par la bonne chère et extraordinairement couard. Comme il ne cesse de bavarder de ses envies et de ses terreurs, et ceci dans un style inimaginablement poétique et apprêté, il n'est que trop facile de l'identifier comme un personnage de comédie insolite : « Si vous tenez à voir la face horrible de la mort, le pauvre vieux Giles vous attendra ici. Il n'est plus bon qu'à rôtir ses os endoloris au soleil » (p. 20). Certaines de ses répliques le classent comme l'archétype du personnage faible, uniquement préoccupé de se plaindre et de s'idéaliser lui-même : « Quelle épouvantable époque ! À quoi sert le génie maintenant ? » (p. 164) Ce qui change tout, c'est que Giles Habibula est effectivement un génie. Grâce à une petite mutation, il est capable… d'ouvrir n'importe quelle serrure, si bien que l'auteur parsème de serrures l'itinéraire de ses héros, pour lui permettre de sauver la situation dans les cas critiques. En fait, presque toutes les interventions décisives lui sont dues. En outre, ses motivations ne sont pas si simples qu'elles en ont l'air. Très réticent à l'idée de se dévouer ou de se sacrifier, passionné avant tout par le plaisir et l'escroquerie, il restera simple soldat toute sa vie, sauf pendant les périodes où sa turbulente nature préférera la condition de déserteur ; mais en fin de compte, quand on a vraiment besoin de lui, il finit toujours par répondre à l'appel : il suffit de lui dire qu'Aladoree est en danger. En fait, c'est le bon génie de cette histoire, un peu comme le perroquet dans « Le pont sur les étoiles » ou Rob Me Gee dans « La nef d'Antim », et quand les autres pensent que tout est perdu et qu'il n'y a plus rien à faire, c'est lui qui trouve le joint et relance l'action. Tout se passe comme si, en créant ce personnage aux terreurs parodiques, Williamson avait cherché à crever ses propres baudruches, en montrant que les hommes dans leur ensemble pensent et parlent avec un certain laisser-aller mais sont capables, si la chose devient nécessaire (c'est-à-dire quand tout va très mal), d'agir avec réalisme et sang-froid. Il n'en est que plus impressionnant de constater qu'à certains moments le lyrisme l'emporte en Giles Habibula lui-même, qui n'est plus alors que l'interprète de la panique générale : « Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a glacé le sang dans les veines. C'est ce que j'ai senti – le souffle infect et froid du mal » (p. 128) En fin de compte, ce personnage est inhabituellement séduisant et complexe pour un space-opera, et même pour une épopée. Le public américain l'a si bien senti qu'il lui a fait un véritable triomphe, et que Williamson, pris à son propre jeu, a été amené à développer son rôle de plus en plus dans les suites successives de « La légion de l'espace ». C'est lui qui, pour une grande part, fait l'intérêt de « Seul contre la légion », dont il est à peu de choses près le personnage central : au début, il est presque impossible de l'arracher à ses plaisirs quand on a besoin de lui, et il se livre alors à un récital insolite où se mêlent de façon ambiguë le cabotinage et l'élégie ; mais quand il arrive à la maison de jeu, ce vieillard égrotant se transforme tout à coup en tourbillon agile, vole tout le monde, étanche largement sa soif, raconte intarissablement ses picaresques filouteries sur Vénus – et, bien entendu, accomplit sa mission comme en se jouant. Un tel personnage n'est évidemment pas une silhouette de commande, mais l'expression d'un problème de l'auteur, en même temps qu'un instrument de solution de ce problème : mais il est clair que la solution n'est pas encore trouvée, et que les prochains romans de Williamson seront de nouveaux champs de bataille entre l'imagination pathétique et la raison moqueuse. Un mot sur la traduction de A. Tranchant, qui est d'une qualité exceptionnelle. Les amateurs de stylistique remarqueront entre autres comment le traducteur a su faire respirer son texte par l'emplacement des virgules et surtout par l'usage des rythmes pairs, le meilleur équivalent possible de l'anglais poétique de Williamson. En voici un exemple, que je trouve particulièrement évocateur : « Nous approchâmes de Callisto sans rencontrer d'opposition et je fis parvenir aux rebelles un message les sommant de se rendre. La réponse fut quelque chose comme un soleil lancé sur nous d'une forteresse dominant la cité de Lel » (p. 65). Que dire de plus ? Pour ma part, j'ajouterai un vœu : lorsque Georges H. Gallet publiera les grands Burroughs, qu'ils soient traduits par A. Tranchant. « La nef d'Antim » parut pour la première fois dans « Astounding » en 1942. La revue était alors à son apogée, et il n'était pas rare de voir un numéro entièrement rédigé par van Vogt, Heinlein et Williamson sous divers pseudonymes. Il ne faut donc pas attribuer à la signature de Will Stewart la valeur d'une réserve on changeait de nom simplement parce que le sommaire de la revue, sans cela, aurait pu avoir l'air un peu monotone. De fait, ce roman n'est pas le chef-d'œuvre de l'auteur ; mais c'est tout de même un grand Williamson. Le fossé qui sépare ce livre du précédent a les proportions d'un gouffre. D'abord, c'est un livre à sujet, et non une combinaison d'ingrédients étiquetés une fois pour toutes : l'Antim, c'est l'antimatière, formée d'atomes dont les noyaux sont négatifs et les électrons positifs. Tout contact entre la matière et l'Antim provoque une réaction d'une puissance telle que la fission nucléaire n'est qu'une amusette en comparaison : c'est dire qu'à l'état naturel, l'Antim est intouchable sous peine de mort ; mais si l'on parvient à contrôler la réaction, l'humanité disposera d'une source d'énergie pratiquement infinie, et les plus grands espoirs lui sont permis. Le problème central du livre est donc celui d'une invention à réaliser, et ses héros sont des ingénieurs : nous sommes en pleine science-fiction technique, pour nous en tenir aux genres définis par Asimov. Cependant l'auteur a posé que la transmartienne, la cinquième planète disparue du système solaire, avait explosé au contact d'un corps d'Antim : ce qui revient à situer l'action dans la région des astéroïdes, cadre propice à l'aventure, surtout si l'on admet que des météores d'Antim y errent au milieu des météores de matière ! En outre, il a imaginé une compétition entre différents groupes désireux de s'assurer l'exploitation de l'Antim : ressort de space-opera tout à fait classique. C'est donc bien d'un space-opera qu'il s'agit, et pourtant le traitement le situe aux antipodes des « Cométaires ». Ici Williamson s'est rallié à l'esthétique de Campbell, qu'il faut bien appeler une esthétique réaliste. Il ne s'agit plus d'emmener le lecteur dans un monde paré des prestiges de l'imaginaire, mais dans un univers que l'on s'efforcera, jusqu'à la limite du possible, de rendre tangible et vivant. On ne trouvera donc ni plus ni moins d'allusions scientifiques que dans « Les Cométaires », mais le style est bien différent : la culture du paradoxe a disparu, cédant la place à de longues discussions de chercheurs au cerveau fertile explorant tous les moyens concevables de poser des pièces d'Antim sur des châssis terrestres. Les personnages eux-mêmes sont plausibles, et l'auteur s'efforce, par une foule de détails concrets, de leur donner une certaine consistance humaine : Anne O'Banion et Rick Drake sont camarades d'enfance et ont joué ensemble aux pirates de l'espace (ce qui d'ailleurs n'est plus de la science-fiction, surtout aux États-Unis – mais le livre est de 1942) ; le père de Rick est pauvre, il aura donc un scaphandre acheté d'occasion qui lui est trop grand, etc. Nous avons même droit, grâce aux scaphandres, à une pointe d'érotisme intersidéral : « Pour le moment, elle n'était qu'un robot aux mouvements gauches, pourtant, il se sentait ému en pensant à elle » (p. 151) – après quoi il imagine… les vêtements qu'elle porte sous son scaphandre ! Enfin la promenade de Rick sur l'astéroïde est un bon exemple d'une situation insolite rendue parfaitement plausible à force de détails précis : ce qui illustre très valablement la doctrine alors en vigueur à « Astounding ». Pourtant le génie de Williamson est ailleurs, et une certaine mélancolie plane sur le livre, comme s'il s'y trouvait moins à l'aise que dans un bon vieux space-opera bien flamboyant. Il y a certainement beaucoup de l'auteur derrière cette remarque du capitaine McGee : « J'aime les énigmes mathématiques, mais je ne sais pas plaisanter comme le font les autres gens » (p. 96). Tous ses personnages sont des timides, un peu atterrés par l'existence d'autrui : l'instinct rapproche toujours Karen et Rick, ou Anne et Anders, avec une sorte de fatalité ; mais ils résistent avec un acharnement gauche, si bien que chaque impulsion se dissout aussitôt dans l'attitude contraire. Tantôt ils accèdent à une « précaire camaraderie » (p. 133) qui se dissipe très vite, tantôt ils se querellent avec des phrases toutes faites aussitôt désamorcées. La situation est d'autant plus trouble que les uns et les autres se barricadent derrière des personnages conventionnels de militaires fidèles ou de révoltés intransigeants ; mais leurs triomphes sur autrui ne suscitent en eux que honte et chagrin, alors que leurs défaites ne vont pas sans délectation. Il est clair que tous ces personnages n'ont d'autre vocation que de trahir leur cause quelle qu'elle soit, et qu'au-delà de la mission qu'ils se sont assignée, ils aspirent à un grand retournement qui les réconciliera avec les autres et avec eux-mêmes. Ce rétournement, c'est l'Antim seul qui peut l'assurer, l'Antim en qui les Astérites placent tous leurs espoirs : « L'abondance sans restriction aucune, c'était cela la plus belle des émancipations, c'était la liberté sans prix de l'énergie » (p. 61). Mais cette promesse paraît bien lointaine, et en attendant, l'Antim représente un danger mortel : la description du marteau d'Antim sur Libertia, ou celle du vaisseau d'Antim, sont imprégnées par l'horreur de l'anéantissement tout proche. L'Antim est donc un symbole parfaitement ambigu, et on s'explique la fascination qu'il exerce sur les Astérites (comme la Comète sur Bob Star), car il représente un Ailleurs absolu qui est une promesse autant qu'une menace. Tous ces gens vivent sans le comprendre clairement dans l'attente du grand renversement du pour et du contre, bref, dans l'attente de l'événement dialectique – celui qui unira les contraires et causera une mort qui sera la vie. « Je n'ai rien d'un philosophe », s'écrie quelque part Anders. Pourtant il souligne un peu partout, et jusque dans le même passage, cette signification symbolique du moteur d'Antim. Et quand survient l'événement, Williamson l'attend dans une espèce d'état de grâce : « Il vit les étoiles familières de la Croix du Sud, il vit une ombre s'interposer entre elles et l'Orion. Il y avait quelque folie dans l'air, car cette ombre noire continua à avancer dans la direction de l'Orion » (p. 190 ; c'est moi qui souligne). Une fois franchi le cap décisif, ils comprennent bien des choses : les signes mystérieux qu'ils avaient reçus, c'étaient des hommes – c'étaient eux-mêmes qui les avaient envoyés, simplement, ces hommes vivaient et pensaient à l'envers. Le paradoxe temporel final, un peu compliqué sur le plan scénaristique (peu de lecteurs arriveront à en comprendre tous les détails en première lecture), est un symbole métaphysique éblouissant, et la dernière page du livre évoque irrésistiblement le mythe platonicien des Fils de la Terre : « De l'endroit où nous sommes, le film passe à l'envers. La nef vient de ressortir miraculeusement intacte de l'enfer de la collision, et vient de commencer un voyage insensé dans les espaces intersidéraux et les billions d'années, et tout cela finira quand ses constructeurs morts reviendront à la vie pour la détruire » (p. 253). À ce stade le problème est résolu – transposé sur le plan philoso-philosophique, mais résolu : l'auteur s'est beaucoup rapproché des « Cométaires », et en tout cas il a pris son parti des mutations indispensables, fussent-elles déchirantes. Au total, Williamson apparaît comme le grand transcendantalisme de la science-fiction américaine : dans « La nef d'Antim » comme dans « Les humanoïdes », il nous fait vivre dans la contemplation d'une monstruosité insoutenable dont finalement va sortir la vie et la joie. Les sentiments de terreur nocturne et d'espérance conjointe sont plus sensibles dans les space-operas, où l'idée du retournement n'est pas encore accouchée complètement ; mais le problème est le même, et l'invasion du cauchemar qui arrache ses personnages à leur confort finit par leur rendre, au bout de la crise, la paix intérieure. Jacques GOIMARD |

| Dans la nooSFere : 87291 livres, 112200 photos de couvertures, 83727 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |