|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

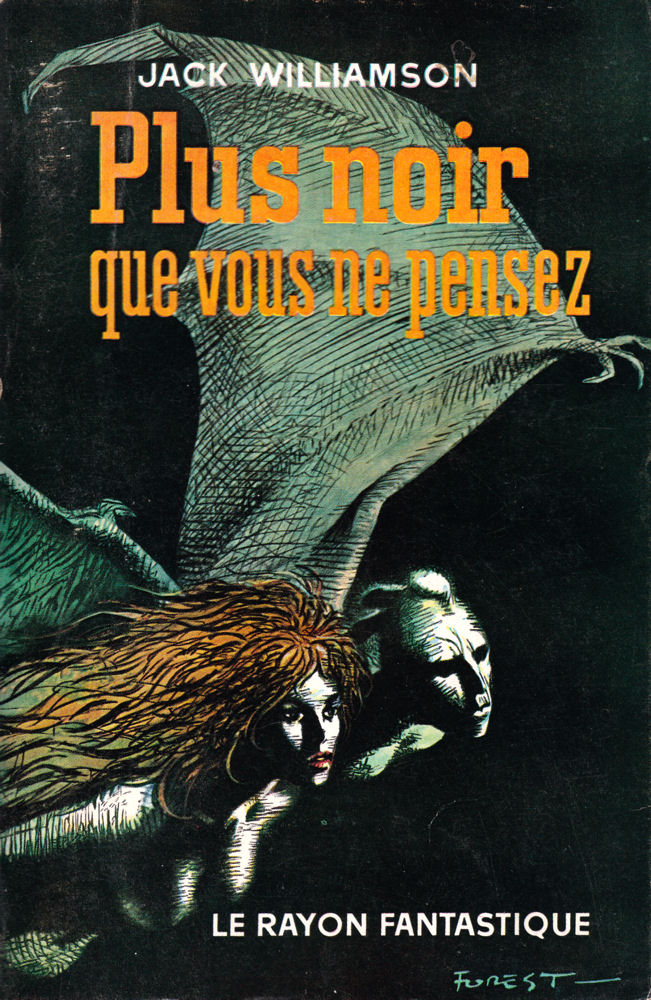

Plus noir que vous ne pensez

Jack WILLIAMSON Titre original : Darker Than You Think, 1948 Première parution : Reading, USA : Fantasy Press, 1948 ISFDB Traduction de Michel CHRESTIEN Illustration de Jean-Claude FOREST HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 77 n° 77  Dépôt légal : 1er trimestre 1961, Achevé d'imprimer : février 1961 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,8 x 18,0 cm✅ Genre : Fantastique Éditeur : Hachette.

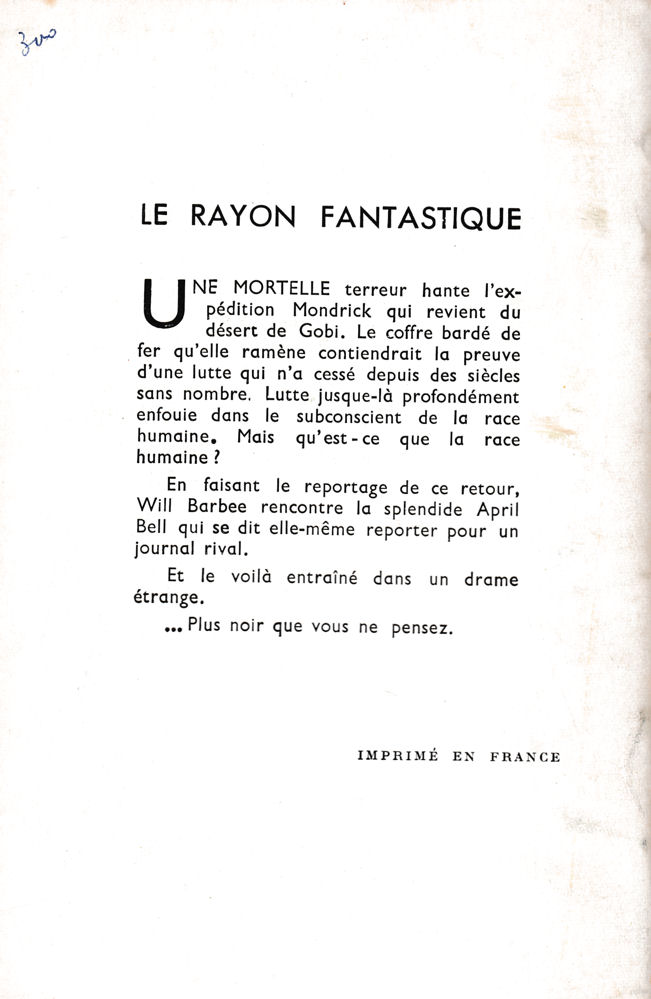

Quatrième de couverture

UNE MORTELLE terreur hante l'expédition Mondrick qui revient du désert de Gobi. Le coffre bardé de fer qu'elle ramène contiendrait la preuve d'une lutte qui n'a cessé depuis des siècles sans nombre. Lutte jusque-là profondément enfouie dans le subconscient de la race humaine. Mais qu'est-ce que la race humaine ?

En faisant le reportage de ce retour, Will Barbee rencontre la splendide April Bell qui se dit elle-même reporter pour un journal rival.

Et le voilà entraîné dans un drame étrange.

...Plus noir que vous ne pensez.

Critiques

Jack Williamson, âgé aujourd'hui de 53 ans, est un des vétérans de la science-fiction américaine. Il fut révélé au public français en 1952 par « Les humanoïdes », l'un des premiers romans du genre à paraître dans notre pays. Si cet ouvrage était excellent, les autres Williamson traduits par la suite : « Les dents du dragon » et « La légion de l'espace », s'avérèrent moins intéressants, étant des space-operas assez conventionnels. « Plus noir que vous ne pensez », qui paraît aujourd'hui, est d'une conception différente et plus ambitieuse. Avec ce roman, Jack Williamson a opéré, après beaucoup d'autres, la fusion du fantastique et de la science-fiction, en effectuant une expérience analogue à celle de Matheson dans « Je suis une légende ». Cette expérience consiste à transposer un vieux mythe fantastique, en lui apportant un support concret de crédibilité grâce à des données scientifiques modernes. Ce que Matheson avait tenté avec le thème du vampirisme, Williamson le tente ici avec celui de la lycanthropie, en expliquant cette dernière par la génétique, et les pouvoirs qu'elle est censée apporter par la physique. En fait, ni dans l'un ni dans l'autre roman, la base scientifique n'est réellement convaincante, et son aspect fantaisiste a de quoi faire sourire. Mais le livre de Matheson était réussi dans la mesure où il s'agissait d'une véritable œuvre d'épouvante, traitée avec un grand raffinement interne, alors que celui de Williamson, aux moyens plus grossiers, se situe perpétuellement en deçà des résultats auxquels il eût dû atteindre. Qu'une expédition anthropologique ramène du désert de Gobi, berceau de la race humaine, un monstrueux secret mettant en péril le sort de l'humanité entière, voilà un point de départ qui a le mérite d'être, sinon original, du moins captivant. Surtout lorsqu'on apprend que ce secret concerne la survivance jusqu'à nos jours de l'ancienne et abominable race des hommes-loups, qui attend l'avènement de son messie : l'Enfant de la Nuit, lequel doit l'aider à triompher des hommes. On songe sans peine à ce qu'un Lovecraft aurait tiré de ce point de départ. Malheureusement, une fois celui-ci posé, Williamson ne fait presque rien pour en tirer parti et il se borne à greffer sur son action une série de péripéties stéréotypées, dont chacune est décalquée sur le modèle de la précédente. Il nous convie en effet à partager les affres de son héros, un jeune journaliste victime d'une belle sorcière de la race maudite qui lui fait faire l'apprentissage de la lycanthropie, pour servir ses criminels desseins. C'est ainsi que chaque nuit notre personnage se réveille dans la peau d'un animal et s'en va courir la campagne aux côtés de la belle métamorphosée elle aussi en bête, afin d'aider celle-ci à tuer ses ennemis. La première nuit, il se transforme en loup ; la seconde nuit, en tigre ; la troisième nuit, en serpent ; et la quatrième, en dragon ailé. L'exposé de ces avatars tient à lui seul les trois-quarts du roman, et comme tous ces épisodes sont bâtis sur le même canevas et se terminent de la même façon : par la découverte, après le réveil du héros, que les êtres qu'il croit avoir tués dans un cauchemar sont bien morts en réalité, on éprouve le sentiment d'une répétition fastidieuse. Quant à la façon, inspirée de la technique policière, dont Williamson dénoue son intrigue, elle a peut-être le mérite relatif de l'imprévu, mais elle reste insatisfaisante en ce sens qu'elle laisse dans l'ombre ce qui eût dû constituer l'essentiel de l'action : la nature réelle de la société des hommes-loups, son organisation, ses buts. L'auteur, apparemment embarrassé par les éléments qu'il a fait entrer en jeu, s'en tire par une pirouette, se contente de liquider les protagonistes, d'anéantir le redoutable secret du désert de Gobi, tout en laissant le lecteur dans l'expectative quant à la tournure finale des événements. Tout cela donne un roman assez hétéroclite et superficiel, qui n'est finalement ni de la science-fiction ni du fantastique ni de l'épouvante. Et certaines gaucheries dans la conduite de l'action, certaines longueurs, contribuent encore à lui ôter du relief. Néanmoins, il sera beaucoup pardonné à Jack Williamson pour avoir créé le personnage d'April Bell, la jeune sorcière aux cheveux de flamme, qui est – avec Shambleau, Nan de Nangis et quelques autres – l'une des héroïnes inhumaines les plus séduisantes de la science-fiction moderne. Alain DORÉMIEUX Voici un ouvrage qui risque de surprendre les habitués du « Rayon Fantastique », sinon de leur déplaire. C'est qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage de SF, mais bien d'un roman fantastique. S'en étonneront ceux qui n'ont pas lu « Les humanoïdes », roman qui, dans sa seconde partie, faisait largement place au surnaturel. En fait « Plus noir que vous ne pensez » est une réplique désespérée aux « Humanoïdes », où l'on voyait la force du bien l'emporter. « Plus noir que vous ne pensez » ne doit donc pas être jugé selon les normes de la science-fiction. La vraisemblance scientifique n'a rien à faire ici ; tout doit être apprécié selon l'optique du cauchemar, car ce roman n'est rien d'autre qu'un long cauchemar, tant pour le héros que pour le lecteur… (cela dit sans aucune intention critique). Les premières pages tiennent encore au réel, avec l'arrivée de l'expédition Mondrick et la mort du professeur, ne pouvant révéler aux hommes le secret qu'il exhuma dans le désert de Gobi. Les hommes ne sont pas seuls sur Terre ; à côté d'eux vit l'homo lycanthropus, dont les survivants sont ceux que les hommes appellent « les sorciers ». Aux premiers âges, cette race faisait de l'homo sapiens son bétail. Depuis les hommes ont triomphé, mais leurs adversaires ont survécu, ils sont là, indiscernables dans la masse de l'humanité, toujours prêts à reprendre leur empire. La lutte se déroulera dans le cœur du journaliste Barbee, et dès ce moment le récit prend son optique de cauchemar. La nuit, quand la raison sommeille, les monstres s'éveillent au cœur de l'homme, et le récit se développe avec les flous, les imprécisions, l'incohérence apparente du cauchemar. Barbee rêve-t-il lorsqu'il devient loup, serpent, lézard volant, lorsque le pénètre cette ivresse nouvelle de n'être plus un homme, mais seulement une malfaisante bête de proie ? Est-il au bord de la folie quand, après qu'il ait tué sa mère, son remords se dissipe aussitôt ?… Le roman est-il même, au fond, un roman fantastique ? N'est-il pas plutôt un roman symbolique, sombre, pessimiste, découragé… « plus noir que vous ne pensez » ? Barbee est l'homme moyen, luttant contre les forces obscures qui sont en travail dans chacun de nous. Venues du fond des âges, inlassablement, elles viennent heurter les barrières qu'opposa la lente élaboration de la civilisation et de la morale. Mais combien fragiles sont ces barrières, et comme la montée des forces malfaisantes en triomphe aisément, et quelle ivresse dans cette défaite de la raison. Derrière « les sorciers » se profilent tous les totalitarismes, toutes les doctrines qui rejettent et la raison et la dignité de l'homme, qui n'attachent de prix qu'à la satisfaction des instincts animaux. Et leur fascination paraît si puissante que pas un ne peut, dans son cœur, proclamer hautement : « J'y résisterai…» Il semble que presque tous doivent les adorer, que les seuls qui s'y refusent seront massacrés avec l'aide même des frères qu'ils veulent sauver. En surimpression, les fumées d'Auschwitz se détachent sur les dernières pages, avec leurs bureaux bureaucrates. Et aussi cette pensée lancinante que chacun de nous aurait pu être un de ceux-là. Depuis longtemps ne nous avait pas été offerte de pensée aussi excessivement pessimiste, aussi déprimante. Mais ce livre trop sombre, irritant parfois, est de ceux qu'il faut lire, et même lire entre les lignes. Jacques VAN HERP Critiques des autres éditions ou de la série

Si l'écrivain américain Jack Williamson (né en 1908) souffre aujourd'hui en France d'un grave déficit de notoriété, rappelons qu'il s'est rendu célèbre en son temps pour sa série de space opera de La Légion de l'espace. Il s'est aussi essayé à la Fantasy (Sang doré), au thriller futuriste (Les humanoïdes) et au fantastique, avec Plus noir que vous ne pensez (1940) aujourd'hui réédité par les éditions Joëlle Losfeld. D'aucuns considèrent ces deux derniers romans comme les meilleurs de Williamson. Il est vrai que ses récits des années trente, bien que fort sympathiques, étaient surtout faits de bric et de broc et ne s'embarrassaient pas d'un style digne de ce nom — sauf si une armada d'adjectifs et d'adverbes édifiants (le mot « terrifiant » placé deux fois par page, par exemple) est considérée comme un style à part entière... Plus noir que vous ne pensez n'échappe pas entièrement à la règle, mais fait preuve d'un effort stylistique patent. Allons voir de plus près. Un journaliste alcoolique, Will Barbee, enquête sur la mort inexpliquée du professeur Mondrick — terrassé en plein discours avant d'avoir pu dévoiler au monde entier sa terrible découverte. Will Barbee se transforme-t-il vraiment en animal sauvage, la nuit, comme le prétend la très attirante April Bell, ou est-il seulement victime de son inconscient, comme le suggère le très pragmatique Dr Archer Glenn ? Barbee, luttant contre ses démons intérieurs, est confronté à une opération eugénique sans précédent dont l'enjeu n'est autre, évidemment, que l'avenir de l'humanité. Plus noir que vous ne pensez s'apparente bien sûr au fantastique, mais aussi au roman noir : le journaliste désabusé et porté sur la bouteille, la femme fatale de service, les manipulations, les complots, etc., l'inscrivent en effet dans la plus pure tradition du genre. Mais la nature très particulière du héros — que nous ne révélerons pas ici — permet d'établir un suspense inédit. L'enjeu de la lutte intérieure de Barbee n'est en effet rien de moins qu'une guerre larvée opposant les humains proprement dits et les descendants d'une race aux pouvoirs effrayants, jadis exterminée par l'Inquisition (mais qui subsiste encore sous forme de gènes isolés au cœur de notre patrimoine génétique). Inutile de vous dire que le thème du loup-garou prend lui aussi une autre dimension ! Car non seulement Williamson nous révèle l'origine de la plupart de nos mythes, mais il tente de surcroît de leur conférer une assise scientifique 1 : les phénomènes de lycanthropie (ou ses équivalents) seraient liés à une maîtrise instinctive des probabilités par certains individus porteurs des gènes cités plus haut. En effet, dans l'absolu, les particules constituant tel ou tel être vivant sont les mêmes ; seul leur agencement diffère. Les sorciers, les loups-garous, auraient donc le pouvoir de forcer les probabilités et d'adopter la forme désirée (et même à passer à travers les murs). Cette idée apparemment farfelue préfigure en fait les spéculations d'auteurs modernes comme Greg Egan, qui dans Isolation invente l'étalement et la réduction, c'est-à-dire le choix d'une réalité parmi les possibles, et la destruction instantanée de toutes les autres (idée d'ailleurs déjà développée par Williamson dans le plaisant Legion of time 2 en 1938). Avec ce roman hybride, Williamson aurait donc pu devenir l'égal d'un Matheson ou d'un Lovecraft, mais une fâcheuse tendance à la facilité et aux métaphores sexuelles risibles (Barbee-le-serpent-géant glissant sur le corps nu de la belle April ; les cuisses nues de la belle April enserrant le corps musclé de Barbee-le-loup-gris...) ne favorise certes pas sa consécration... Il n'est toutefois pas exclu, comme le suggérait Jean-Pierre Andrevon (in Le Monde de la Science-fiction, M.A. éditions), que ce roman soit en fait humoristique 3. La place prépondérante de la psychanalyse freudienne (dont l'auteur vante les mérites et dénonce les limites) n'exclut pas en effet que ces pitoyables métaphores sexuelles puissent n'être qu'une mauvais blague à l'intention des adorateurs de Sigmund. D'accord, c'est tiré par les cheveux. N'empêche : Plus noir que vous ne pensez est vraiment un excellent bouquin. Notes : 1. Et voilà pourquoi, comme dans le cas des romans de Matheson Je suis une légende et L'Homme qui rétrécit, des ouvrages aux ressorts fantastiques peuvent néanmoins se rattacher à la SF. Olivier NOËL Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Annick Béguin : Les 100 principaux titres de la science-fiction (liste parue en 1981) Jacques Sadoul : Anthologie de la littérature de science-fiction (liste parue en 1981) Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) Association Infini : Infini (1 - liste primaire) (liste parue en 1998) Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Fantastique (liste parue en 2002) |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |