|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

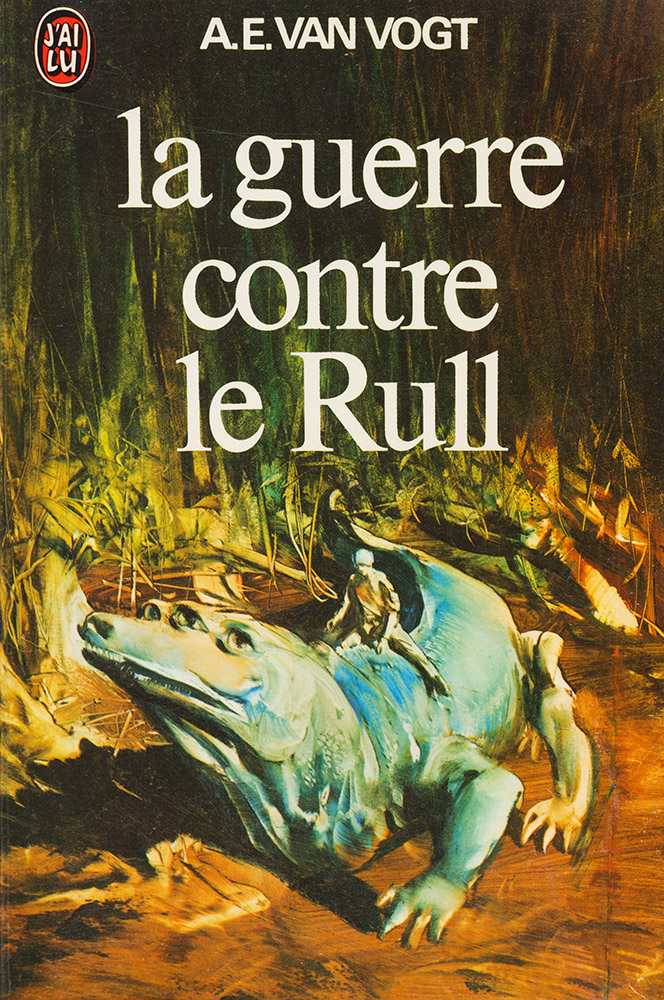

La Guerre contre le Rull

Alfred Elton VAN VOGT Titre original : The War Against the Rull, 1959 Première parution : New York, USA : Simon & Schuster, septembre 1959 ISFDB Traduction de Georges H. GALLET Illustration de Tibor CSERNUS J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1970 - 1984, 1ère série)  n° 475 n° 475  Dépôt légal : 1er trimestre 1976, Achevé d'imprimer : 23 mars 1976 Retirage Roman, 320 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Alfred E. van Vogt est né en 1912 au Canada, mais il est fixé depuis de nombreuses années à Los Angeles, en Californie. Il a écrit plus de vingt romans dont presque tous ont été des best-sellers mondiaux. Ses œuvres les plus célèbres sont sans conteste Le monde des à et sa suite, Les joueurs du Ã, que Boris Vian traduisit d'enthousiasme.

A travers la galaxie il ne restait à l'homme que deux ennemis parmi toutes les formes de vie intelligente.

Les Ezwals, originaires de la planète Carson, gigantesques et farouches créatures douées de télépathie et irréductibles à toute alliance.

Les Rulls, êtres insensibles, capables de revêtir n'importe quelle apparence, et qui poursuivaient l'homme d'une haine constante.

C'est à ces deux adversaires que Trevor Jamieson, l'explorateur interstellaire, se heurte aujourd'hui. Il lui faut convaincre de sa bonne volonté un Ezwal décidé à le tuer et, en même temps, échapper aux Rulls qui le traquent. Sur Laërte, une planète désolée, Jamieson va se trouver confronté en combat singulier au chef des Rulls, le Yéli. Jamieson n'a aucune chance de triompher mais il doit y parvenir s'il veut conserver à la Terre sa suprématie parmi les étoiles.

Critiques des autres éditions ou de la série

Quand bien même il n’a pas l’aura des plus grands livres ou cycles de van Vogt, La Guerre contre le Rull est néanmoins considérée comme une de ses œuvres importantes. Comme l’écrasante majorité des publications de l’auteur dans les années cinquante, il s’agit d’un fix-up assemblant six nouvelles initialement indépendantes publiées entre 1940 et 1950, avec l’ajout de matériel pour faire le lien entre elles et donner à l’ensemble un minimum de cohérence. Même si les coutures se voient parfois, le résultat est cependant honorable – plus qu’ailleurs, en tout cas. Le principal défaut de cet assemblage est ici sa répétitivité : plusieurs des nouvelles mettent en scène soit le héros, soit un de ses antagonistes, soit les deux, échoué(s) sur une planète hostile et sans autre choix, pour survivre, que de coopérer. Dans un lointain futur, les humains sont à la tête d’une Fédération composée de 5 000 planètes comprenant de nombreuses races extraterrestres. Lorsque la Fédération en rencontre une nouvelle réticente à se joindre à l’alliance, elle ne la conquiert pas, mais établit un blocus et entame un dialogue jusqu’à convaincre la race concernée de s’associer. Ce n’est qu’en dernier recours que la poignée d’éléments extrémistes responsables d’une situation jugée sans issue sera réduite à néant. Maître de la Voie lactée, l’Humain est toutefois confronté à un double péril. En premier lieu, un envahisseur vermiforme venu d’une autre galaxie, le Rull, à la technologie égale à la sienne, aux capacités naturelles extraordinaires (possibilité de prendre n’importe quelle apparence et de générer des rayons d’énergie via la manipulation au niveau cellulaire de l’électromagnétisme), et qui ne tolère aucune forme de vie non-Rull (car nul ne saurait être plus parfait qu’eux), une menace vieille d’un siècle. Par ailleurs, Trevor Jamieson, scientifique et explorateur, chef de la commission militaire interstellaire, vient de découvrir que les Ezwals, monstres bleus à six bras de la planète Carson, ne sont pas les bêtes sauvages tueuses que l’on pensait jusque-là. Car non seulement ils s’avèrent dotés d’intelligence… mais ils sont qui plus est télépathes – les seuls de l’espace connu. Et très mal disposés envers l’humanité, voire à deux doigts de s’allier avec le Rull pour la chasser de leur monde, qui se trouve être d’une importance stratégique pour la défense de la Fédération. Or, ce qui paraît être un péril pourrait se transformer en opportunité décisive de gagner la guerre ! La grande qualité de ce fix-up est de proposer une galerie d’extraterrestres et de planètes / monstres exotiques dignes d’intérêt, tant sur le plan de leur physiologie que (surtout) de leur psychologie (dont le rejet de la civilisation et de la technologie par les Ezwals, qui sont pour eux des facteurs aliénants). On remarquera aussi l’importance de l’utilisation, par les deux camps, de l’hypnose, un sujet auquel l’auteur a d’ailleurs consacré un essai entier. Il tient cependant pour acquis que l’Homme ne peut vaincre le Rull qu’en réorientant toute sa société dans ce but, et en usant des mêmes méthodes impitoyables que lui, à commencer par la guerre bactériologique, l’enrôlement forcé de certains membres des familles proches des Chantiers Spatiaux dans le vaisseau géant invincible en cours de construction, ou, pire, l’endoctrinement, l’initiation au maniement des armes et au contre-espionnage (on remarquera d’ailleurs l’ambiance très maccarthyste de chasse paranoïaque aux Rulls infiltrés, probablement une allégorie de l’espionnage et de l’impérialisme soviétiques) des enfants dès… cinq ans (une sorte de Stratégie Ender en germe). De plus, une espèce n’est considérée comme « civilisée » que si elle peut apporter son aide dans la guerre contre le Rull (ce qui n’empêche pas que, une fois l’intelligence des Ezwals découverte, la tentation de les exterminer est grande). Ajoutons à cela le transport de « spécimens » Ezwals en cage vers la Terre comme des indigènes conduits vers l’Exposition Universelle. Enfin, quand ces êtres refusent d’adopter des noms conformes aux conventions humaines, ceux-ci les marquent comme du bétail à l’aide de leur technologie. Et que dire de Jamieson qui, pour calmer les angoisses de sa femme à propos de leur fils en péril, lui conseille… d’aller faire les boutiques ! Bref, et même s’il en est partiellement conscient, puisqu’il le dit lui-même : dans leur comportement, Rulls et humains sont parfois difficiles à différencier, van Vogt justifie, même inconsciemment, certaines méthodes ou attitudes peu ragoutantes avec un naturel sidérant. Reste un ouvrage fort réussi sur certains plans, notamment sa peinture de fascinants aliens (comme dans La Faune de l’espace), mais qui ne sera sans doute pas, en 2020, à même de séduire tous les publics. APOPHIS (site web)

« La guerre contre le Rull » est l'un des plus remarquables romans de van Vogt. Il n'est pas inutile de signaler qu'il fut composé à partir de six nouvelles parues séparément, sans être initialement destinées à être publiées ensemble. Cependant, le remaniement que van Vogt leur a fait subir, en les réunissant, assure l'unité de l'œuvre à un point tel que ses composants apparaissent indissociables. Ainsi se trouve établie, une fois de plus, la maîtrise de l'écrivain américain. Mais cette maîtrise n'a pas seulement valeur d'habileté. Elle possède aussi une signification méthodologique. Ce que van Vogt tente et réussit dans chacune de ses œuvres, c'est une recherche de l'unité, l'homogénéisation d'un univers d'éléments épars. L'ordre s'établit tandis que ses héros avancent dans le désordre. Effort si naturel à van Vogt qu'il le poursuit même à l'intérieur d'une série d'œuvres, qui finissent par s'ordonner presque naturellement. « La faune de l'espace », à quoi « La guerre contre le Rull » s'apparente par certains côtés, en est un autre exemple frappant. Le parallélisme avec « La faune de l'espace » ne s'arrête pas là. En effet, ici aussi, van Vogt s'attache à peindre des créatures étrangères à notre faune, ainsi que des intelligences non humaines. L'Ezwal, pour citer le principal héros non humain du roman, est l'une des plus éblouissantes créatures du bestiaire fantastique. À un moindre degré, les Rulls, qui excellent dans l'art du camouflage au point de venir espionner l'homme au cœur même de son empire, le Ploïan invisible qui se nourrit d'électricité, et quelques autres monstres que Trevor Jamieson rencontre au cours de ses aventures, viennent accuser l'étonnante capacité de van Vogt à décrire l'improbable. Le problème de Trevor Jamieson, le héros, n'est pas si différent de celui de Grosvenor, le nexialiste de « La faune de l'espace ». Dans un univers en proie à un conflit démesuré : la guerre entre les humains et les Rulls, Jamieson détient une information qui peut changer le cours de l'Histoire. Cette information, il la doit uniquement à son aptitude à raisonner. Et son problème est de la faire partager aux autres humains qui, eux, ayant moins le contrôle de leur système nerveux, ont l'habitude de se laisser dicter leur conduite par leurs sentiments plutôt que par les faits. Jamieson sait que les Ezwals sont intelligents et télépathes ; pour les colons de la planète Carson, dont les Ezwals sont les premiers habitants, ce ne sont au contraire que des fauves extraordinairement féroces et dangereux. Parce que chacun de ces colons a perdu quelque parent sous la griffe d'un Ezwal, ils refusent d'envisager la possibilité que les actes des Ezwals soient consciemment motivés par le désir de chasser les humains, et son corollaire : la possibilité d'entamer des discussions avec eux et d'établir une alliance contre les Rulls. Le point de vue de Jamieson, se fondant sur des faits, ne peut que s'imposer, à la fois aux Ezwals et aux humains. Mais pour s'imposer, il devra vaincre le poids effrayant de siècles d'inertie mentale ou de millénaires d'instinct farouche. Comme Grosvenor aux savants, Jamieson devra apprendre la coopération à ces individualistes effrénés que sont les Ezwals. Comme Grosvenor aussi, il devra apprendre aux humains à évaluer correctement les faits, et à se débarrasser des préjugés anthropomorphistes qui les aveuglent. Comme Grosvenor, ou encore comme Gosseyn, Jamieson est un personnage charnière, un « nexialiste », un « globaliste » qui évolue dans un univers de spécialistes. Là où un spécialiste se trouve désarmé, Jamieson, parce qu'il croit à la continuité du réel, survit et réussit. Et parce qu'il a une exacte connaissance de ses capacités et de ses limites, il demeure fondamentalement optimiste au milieu des pires calamités. Son optimisme se fonde sur la simple constatation de la supériorité de l'intelligence sur la force brutale et sur la possibilité d'une entente, voire d'une coopération avec d'autres intelligences. Partant de ces principes, Jamieson vainc l'hostilité des Ezwals et des humains et finit même par établir la possibilité d'une négociation avec les Rulls, les pires ennemis que l'homme ait jamais rencontrés dans l'espace et contre lesquels il a dû soutenir une lutte défensive depuis plus d'un siècle, au moment où se déroulent les événements relatés dans le roman. Les Rulls appartiennent à un vaste empire totalitaire qui tente d'essaimer depuis sa galaxie en direction de la nôtre. Comme bien des humains, ils n'imaginent pas qu'ils puissent avoir des égaux ou des supérieurs dans l'univers. Ils ne peuvent donc être que les maîtres, quel que soit le prix que cela doive leur coûter. En cela, pour un homme comme Jamieson, ils sont aliénés, infantiles, malgré leur puissance colossale. Et le dernier grand problème de Jamieson affronté seul à un Rull solitaire, sur un monde hostile, va être de lui faire découvrir autrui, de lui faire remarquer l'existence d'une autre conscience organisée, celle d'un homme. Sur cette base, sinon l'entente, du moins le respect mutuel deviendra possible. La guerre contre le Rull, comme bien d'autres guerres, pourra prendre fin. Mais avant cela, van Vogt nous a montré quels adversaires subtils et impitoyables pouvaient être les Rulls. Jamieson manque une fois de tomber dans un de leurs pièges. Une autre fois, dans la partie peut-être la plus brillante du roman par la maîtrise dont elle témoigne dans l'exposition d'une situation et la progression d'une action, c'est le fils de Jamieson, Diddy, qui tombe entre les mains des Rulls. Et seule l'application des préceptes de Jamieson, et la coopération avec un Ezwal, lui permettra de sauver son fils. Ainsi chaque épisode des aventures de Jamieson marque une progression. Il commence par reconnaître l'intelligence et les capacités télépathiques des Ezwals ; démontre à un Ezwal la nécessité de coopérer avec lui pour assurer leur survie commune ; établit son point de vue auprès des habitants de Carson dans des circonstances dramatiques ; sauve un Ezwal, parvenu, sur la Terre même, à s'échapper, des militaires qui veulent l'abattre comme un fauve ; noue une alliance avec lui ; tire son fils des mains des Rulls grâce à cette alliance ; réussit à montrer quelle peut être l'utilité des Rulls dans le contact avec d'autres espèces intelligentes ; se concilie de la sorte un Ploïan qui lui permettra de triompher dans son ultime combat contre le Rull. Jamieson survit et réussit parce qu'il sait, au contraire des Ezwals, des Rulls et de la plupart des humains, qu'il ne peut ni réussir ni survivre seul, et qu'il sait en même temps qu'il ne peut et ne doit compter que sur lui-même. C'est, dans la grande manière de van Vogt, un personnage authentiquement adulte. Sa morale n'est pas fondée sur de vagues principes métaphysiques, mais sur la reconnaissance de la réalité. Son altruisme trouve son fondement dans la nécessité. Et c'est par la nécessité qu'il tente de susciter chez autrui l'esprit de coopération. J'ai insisté tout particulièrement dans cette analyse sur le personnage de Trevor Jamieson. Il y aurait beaucoup à dire sur les Ezwals, sur les Rulls, et sur la société en état de crise à laquelle appartient Jamieson. Et beaucoup aussi, une fois de plus, sur la richesse et la cohérence de l'univers van vogtien. « La guerre contre le Rull » est par ailleurs un remarquable roman d'aventures, en tant que tel passionnant à lire. Il s'agit d'une œuvre que tout amateur de science-fiction doit connaître et dans laquelle chacun trouvera ce qui lui convient : délassement ou matière à réflexion. L'adaptation en est intelligente et fidèle. Le respect dont B. R. Bruss a fait preuve envers le texte de l'écrivain américain devrait servir d'exemple à certains traducteurs. Gérard KLEIN

J'ai Lu poursuit son entreprise méthodique de réédition de l'œuvre de van Vogt, avec ces deux bons romans, parus le premier au « Rayon Fantastique » en 1961, le second au Fleuve Noir en 1963. Pour La guerre contre le Rull, c'est une nouvelle traduction intégrale due à Georges Gallet qui nous est offerte. Et à propos de J'ai Lu, avez-vous vu la campagne de publicité « personnalisée » lancée par cet éditeur pour sa série SF, avec messages signés du responsable de la sélection, Jacques Sadoul pour ne pas le nommer ? Ces textes, petits sommets de fatuité naïve et d'égomanie galopante, sont des morceaux d'anthologie à découper et à encadrer. Quand je pense qu'autrefois on accusait ce pauvre Klein d'être mégalomane ! Mais, a côté d'un cas pareil, c'est un vrai petit saint François d'Assise... (Allez, Sadoul, ne t'en fais pas : je parle de toi, c'est tout ce qui compte.) Serge BERTRAND

A mettre au bénéfice des initiatives de Jacques Sadoul, la réédition en collection de poche de La guerre contre le Rull de van Vogt, initialement publié au Fleuve Noir et jusqu'à présent inaccessible à tous ceux qui refusent le jeu ridicule des bouquinistes vendant leurs marchandises rares à des collectionneurs plus qu'aisés... Paru en 1959, ce texte supporte bien sa décennie et mérite qu'on s'y arrête un peu. Autant dire tout de suite que celui qui cherche quelques agréables heures de détente sera comblé par ce roman, space-opera tout à fait réussi que l'on a du mal à quitter en cours de lecture. Pour passer un bon moment, van Vogt fait très bien l'affaire... A condition pourtant de ne pas être trop maniaque et de se moquer des failles de l'intrigue et de sa composition trop hachée. Failles nombreuses : voyons quelques exemples et n'en parlons plus. Au début du livre, un Ezwal — monstre préhistorique intelligent d'une planète convoitée par les hommes — se donne pour mission de tuer le héros de l'histoire, Trevor Jamieson. L'animal, dans les épisodes de la jungle d'Eristan II, a maintes fois l'occasion de se débarrasser de l'humain minuscule et fragile. Il ne le fait pas, sous prétexte qu'un danger le menace et qu'il a besoin de l'aide de Jamieson pour s'en sortir. Or, ce danger n'est jamais précisé et l'auteur n'en reparle plus par la suite. Le début du roman tient donc à un fil ; c'est une convention à accepter : Jamieson ne doit pas être tué pour que l'histoire continue. Un autre exemple, à la fin du livre celui-là : le grand chef des Rulls vient spécialement sur le front et risque sa vie pour voir exactement ce que sont les hommes, parce qu'il avoue ne pas le savoir, pas plus que ses généraux... tandis que les espions Rulls sur la Terre emploient des ruses dignes d'un expert en psychologie humaine, et que les plus grands savants de ce peuple mettent au point des procédés pour « faire retomber le système nerveux de l'homme vers ses formes les plus primitives, ayant découvert le secret du désir de mort chez l'être humain » ! Les Rulls connaissent donc les couches les plus profondes de la personnalité humaine, et leur Chef Suprême ne sait pas ce qu'est un homme ! Comme cet épisode conclut le roman (les Terriens gagnent la guerre) et détermine sa fin heureuse, on voit que le sujet de La guerre contre le Rull est plutôt factice. Ce défaut est accentué par la construction même du roman, succession d'épisodes distincts sans grand rapport qui pourraient aisément être découpés en feuilletons indépendants. Cela vient, on le sait, de la méthode d'écriture de van Vogt (il rédige d'abord en 800 mots environ la scène essentielle de chaque chapitre) et explique le manque de souffle du roman. Van Vogt est concis et heurté plutôt que verbeux et fluvial. Accentué aussi parce que l'auteur réécrit, pour ses besoins du moment, des nouvelles antérieures. Ainsi, l'épisode de la planète Mira est un remake de la nouvelle publiée dans L'âge d'or de la SF 4e série (Fiction spécial 21) : La jungle de Mira, parue en 1949. On peut regretter d'ailleurs que ce n'ait pas été dit dans la présentation des textes de cette anthologie. Je vois en van Vogt un nouvelliste plutôt qu'un romancier : il a le souffle court. Mais ces défauts ne nous empêchent pas de « succomber » au côté mouvementé du roman, et ils n'ont pas grande importance à côté du magistral art descriptif de l'auteur. Parfaitement maître des tableaux successifs qu'il nous présente, il excelle, par exemple, dans les peintures animales — caractéristiques aussi de La faune de l'espace. Je pense ici au combat de l'Ezwal contre l'ours terrestre, à son réalisme et sa sauvagerie : « Avec lassitude, il (l'Ezwal) éventra encore. Cette fois, des masses entières d'organes vitaux furent complètement arrachées du corps de l'ours. Aucune fureur bestiale ne pouvait plus résister à une tellle dévastation. Dans une immense surprise stupide, l'ours s'effondra dans la neige. Enserrant toujours l'Ezwal, il vomit dans un râle une écume sanglante et mourut. » (p. 35). Nous sommes en plein dépaysement exotique à la Jack London. Le peu de souffle de van Vogt est épique ; mieux vaut, dans ce cas, la qualité que la quantité ! Tout cela fait de La guerre contre le Rull un excellent roman vivant et vécu. Pourtant, il ne faudrait pas que, pris par l'histoire, on en oublie le contexte politique et sociologique. Car la structure sociale que décrit La guerre contre le Rull et les motivations de cette structure ne sont guère pour nous réjouir... L'un des thèmes majeurs de la morale du roman pourrait être ce que j'appellerais le « fonctionnalisme », c'est-à-dire l'absolue et nécessaire utilité de toutes choses — une civilisation humaine ne voyant êtres et choses qu'en fonction de ce qu'elle peut en retirer. Les êtres vivants sont des pions aux mains des Terriens : ainsi, l'enfant de Jamieson, à un moment, joue un rôle déterminant dans la guerre contre le Rull. Mais ce n'est pas lui qui agit, plutôt l'idéologie de la société qui l'a façonné. Il obéit à la fois à un conditionnement qui dure depuis sa petite enfance (l'éducation se fait par le Franc Jeu, « ensemble robotique complexe » — ce n'est pas éducation qu'il faudrait dire, mais endoctrinement) et à la fois aux adultes qui dirigent tous ses actes contre le Rull. L'enfant, dans cette société, n'est qu'un moyen — une marionnette — aux mains des adultes, et tout ce qui fait de l'enfance un paradis privilégié est bafoué par les hommes. On peut lire : « Depuis cinq ans il avait été entraîné en vue d'un moment comme celui-là » (c'est-à-dire à tuer des Rulls) (p. 231), ce qui revient à dire que son éducation militaire a commencé à l'âge de quatre ans... puisque Dex a neuf ans au moment de l'histoire ! Voilà déjà un aboutissement logique de la société fonctionnelle décrite par van Vogt : l'enfant-machine, obéissant comme un robot à ses supérieurs adultes et à son subconscient violé par l'endoctrinement des hommes, et l'Enfant-Militaire qui, à neuf ans, reçoit pour mission d'abattre à coups de pistolet plusieurs Rulls ayant pris la forme d'enfants humains (on imagine sans peine les troubles psychiques qui lui viendront à cause de cet acte). Une société fonctionnelle, donc, qui ressemble plus à la fourmilière chinoise sans visage, uniquement tournée vers la guerre, qu'à Summerhill. Dans le premier cas, l'enfant est un objet utile ; dans le second, c'est un être à part entière que l'on respecte et dont on veut développer harmonieusement toutes les facultés créatrices. Dans le premier cas, il tue ; dans le second, il construit. Voilà de quoi choisir sans peine ! Les objets de cette société fonctionnelle ne sont pas seulement des hommes. Toutes les races extraterrestres rencontrées sont utilisées dans un but uniquement matériel. L'Ezwal est considéré comme une chose dont on va tirer profit contre les Rulls, car il a des dons télépathiques. On parle, à son propos, de « rôle utile ». Nous sommes en présence d'une société matérialiste, où l'être n'est qu'une chose, où les sentiments même sont réifiés. Petit détail significatif en passant : lorsque Mme Jamieson se fait du souci pour son enfant aux mains des Rulls, son mari a un éclair de génie : « Si tu sortais et que tu ailles faire un tour dans les magasins ? Comme cela tu penseras à autre chose pendant le reste de l'après-midi. Achète ce que tu voudras. (Il ne lui fixa pas de limite.) Pour toi. Et ne t'inquiète pas. » (p. 196) Dans cette société technocratique, la consommation est le bien suprême, la panacée. Cette même soif matérielle entraîne une nouvelle définition du vivant, par le concept de « service utile ». Cette vision matérialiste des êtres est très sensible à la fin du livre, lorsque l'auteur définit le Rull à l'aide d'un vocabulaire strictement technique : « Ce monde intérieur d'un système nerveux en quelque sorte désuni était comme une batterie déchargée, avec une vingtaine d'« instruments » organiques qui se déconnectaient un à un à mesure que le niveau d'énergie baissait. » (p. 279) Cet évident matérialisme pourrait bien être une transposition de la société américaine en pleine expansion, où le bien-être est déterminé par la possession toujours plus grande d'objets (terres, argent, actions boursières, esclaves). Van Vogt se fait chantre de cette civilisation où le spirituel est oublié, bref d'une société capitaliste. De là, une morale atroce dont l'auteur a pleinement conscience et qu'il tente de faire accepter comme modèle idéal. Au cours d'une conversation entre l'Ezwal et Jamieson, ce dernier se moque de l'animal parce qu'il n'a pas de nom propre, et il dit plus tard : « Car l'homme en conquérant l'espace découvrit des races dont les individus ne portaient pas de nom pour les identifier. De telles races ne pouvaient pas être civilisées » (p. 193). Ce qui revient à dire que, pour exister, tout doit être nommé ou étiqueté : la civilisation serait-elle un monde de robots où les individus sont fichés pour la vie et doivent jouer un rôle dans la farce sociale ? Il est permis d'en douter... Le capitalisme a toujours accordé beaucoup d'importance à l'idée de rôle (pour ce faire, il faut avoir un nom, mieux : un numéro, ça va venir si nous ne réagissons pas !), car il ne peut se perpétuer que de cette façon. Dernièrement, Gébé, dans L'an 01, a bien analysé ce fait : cessons de jouer notre rôle, échangeons nos noms chaque jour, refusons les étiquettes, et notre civilisation en sera bien ébranlée. C'est dire que le livre de van Vogt est d'actualité par les problèmes qu'il soulève (plus précisément, van Vogt ne soulève pas ces problèmes ; il n'a que des évidences... c'est au lecteur de se poser des questions !). Conséquences normales de cette structure sociale : un fascisme s'exprimant par exemple dans l'embrigadement forcé de la race Ezwal — on leur donne un nom en faisant passer un produit dans leur sang, c'est une vaccination comme une autre... Notons que ce fascisme s'en prend à une race qui n'est pas loin d'exprimer des idées franchement révolutionnaires : refus des machines et de la technique, refus du conformisme des étiquettes, au profit d'un anarchisme individualiste très stirnérien (p. 65). Cette optique contestataire repose sur la vie idyllique de leur planète d'origine, où ils appréciant le bonheur simple (mais essentiel) d'errer dans une nature vierge, d'avoir des contacts vrais avec leurs semblables, d'éviter guerre et pollutions. Le fonctionnalisme, thème majeur du livre, entraîne un autre leitmotiv, dont le titre du roman donne le ton : un militarisme à outrance. Car si l'homme est réduit à un rôle précis, il ne faut pas croire qu'il peut le choisir ! Ce serait trop beau ! Non, il n'a pas d'autre alternative que d'entrer dans la guerre. La civilisation vantée par van Vogt est avant tout militaire, au point que Jamieson peut dire des absurdités du style : « une race est civilisée dans la mesure où elle peut participer à la guerre ». Voilà donc l'idéal van vogtien de civilisation. Je me bats, donc je suis. Le rôle suprême, dans cette société, est celui du soldat ; les jeunes humains sont éduqués uniquement dans ce but : « Des années d'enseignement rendaient cette conduite automatique » (p. 206). Tout ce monde, famille, éducation, amour, est, je cite, « subordonné aux nécessités dévorantes de la guerre » (p. 160). Cette situation repose évidemment sur une réalité historique : l'époque troublée pendant laquelle van Vogt écrivait son livre. Jean Gattégno, dans La science-fiction « Que Sais-je ? » n° 1426, (voir critique dans notre n° 219), analyse bien le fait : « L'approche de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'abord la montée des fascismes, coïncide avec un changement de perspectives, qui est aussi un retour en arrière. Les mondes étrangers deviennent radicalement « autres » et inquiétants par leur altérité même. L'analyse politique et sociologique reprend le dessus, tandis que s'atténue le goût du pittoresque pour lui-même. (...) Les grands romans de van Vogt, en particulier, sont parmi ceux qui soulignent le mieux l'importance décisive des guerres ou des poursuites lancées contre telle ou telle race. » (p. 77) Au moment où la force de dissuasion est encore un leitmotiv gouvernemental on voit que La guerre contre le Rull ne peut manquer de nous intéresser. La situation, en dix ans, n'a guère changé ; tout au plus a-t-elle empiré. Le roman de van Vogt n'est plus de la science-fiction, mais bien plutôt une politique-fiction où nous retrouvons la mentalité de nos dirigeants et toutes ses séquelles : mort de la créativité, société bloquée, utilitarisme, endoctrinement,, espionnite, guerre froide, etc. Mais ce n'est pas tout. Derrière l'aventure de Jamieson, se profile une ombre encore moins sympathique : l'idéal de colonisation. Ce n'est pas assez de se défendre, il faut conquérir. Car ce roman permet à van Vogt (et à travers lui à la bonne conscience américaine) d'exprimer ses objectifs de conquistador. Dès le troisième chapitre, nous avons droit à un petit cours de science politique : « Si toutes les tentatives échouent, nous décidons du moyen le moins sanglant de prendre la place de leur gouvernement, et lorsque cela est accompli, nous entreprenons de réviser avec soin leur culture (sic !) pour n'en retirer que les éléments, généralement plus ou moins paranoïaques, qui s'opposent à une coopération avec d'autres races. » (p. 35) Sous des arguments bien machiavéliques (serait-il paranoïaque de défendre un pays menacé par des colons ?), nous avons là le schéma type de colonisation (pardon, de « coopération « !) : on s'approprie des domaines étrangers en révisant leur culture (une forme de censure politique). C'est ce qu'ont fait les Espagnols quand ils ont débarqué aux Amériques chez les Incas, Aztèques et compagnie ; ce qu'ont fait aussi les barons du nord aux hérétiques de Montségur... Réviser dans ces cas-là est toujours synonyme d'éliminer. Schéma classique aussi que de dire : on colonise pour vous défendre contre certains dangers (ici, le prétexte est tout trouvé : les Rulls). Cette colonisation s'exprime dans le livre en des rapports de force particulièrement répugnants et racistes : voyez l'évidente supériorité de Jamieson face à l'Ezwal qui ne sait pas se servir des machines (p. 62). La colonisation est inséparable d'une domination culturelle. Les Blancs sont plus forts que les sauvages, les Terriens plus forts que les extraterrestres, Paris l'emporte de loin sur les culs-terreux occitans, etc. Dans cette optique de justification de la colonisation (là est le vrai sujet du roman, il faut le dire), van Vogt utilise des moyens franchement hypocrites. Pour qu'on apprécie mieux une invasion en douceur (« moyens les moins sanglants »), van Vogt choisit des exemples-limites de ce que pourrait être une colonisation vraiment sauvage : les Rulls. Eux, ils colonisent par le vide : « Là-bas vivaient des créatures étrangères qui avaient été engendrées par la Nature avant que l'ultime système nerveux fût parachevé. Tous ces êtres devaient être exterminés parce qu'ils étaient maintenant inutiles... » (p. 270). Les hommes sont plus humains, n'est-ce pas ! Alors ils ont le beau rôle : puisqu'on n'emploie pas de méthodes hitlériennes (ce qui reste encore à prouver !), on peut y aller, on a l'humanisme de notre côté. Cette justification me semble particulièrement répugnante. C'est van Vogt lisant Montaigne aux bons sauvages et en profitant pour se faire élire chef de village... Car tout cela se fait dans une incroyable atmosphère de bonne conscience, de certitude d'être dans le bon droit. Jamieson (et par là l'auteur lui-même) n'a aucun problème d'éthique, C'est le chevalier blanc contre la crasse sauvage, le sauveur intègre des peuples oubliés par le progrès (actuellement, en Amazonie, de nombreux Jamieson parcourent les forêts). Lorsque tout cela est bien enfoncé dans notre crâne, l'auteur peut jouer cartes sur table et décrire les rapports Terriens/extraterrestres : ce sont, sans ambiguïté aucune, des rapports de maître à esclave. Il suffit de se reporter à l'épisode du contact entre Jamieson et le Ploian : ce dernier est d'abord capturé et emmené hors de son environnement naturel au risque de sa vie ; on lui donne à manger une fois, mais avant le second repas on le menace : « Il n'aura plus de nourriture Jusqu'à ce qu'il consente à utiliser cet appareil de communication. » (p. 251). Enfin, on lui donne des ordres : « Si tu tiens à revoir ta planète natale, tu devras toujours faire ce que je te dis. » (p. 253). Voilà qui est clair ; il n'y a d'issue pour les races colonisées que dans l'obéissance totale. Nous sommes bien loin d'une coopération réciproque et d'une égalité des droits... Le dernier point intéressant de ce livre très important pour bien connaître le fond de la pensée de van Vogt, c'est une autre forme de colonisation encore plus grave : celle de la Nature. Par brèves notations successives (et non pas en donnant une vision globale, qui nous choquerait sans doute davantage), l'auteur décrit une société vraiment triste, complètement coupée du milieu naturel. Le plus drôle de l'histoire, c'est que van Vogt au tout début du livre fait faire à l'Ezwal une critique très vraie du monde humain. Il réfutera évidemment cette critique en consacrant à ses idées tout le reste du temps et de l'intrigue (composition parfaitement dialectique !). Mais lorsqu'on ne peut légitimement accepter les idées réactionnaires de l'auteur, il est naturel qu'on soit sensible aux propos de l'Ezwal, et qu'on l'approuve. « L'adaptation à un environnement difficile (...) est l'objectif logique de l'être supérieur. Les êtres humains ont créé ce qu'ils appellent une civilisation, qui est en fait une barrière matérielle entre eux et leur environnement. Cette barrière est si complexe et si peu maniable que son simple entretien occupe l'existence entière de la race. Individuellement, l'homme est un esclave frivole, sans s'en douter, qui passe sa vie dans une soumission totale à l'artificialité et meurt misérablement de quelque faiblesse de son corps ravagé de maladies. » (p. 11). Tout le mal actuel vient en effet de ce que l'homme n'est plus en accord avec le monde mais en constante lutta avec lui. Il ne s'y adapte pas mais tente de l'adapter à lui. Je vous renvoie à une interview d'Edgar Morin, donnée au Nouvel Observateur spécial écologie (juin-juillet 1972) : « C'est toute l'idéologie occidentale depuis Descartes, qui faisait l'homme sujet dans un monde d'objets, qu'il faut renverser. C'est l'idéologie de l'homme unité insulaire, monade close dans l'univers. (...) Le capitalisme et le marxisme ont continué à exalter « la victoire de l'homme sur la nature », comme si c'était l'exploit le plus épique que d'écrabouiller la nature. Cette idéologie des Cortès et des Pizarre de l'écosystème conduit en fait au suicide : la nature vaincue, c'est l'autodestruction de l'homme. (...) L'homme doit se considérer comme le berger des (...) êtres vivants — et non comme le Gengis Khan de la banlieue solaire. » Longue citation pour montrer que l'Ezwal a une juste vision critique moderne et n'est pas bien loin de l'an 01. Les hommes, au contraire, saccagent les planètes annexées ; voyez ce qu'ils font sur Mira : utilisation massive d'insecticides très puissants, nivellement de la forêt à coups de bulldozers, crêtes débarrassées de la plus grande partie de leur végétation. Exactement comme les Américains au Vietnam. Voyez aussi le monde que nous propose van Vogt, un monde où règne la machine — ceux qui ne le croient pas sont tarés, c'est ce que dit Jamieson de l'Ezwal refusant la technologie « Les Ezwals adultes étaient émotionnellement figés dans un comportement qui avait probablement mis des millions d'années à se fixer. Ils étaient ainsi pris dans un piège dont ils ne pourraient s'échapper sans aide. » (p. 64). Voilà qui fera plaisir aux O.S. et aux mineurs : c'est leur machine et elle seule qui en fait des êtres civilisés. A ce propos, il faut insister sur l'épisode de la Ville du Vaisseau (construction d'un gigantesque vaisseau spatial de guerre). Van Vogt prend plaisir, c'est très net, à nous promener dans un univers technologique total, seul horizon des habitants de cette Ville destinés à embarquer sur le Vaisseau. Nous côtoyons (avec horreur !) les centrales nucléaires colossales, les immenses boucliers de métaux, les rues en fer, les forces et les énergies « d'une suprême violence », etc. Et tout cela est accepté avec enthousiasme par van Vogt : « Sur ses quelque trois kilomètres de long se trouvaient concentrés des siècles de génie de la construction mécanique, une telle somme de connaissances spécialisées, de détails techniques, que les personnalités qui venaient le visiter contemplaient, abasourdis, les milliers et les milliers de mètres carrés de machines, de cadrans et instruments de chaque étage, et les éblouissantes rampes lumineuses déjà installées le long des murs des étages inférieurs. » (p. 222). L'absurdité va tellement loin chez van Vogt qu'il utilise des modes poétiques pour vanter l'univers de métal : la poésie de la nature devient poésie de la machine ; on ne peint plus les levers de soleil sur le Kilimandjaro, mais ses reflets sur les parois du Vaisseau... (p. 233). Un peu plus loin (p. 234), van Vogt parle d'« orgueil exalté ». C'est difficile de ne pas s'exciter devant de telles balivernes. Notons d'ailleurs que l'auteur aime particulièrement asservir les hommes à des vaisseaux géants : comme dans Pour une autre terre (Marabout), des hommes dépendront toute leur vie d'un vaisseau. L'homme appendice de la Machine, c'est l'aboutissement logique d'une somme d'idées réactionnaires et d'aberrations. La pollution, de même, est si bien acceptée par van Vogt qu'il fait ici du « bruit » l'élément éternel de la vie humaine (« Durant toutes ces années, le bruit avait été là dans sa chambre, avec le Franc Jeu, et dans la salle de séjour, qu'il essayât de parler ou fût silencieux, et dans la salle à manger, imprimant une sorte de rythme aux bruits que Papa, Maman et lui-même faisaient en mangeant. (...) La nuit, le bruit se glissait dans son lit, avec lui, et même quand il dormait de son plus profond sommeil, il pouvait le sentir résonner dans sa tête. Oui, c'était une chose familière... » (pp. 197-198). Mieux, il le fait entrer dans le processus normal de réduction des enfants : à la maturité, c'est un rite de partir à la découverte du « bruit », pour montrer que l'enfant devient un petit homme ! Acceptation totale d'une pollution entraînant à longue échéance la folie ou la mort. (Mais peut-être van Vogt habite-t-il un petit cottage campagnard ? Demandons en ce cas aux gens qui vivent près des aéroports ce qu'ils en pensent...) Je crois qu'à la limite il n'est pas trop gros de se demander si van Vogt n'est pas fou. Remarquez qu'il y a encore des quidams pour dire que l'énergie atomique n'est pas dangereuse, alors... ! Voilà ce que cache ce très agréable roman d'aventures. Vous pouvez le lire et y prendre autant de plaisir que moi — mais il faut rester conscient du danger que représente cette sorte de SF en livre de poche : à forte dose (et van Vogt n'est pas le seul de son espèce), elle habitue le lecteur à la technologie galopante, elle tente de le persuader de la sécurité qu'il trouvera à se reposer sur elle. Bref, cette SF est empoisonnée, elle fait partie des médias au service du capitalisme ; c'est un excellent moyen d'intoxication. Prenez garde de ne pas vous endormir. Pour cela, regardez autour de vous les quotidiennes catastrophes écologiques. Ce sera un bon contrepoison (ce n'est pas la SF qui permet d'oublier le monde qui nous entoure, mais le monde quotidien qui nous défend du charme hypnotique de la SF : beau paradoxe)... jusqu'au jour où vous aurez envie de vivre vous aussi sur la planète des Ezwals. Si ces lignes ont servi à quelque chose, finalement van Vogt aura, malgré lui, aidé à la compréhension de l'an 01. C'est la meilleure blague à lui faire ! Bernard BLANC (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |