|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

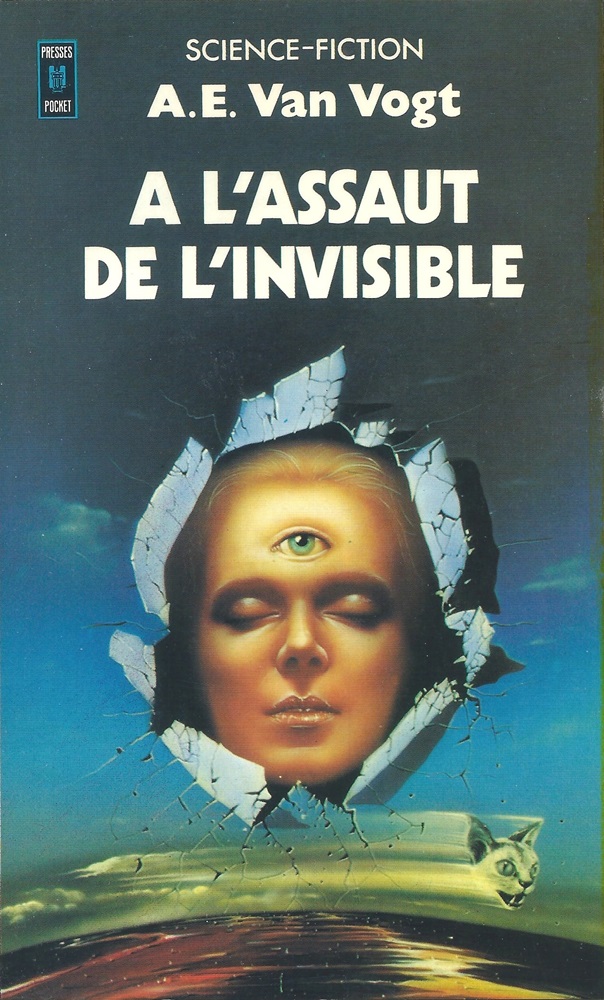

A l'assaut de l'invisible

Alfred Elton VAN VOGT Titre original : The Chronicler (magazine) / Siege of the Unseen / The Three Eyes of Evil (volume), 1946 Première parution : Astounding Science Fiction, octobre et novembre 1946 ISFDB Traduction de Alain DORÉMIEUX Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5005 n° 5005  Dépôt légal : 2ème trimestre 1977, Achevé d'imprimer : 17 juillet 1981 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : 2-266-00350-X Format : 10,7 x 17,7 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

Sous le titre L'Assaut de l'invisible HACHETTE / GALLIMARD, 1963 Sous le titre A l'assaut de l'invisible POCKET, 1977, 1990, 1990

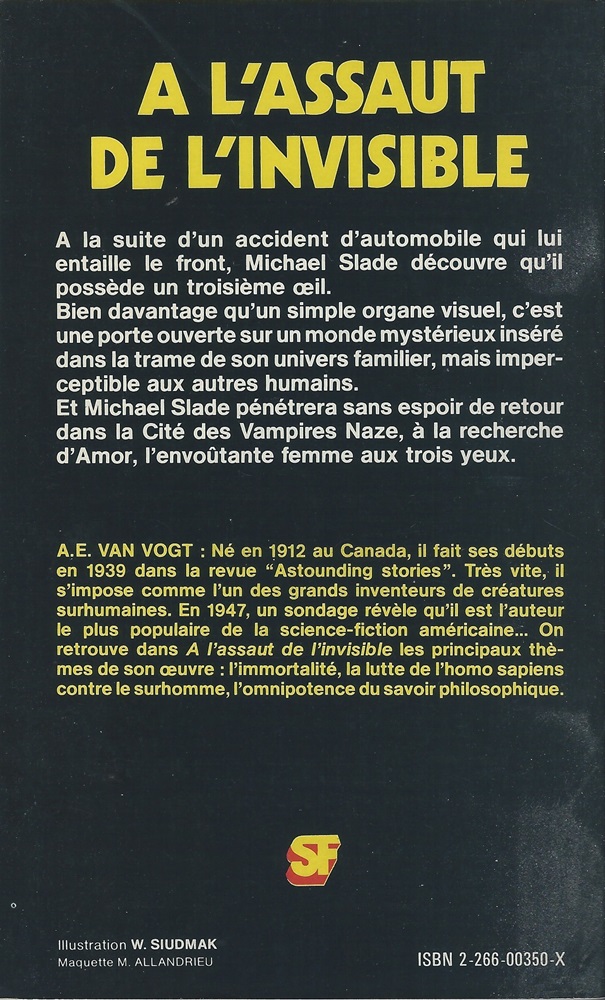

Quatrième de couverture

A la suite d'un accident d'automobile qui lui entaille le front, Michael Slade découvre qu'il possède un troisième œil.

Bien davantage qu'un simple organe visuel, c'est une porte ouverte sur un monde mystérieux inséré dans la trame de son univers familier, mais imperceptible aux autres humains.

Et Michael Slade pénétrera sans espoir de retour dans la Cité des Vampires Naze, à la recherche d'Amor, l'envoûtante femme aux trois yeux.

A.E. VAN VOGT : Né en 1912 au Canada, il fait ses débuts en 1939 dans la revue "Astounding stories". Très vite il s'impose comme l'un des grands inventeurs de créatures surhumaines. En 1947, un sondage révèle qu'il est l'auteur le plus populaire de la science-fiction américaine... On retrouve dans A l'assaut de l'invisible les principaux thèmes de son œuvre : l'immortalité, la lutte de l'homo sapiens contre le surhomme, l'omnipotence du savoir philosophique.

Critiques des autres éditions ou de la série

Voici le dixième roman de Van Vogt traduit en français : score qui fait de cet auteur le champion toutes catégories de la science-fiction anglo-saxonne, avant Heinlein (9 traductions), Bradbury et Williamson (7 chacun). Faut-il le dire ? Nous croyons que c'est là une première place largement méritée, et que la faveur du public consacre en Van Vogt un talent exceptionnel. Entre autres particularités. L'assaut de l'invisible offre celle d'être le plus mince volume jamais publié par le Rayon Fantastique. Il s'agit en fait d'une longue novelette parue naguère dans deux numéros consécutifs d'Astounding et qui n'a fait l'objet d'aucune révision pour la publication en volume. Certains amateurs en ont conclu que ce choix ne s'imposait pas, et qu'il aurait mieux valu traduire eu priorité les nombreux romans du maître qui attendent encore le bon vouloir des éditeurs français. Je ne suis pas de cet avis, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Dans l'œuvre de Van Vogt, on peut grosso modo distinguer trois types d'inspiration. Partout elles coexistent et s'enchevêtrent, mais chaque roman révèle une dominante : tantôt ce sont les rapports de l'homme et de la cité (À la poursuite des Slans, Les armureries d'Isher, La Cité du Grand Juge), tantôt les aventures poético-morales d'un raisonneur dans un univers de conte de fées (La faune de l'espace, La guerre contre le Rull), tantôt enfin la quête d'un héros métaphysique à la recherche de lui-même ou du monde (le cycle des Non-A, Créateur d'univers, Le livre de Ptath). C'est à cette dernière série, la plus excitante sinon la plus achevée littérairement, qu'appartient L'assaut de l'invisible. Comme Le Monde des non-A, ce roman a une histoire, et il faut d'abord la raconter. Van Vogt était en pleine crise d'inquiétude philosophique : il venait de rompre avec Korzybski, et n'avait pas encore trouvé dans la dianétique la paix et la consolation. C'est alors qu'il se convertit pour un temps à la méthode Bates. Il est bon de savoir que le docteur Bates est un ophtalmologiste, et que sa méthode vise à la correction des déformations oculaires par une gymnastique appropriée. Van Vogt étant myope à se cogner partout, on conçoit qu'il se soit intéressé à cette thérapeutique. Mais, dira-t-on, que vient faire la philosophie là-dedans ? La réponse est d'abord dans la méthode elle-même. La vision correcte est liée à la sphéricité du globe oculaire, qui elle-même dépend de son assise musculaire. Le docteur Bates en déduit que l'homme qui voit mal est un homme dont les muscles oculaires manquent d'entraînement, c'est-à-dire un homme qui a renoncé à regarder. Corollaire n° 1 : exercez vos yeux régulièrement, et la myopie disparaîtra. Corollaire n° 2 : cherchons pourquoi vous avez renoncé à regarder. Ce qu'il faut guérir, c'est le système nerveux et le cerveau ; alors, vous ne pourrez plus jamais devenir myope. On voit poindre ici la santé mentale et tous les thèmes centraux du Monde des non-A. Laissons aux spécialistes le soin de discuter du bien-fondé de la théorie de Bates. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'elle a inspiré à Van Vogt. Jamais peut-être une technique aussi limitée en apparence dans son objet n'a donné lieu à d'aussi vastes dépassements métaphysiques. C'est que le thème de l'œil, qui est au centre du roman, se prête volontiers aux extrapolations philosophiques. La vision est le symbole de la connaissance ; le terme de l'itinéraire proposé par Van Vogt, c'est que « l'univers sera à portée de votre main » (p. 100). Il s'agit donc d'un itinéraire essentiel, et Van Vogt ne cesse de le souligner dans un scénario qui est peut-être le plus ouvertement allégorique qu'il ait jamais conçu. À la suite d'un accident, Michael Slade découvre qu'il possède un troisième œil au milieu du front ; longuement entraîné, cet œil devient apte à la vision correcte et se révèle alors capable de transporter son possesseur dans un univers parallèle où l'attend une série d'épreuves symboliques, jusqu'à ce qu'il finisse par en pénétrer le secret avec l'aide de multiples intercesseurs, généralement des animaux et des femmes dotés de pouvoirs magiques. Au thème de l'éducation de l'œil et du système nerveux, se superpose donc celui de l'accession du héros à un univers où les apparences s'évanouissent et démasquent la réalité, représentée par ce nouvel univers. Cette réalité à son tour possède sa propre signification (la lutte entre deux êtres immortels, l'un démocrate, l'autre totalitaire, pour contrôler l'avenir de l'humanité) et sa description fourmille de belles idées comme celle, par exemple, des hommes-vampires et de leur vie larvaire. Pourtant le thème central est bien celui de la vision, et il est si souvent évoqué qu'il prend très vite un caractère plus ou moins hallucinatoire et obsessionnel. Van Vogt s'est si bien pénétré de son sujet que son roman rassemble une des plus belles collections de termes relatifs à la perception qu'on puisse trouver dans la littérature. Qu'on en juge : « Slade eut des visions fugitives révélant chaque fois un animal qui l'observait. Il y eut une petite bête sombre et agile, si vive qu'il ne pouvait capter d'elle que l'image trouble d'une silhouette mobile. Un animal au corps long et tacheté, trop mince pour être musculeux, et à l'allure canine, qui s'éloignait en trottant dans les buissons après l'avoir regardé de côté d'un air dédaigneux. Une bête pareille à un cheval qui le scruta curieusement l'espace de quelques secondes, avant de s'en aller au galop en renâclant… » (p. 103 ; c'est moi qui souligne). On pourrait multiplier les exemples. Peut-être est-il plus intéressant de noter que cette ambiance est intimement liée à la personnalité de Van Vogt, la plus purement visionnaire qui soit peut-être dans la littérature de science-fiction. Ses états d'âme préférés sont la rêverie, l'engourdissement précurseur du sommeil, la relaxation, l'évocation de paysages de rêves. On comprend qu'il en arrive à décrire l'activité comme un comportement névrotique, et qu'il recherche l'absolu dans le repos : « Une vision parfaite n'est possible que si l'esprit est relaxé » (p. 91). C'est dans cette sorte d'état de grâce, commun à l'auteur et à ses personnages, que naissent les images van vogtiennes caractéristiques, à mi-chemin du sens et du non-sens : « C'était une sorte de litanie absurde avec un fond de raison » (p. 15). « L'incapacité où il se trouvait d'interpréter ce qu'il voyait le mettait vaguement mal à l'aise » (P. 29). Dans ces conditions, le problème du livre, comme celui de tous les grands romans de Van Vogt, est de triompher du non-sens : problème remarquablement évoqué par le titre, Siege of the unseen, dont la traduction française est regrettablement ambiguë (il aurait mieux valu dire À l'assaut de l'invisible, ce qui n'aurait pas prêté à confusion). Comme dans Le monde des non-A, la victoire est finalement assurée par le contrôle du système nerveux, dont l'importance témoigne du statut privilégié de l'homme dans les récits van vogtiens : « Ce dont l'esprit refuse le sens, les sens l'ignorent… Seul compte l'esprit » (p. 110). C'est là sans doute que réside la supériorité de Van Vogt, qui est un des rares écrivains de SF à avoir su conserver l'équilibre entre une veine cérébrale et une veine poétique : chez lui le goût des visions impalpables n'exclut pas le désir de résoudre les problèmes, et le comble du rêve est en même temps le triomphe de la volonté. La traduction d'Alain Dorémieux est fort bien écrite, et on ne peut lui reprocher qu'une chose un excès de beau langage qui n'est pas tout à fait conforme à l'inspiration propre de l'auteur (on trouve jusqu'à des alexandrins : « Partout régnait le vert d'un perpétuel été », p. 90 !). Jacques GOIMARD Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jacques Goimard & Claude Aziza : Encyclopédie de poche de la SF (liste parue en 1986) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |