|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Grandiose avenir

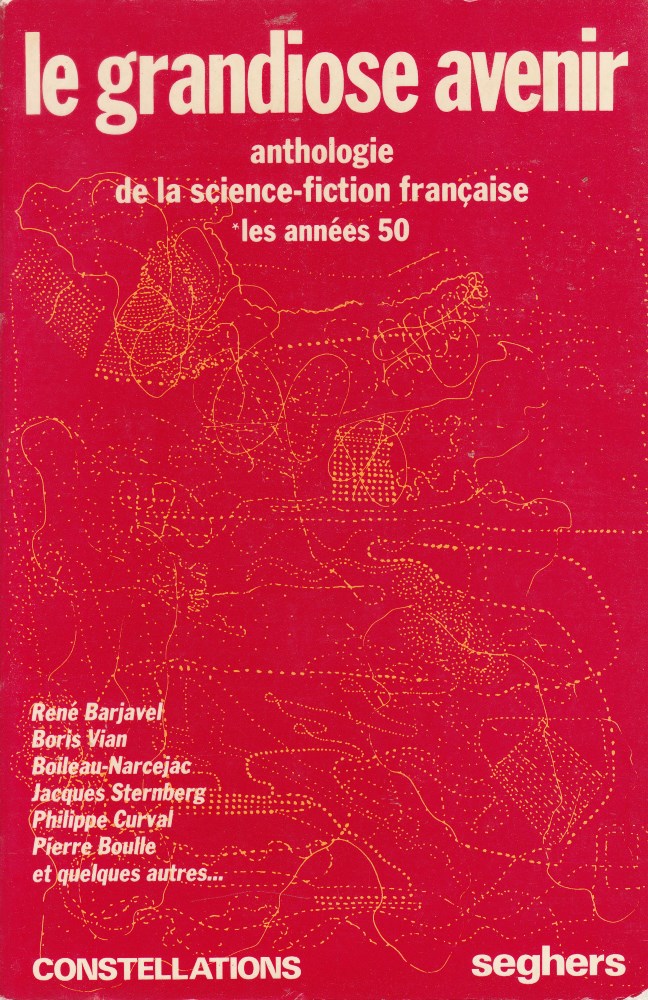

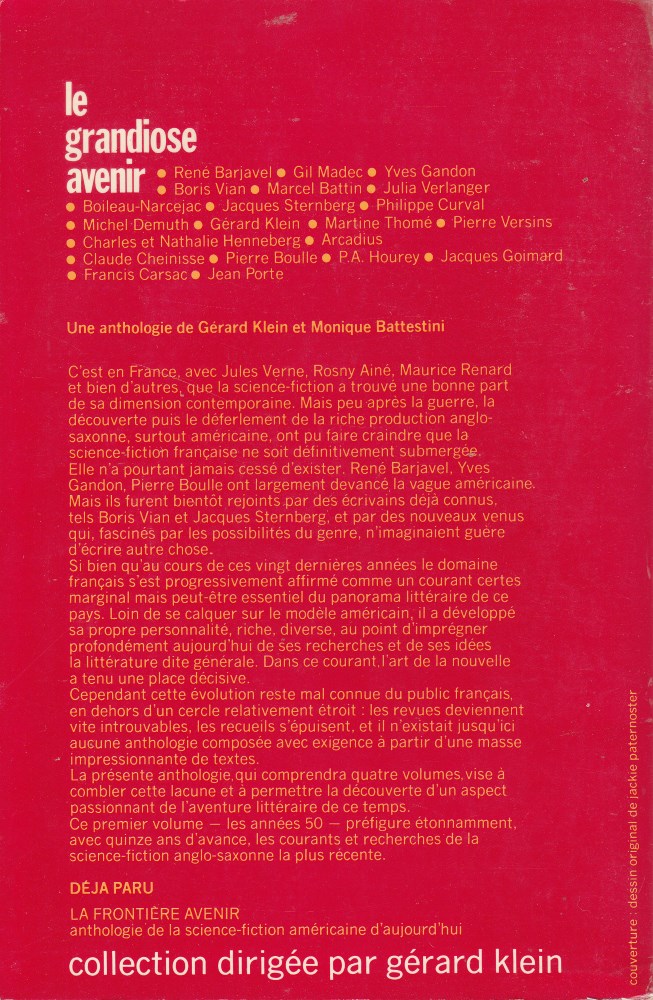

ANTHOLOGIE Textes réunis par Monique BATTESTINI & Gérard KLEIN Illustration de Jackie PATERNOSTER SEGHERS , coll. Constellations  n° (2) n° (2)  Dépôt légal : 3ème trimestre 1975, Achevé d'imprimer : 15 septembre 1975 Première édition Anthologie, 306 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 15,5 x 23,6 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

Quatrième de couverture

C'est en France, avec Jules Verne, Rosny Ainé, Maurice Renard et bien d'autres que la science-fiction a trouvé une bonne part de sa dimension contemporaine. Mais peu après la guerre, la découverte puis le déferlement de la riche production anglo-saxonne, surtout américaine, ont pu faire craindre que la science-fiction française ne soit définitivement submergée. Elle n'a pourtant jamais cessé d'exister. René Barjavel, Yves Gandon, Pierre Boulle ont largement devancé la vague américaine. Mais ils furent bientôt rejoints par des écrivains déjà connus, tels Boris Vian et Jacques Sternberg, et par des nouveaux venus qui, fascinés par les possibilités du genre, n'imaginaient guère d'écrire autre chose.

Si bien qu'au cours de ces vingt dernières années le domaine français s'est progressivement affirmé comme un courant certes marginal mais peut-être essentiel du panorama littéraire de ce pays. Loin de se calquer sur le modèle américain, il a développé sa propre personnalité, riche, diverse, au point d'imprégner profondément aujourd'hui de ses recherches et de ses idées la littérature dite générale. Dans ce courant l'art de la nouvelle a tenu une place décisive.

Cependant cette évolution reste mal connue du public français, en dehors d'un cercle relativement étroit : les revues deviennent vite introuvables, les recueils s'épuisent, et il n'existait jusqu'ici aucune anthologie composée avec exigence à partir d'une masse impressionnante de textes.

La présente anthologie qui comprendra quatre volumes, vise à combler cette lacune et à permettre la découverte d'un aspect passionnant de l'aventure littéraire de ce temps.

Ce premier volume — les années 50 — préfigure étonnamment, avec quinze ans d'avance, les courants et recherches de la science-fiction anglo-saxonne la plus récente.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Monique BATTESTINI, Préface, pages 7 à 23, préface 2 - René BARJAVEL, Béni soit l'atome, pages 25 à 37, nouvelle 3 - Gil MADEC, Le Contretype, pages 39 à 52, nouvelle 4 - Yves GANDON, Vie et métamorphose de Peter Finch, pages 53 à 77, nouvelle 5 - Boris VIAN, Le Danger des classiques, pages 79 à 88, nouvelle 6 - Marcel BATTIN, Mission à Versailles, pages 89 à 94, nouvelle 7 - Julia VERLANGER, Les Bulles, pages 95 à 109, nouvelle 8 - BOILEAU-NARCEJAC, Le Retour, pages 111 à 119, nouvelle 9 - Jacques STERNBERG, La Persévérence vient à bout de tout, pages 121 à 127, nouvelle 10 - Philippe CURVAL, Un rêve de pierre, pages 129 à 141, nouvelle 11 - Michel DEMUTH, Le Retour de Yerkov, pages 143 à 156, nouvelle 12 - Gérard KLEIN, Les Voix de l'espace, pages 157 à 170, nouvelle 13 - Martine THOMÉ, Ceux d'Argos, pages 171 à 185, nouvelle 14 - Charles HENNEBERG & Nathalie HENNEBERG, Au pilote aveugle, pages 187 à 202, nouvelle 15 - ARCADIUS, Les Naufrageurs, pages 203 à 220, nouvelle 16 - Claude-François CHEINISSE, Le Suicide, pages 221 à 227, nouvelle 17 - Pierre BOULLE, Une nuit interminable, pages 229 à 254, nouvelle 18 - P.A. HOUREY, L'Intrus, pages 255 à 267, nouvelle 19 - Jacques GOIMARD, Qu'est-ce qui se passe après la mort ?, pages 269 à 283, nouvelle 20 - Francis CARSAC, Premier empire, pages 285 à 295, nouvelle 21 - Jean PORTE, Le Grandiose avenir, pages 297 à 303, nouvelle

Critiques

Avec Le grandiose avenir, la collection « Constellations » dirigée chez Seghers par Gérard Klein amorce sa rétrospective de la S F française qui comprendra 4 volumes, Le premier étant consacré aux années 50, le quatrième (années 80) devant paraître en février 1991. C'est un travail qui devait être entrepris, et ce travail, je n'en doute pas, a été un rude boulot de compilation à travers dix ans de « Fiction » et moitié autant de « Satellite ». Le résultat est un gros volume de 300 pages grand format, qui regroupe 20 nouvelles précédées d'importantes notices biobibliographiques en général signées G. K. (sauf celle réservée à Gérard Klein, très satisfaite et qui, malicieusement, reste anonyme) et lestées d'une préface d'une vingtaine de pages due à Monique Battestini, universitaire et fan (ou fane ?), le tout emballé dans une couverture rouge où peut se distinguer vaguement un dessin pointilliste de Jacky Paternoster — le même qui ornait déjà La frontière avenir. L'édition de SF, pour ce qui est de la présentation... mais enfin, passons. Avant de parler d'un tel ouvrage, qui se veut une somme, mais aussi un reflet synthétique, il est bon de faire un retour sur ce qu'il présente, ou tente de présenter. Si la SF française des années 50 est importante, c'est bien sûr, d'abord, parce qu'elle fut un départ et que de ce départ nous sommes tous issus (auteurs de l'époque encore en activité, comme auteurs des années 60 et 70). Avant 1950, il n'y avait pas de SF française (comme il y eut une SF américaine dès 1926), il y avait seulement des auteurs qui, périodiquement ou systématiquement, abordaient la SF. La science-fiction française des années 50 est une créature hybride formée d'une tête gauloise (tradition poétique — populiste) et d'un corps à l'américaine (aventures et action). Les traductions américaines ayant déferlé dès 1951, la tête en est venue à se réduire de plus en plus au profit d'un corps boursouflé de mauvaise graisse d'importation : à la fin des années 50 et pendant la majeure partie des années 60, notre SF est complètement soumise au modèle américain. Deux rectificatifs : cette constatation n'est qu'une généralité qui ne doit pas faire oublier les individualités (Sternberg, Topor, Barjavel, Dorémieux et la plupart des femmes) ; cette généralité de génocide culturel n'est pas forcément infamante : la SF américaine, en même temps qu'une idéologie condamnable (généralité là encore...), apportait sa prodigieuse imagination thématique, et l'élargissement au domaine de l'univers d'un genre que les Français réduisaient souvent aux frontières de la sous — préfecture. Il faut attendre les années 70 pour que la SF française dans son ensemble utilise le « futur » : « comme moyen de réflexion sur le présent dont elle témoigne des possibilités, des craintes et des désirs » (Battestini, p. 18) : encore faudrait-il ajouter, Monique, que cette utilisation est enfin consciente, alors qu'elle a été de tous temps, mais seulement à l'état de rejet idéologique brut. Ce « retour à la Terre » peut naturellement être porté au crédit de Mai 68 (qui, s'il n'a pas fait bouger la société française a au moins changé, chez certains, une manière de penser le monde, donc de l'exprimer), mais aussi, par rebond, à l'arrivée en France de la nouvelle vague américaine, elle-même issue des crises de la fin du kennedysme : jusque dans nos révoltes, nous sommes des demi-colonisés... Pour en revenir aux années 50, la SF française se trouve donc en état de lutte intestine, qui manifeste, à travers chaque texte ou presque, à travers chaque auteur ou presque, cet affrontement dialectique entre l'esprit de sous-préfecture et les tentations cosmiques. Alors que d'un côté (cour ?) un Topor, un Sternberg s'expriment par l'humour absurde, un Barjavel par la poésie populiste, un Dorémieux par l'insolite quotidien, de l'autre (jardin...) un Carsac, un Arcadius, un Claude Veillot, un Demuth pourraient sans mal passer pour Américains. Au centre (mais ce centrisme-là est peu politique), un Klein tempère l'admiration des maîtres Bardbury, puis Van Vogt, puis Dick) par une volonté intellectuelle d'airain, un Curval y échappe par une superbe stylistique héritée du surréalisme. Plus inclassables encore, le couple Henneberg slavise et gothise, le lieutenant Kijé fascise, et Wul (pas américain d'influence, quoi qu'on ait pu en dire — d'ailleurs il en lit peu) réinvente tout seul, dans la filiation de Science et Voyages, la poésie épique... Ensuite il y aura Daniel Drode, autre solitaire magnifique, qui brise tout seul l'écriture et le récit. Chose étrange : ces deux-là se sont tus, les plus indispensables, alors que d'autres... Mais encore une fois, passons. Cette lutte d'influence, cet étouffement progressif, transparaissent, plus encore que dans des nouvelles éparses, dans la collection « Anticipation » du Fleuve Noir qui, à ses débuts, œuvrait dans la filiation (Richard-Bessière avec la série des Conquérants de l'univers qui s'inspire, pour ne pas dire plus, des Aventuriers du ciel de Nizerolles ; Jean-Gaston Vandel, progressiste, humaniste, spiritualiste, qui se tait en 1956), pour ensuite plonger dans un américanisme de plus en plus servile qui ne sera rompu que bien plus tard par un Steiner, puis un Le May. La préface de Monique Battestini, si elle est sans défaut du point de vue historique, rend mal compte (voire pas du tout) de ce débat intérieur. Battestini accumule dates, chiffres, noms, titres jusqu'au vertige, mais embrasse trop pour bien étreindre : Battestini est une analyste à qui il manque l'esprit de synthèse ; et surtout, pour cet immense travail, elle s'est plongée dans un territoire qu'elle connaissait manifestement mal. Où il aurait fallu, pour préfacer et préparer cette anthologie, quelqu'un ayant vécu l'époque recensée, Gérard Klein (et c'est une faute qui, chez lui, étonne) a choisi quelqu'un qui est trop jeune pour l'avoir vraiment connue et, sans s'y perdre pour autant, n'en a pas vu les lignes essentielles. Il est alors probable que la masse de données fournie linéairement par Battestini n'apprendra rien à un contemporain des années 50 (qui pourra toutefois sourire en constatant que la préfacière a parfois recopié sans sourciller des phrases entières piquées ici ou là dans les « Fiction » de l'époque), et pas davantage aux lecteurs plus jeunes qui risquent de n'en rien retenir. Autre faute, plus mineure : si Battestini signale avec justesse l'arrivée massive des fanzines à la mi-60 pour combler la désaffection des collections, elle semble faire sienne l'idée trop répandue que le « Fiction » de ces année-là avait complètement abandonné la publication d'auteurs français. Il n'y a qu'à feuilleter les numéros de cette décennie pour y voir fleurir les noms de Klein, Dorémieux, Vigan (c'est eux), Demuth, Ferrer (c'est lui), Osterrath, Torck, Raabe, Renard, Cheinisse, Topor, Ehrwein, Deblander, Scovel, Walther et j'en passe. Si les années 64-69 ont été une période sombre pour la SF, c'est bien à cause du manque de débouchés en librairie, et non parce que « Fiction » avait refermé sa coquille. Mais cela ressort de la future anthologie des années 60, et je ne m'y attarderai pas. Pour ce qui est de la composition de celle qui fait l'objet de cette critique (et c'est bien là, on a failli l'oublier, le principal de l'ouvrage !), les textes parlent d'eux-mêmes et viennent combler les lacunes de la préface. On y trouve le contingent attendu d'américanisés : Mission à Versailles de Marcel Battin (ère post atomique), Le retour de Yerkov de Michel Demuth (guerre mondiale III), Les naufrageurs d'Arcadius (space-opera à monstres), Premier Empire de Francis Carsac (civilisation du futur). On y trouve la tradition : Béni soit l'atome de René Barjavel (utopie négative), Le contretype de Gil Madec (invention du savant solitaire), L'intrus de P. A. Hourey (la descente aux enfers). On y trouve la tradition en lutte avec l'américanisation : Les bulles de Julia Verlanger, Les voix de l'espace de Gérard Klein, Ceux d'Argos de Pierre Versins et Martine Thomé, successivement l'invasion de la Terre, l'exploration du système solaire et la rencontre avec une autre civilisation, traités par l'intimisme et avec de réels efforts stylistiques. On y trouve enfin les indispensables inclassables, comme Un rêve de pierre de Philippe Curval ou Qu'est-ce qui se passe après la mort de Jacques Goimard. Un fort beau panachage donc, qui révèle bien ce qu'était la SF française de l'époque — même si a posteriori le portrait peut sembler assez peu flatteur. Car cette SF-là était bien celle de l'éludation, toute dimension politique étant gommée (impérialisme, expansionnisme, racisme, capitalisme, exploitation... connais pas !) au profit d'approches intimistes (Versins-Thomé), ou sous couvert d'humour noir (Battin, Sternberg), ou dans un cantonnement prudent à « l'aventure pour l'aventure » (Demuth, Arcadius) — ceci pour ne parler que des textes qui auraient mérité un traitement idéologique explicite. Il n'y a guère que Barjavel, dont le récit, écrit au lendemain d'Hiroshima, trouve, sous le vernis d'une forme comme à l'accoutumé aimable et coulante, un âpre pessimisme toujours (ou à nouveau) actuel. Cette constatation ne signifie nullement que les textes ici brocardés soient mauvais. Au contraire, et pour ne citer qu'eux, Premier Empire est une magnifique méditation sur la culture et ses illusions, sur les civilisations qui toutes sont mortelles et sur l'espoir des lendemains qui chantent ; Le contretype est une variation que n'eût pas renié Spitz sur un thème célèbre depuis Le triangle à quatre côtés ; Un rêve de pierre l'évocation d'un beau repli catatonique-freudien servi par un langage d'une délicieuse sophistication ; Ceux d'Argos enfin une splendide tragédie de la « différence » qui est en même temps une méditation sur la mort... Je placerais pour ma part (avec le Barjavel en plus) ces quatre nouvelles dans le peloton de tête, mais leurs qualités littéraires n'empêchent pas l'esprit de sous — préfecture (en lutte ou non contre l'impérialisme américain) d'interdire aux auteurs de lever la tête plus haut que le sommet de leur clocher. Pourtant les désillusions de l'après-guerre, la guerre froide, les mesquineries de la Quatrième République, les débuts de la guerre d'Algérie eussent dû en bonne logique donner un peu de férocité idéologique à nos écrivains. Eh bien, non ! On a souvent dit de la SF française qu'elle n'avait pas la tête épique : à tort, Wul, Carsac, Demuth, Henneberg le prouveront vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'avait pas (jusqu'à ces toutes dernières années) la tête politique... L'esprit de sous-préfecture, enfin, a soufflé jusque dans l'esprit de Klein et Battestini. Car comment expliquer le choix de Vie et métamorphose de Peter Finch (Yves Gandon), Le danger des classiques (Vian — mais pas celui qu'on aime), Le retour (Boileau-Narcejac) et Le grandiose avenir (Jean Porte), sinon par goût du particularisme, de la curiosité à montrer, après l'avoir bien épousseté, la pièce de musée qu'on se flatte d'avoir découvert dans son grenier ? Outre qu'il s'agit là des plus mauvaises nouvelles de l'anthologie (en compagnie du sinistre space-opera d'Arcadius, par ailleurs pompé sur Le Péril bleu de Maurice Renard), ces textes sont de la plume d'écrivains marginaux au genre, qui ne l'ont abordé que quelques fois, quand ce n'est pas une seule, et ne peuvent pas figurer de manière valable dans ce genre de rétrospective. A leur place, il eût été plus judicieux de placer un Wul (pas si mauvais novelliste que ça : relire Le bruit, Gwendoline ou Jeu de Vestales) ou un Bruss (La bataille noire), qui auraient permis d'introduire dans l'anthologie le « Fleuve Noir », seul autre « école » des années 50 avec « Fiction » et ici injustement ignoré, et naturellement un Dorémieux, dont l'absence confine à l'aveuglement, à moins qu'il ne faille accuser le parti pris. Mais ces reproches de détail (qui tiennent à la difficulté d'être objectif — et qu'est-ce que l'objectivité, quand on a à tailler dans 3 ou 400 textes, sinon l'expression de la subjectivité des tailleurs ?) n'empêchent pas Le grandiose avenir d'être, dans son ensemble, un volume bien fait et intéressant. C'est même le type parfait d'ouvrage qui devrait faire saliver bon nombre de lecteurs anciens et modernes — et saliver, ça ne veut pas dire cracher dessus. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |