|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

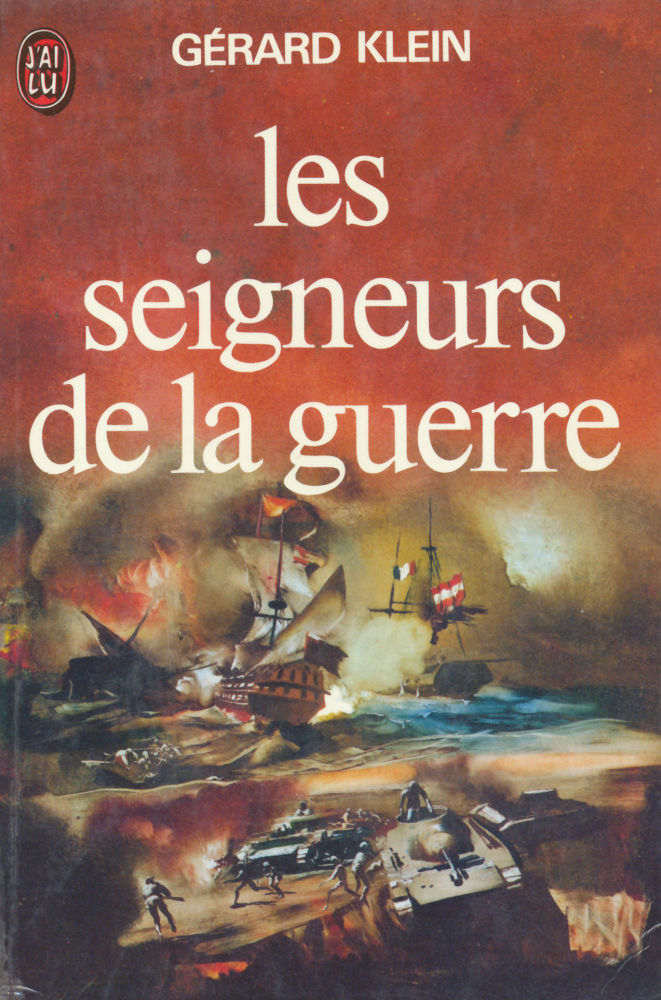

Les Seigneurs de la guerre

Gérard KLEIN Première parution : Paris, France : Robert Laffont, coll. Ailleurs et demain, 4ème trimestre 1970 Illustration de Tibor CSERNUS J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1970 - 1984, 1ère série)  n° 628 n° 628  Dépôt légal : 4ème trimestre 1975, Achevé d'imprimer : 10 novembre 1975 Roman, 256 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

EDITO-SERVICE, 1974 J'AI LU, 1984, 1988 LIVRE DE POCHE, 1991, 2001, 2016 in Espace-Temps K, MNÉMOS, 2021 Robert LAFFONT, 1970, 1970, 1974, 1981 Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

Quatrième de couverture

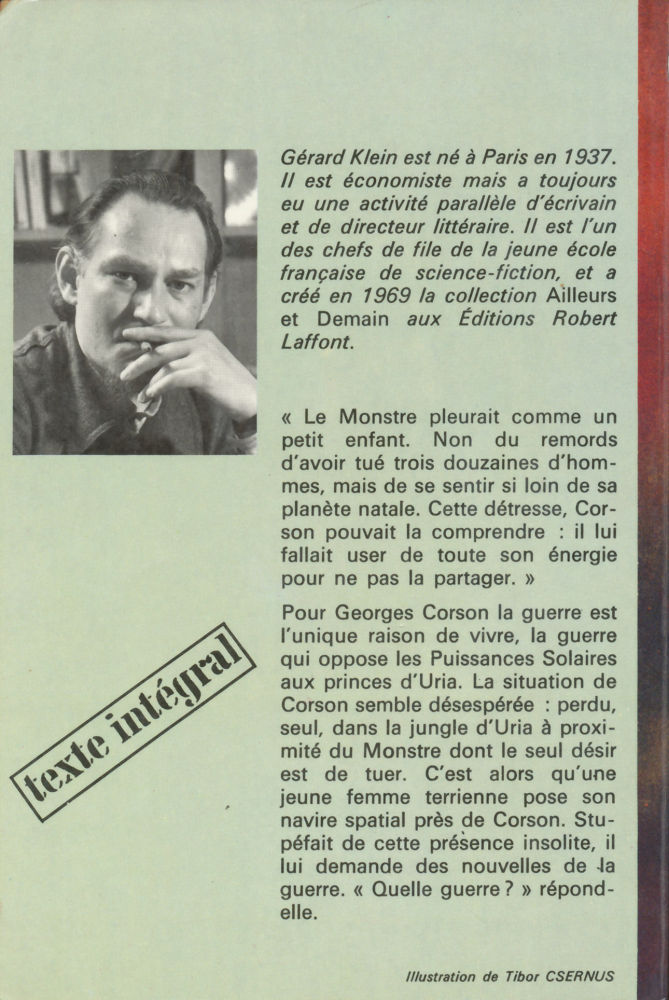

Gérard Klein est né à Paris en 1937. Il est économiste mais a toujours eu une activité parallèle d'écrivain et de directeur littéraire. Il est l'un des chefs de file de la jeune école française de science-fiction, et a créé en 1969 la collection Ailleurs et Demain aux Editions Robert Laffont.

« Le Monstre pleurait comme un petit enfant. Non du remords d'avoir tué trois douzaines d'hommes, mais de se sentir si loin de sa planète natale. Cette détresse, Corson pouvait la comprendre : il lui fallait user de toute son énergie pour ne pas la partager. »

Pour Georges Corson la guerre est l'unique raison de vivre, la guerre qui oppose les Puissances Solaires aux princes d'Uria. La situation de Corson semble désespéré : perdu, seul, dans la jungle d'Uria à proximité du Monstre dont le seul désir est de tuer. C'est alors qu'une jeune femme terrienne pose son navire spatial près de Corson. Stupéfait de cette présence insolite, il lui demande des nouvelles de la guerre. « Quelle guerre ? » répond-elle.

Critiques des autres éditions ou de la série

Gérard Klein a le sens du suspense. Il nous a fait attendre huit ans le roman qui suivrait Le temps n’a pas d’odeur, dont les promesses voilées avaient activé dans les hémisphères cérébraux des amateurs de SF une lumière de vif intérêt. On pouvait tout aussi bien, d’ailleurs, à propos de ce récit en demi-teintes (j’avoue à posteriori n’avoir guère aimé sa première tentative, Le gambit des étoiles, qu’il me faudrait, il est vrai, relire) se demander si Klein avait véritablement un tempérament de romancier : dans Fiction et ailleurs, ses nouvelles se succédaient, toujours plus brillantes, toujours mieux huilées, passant insensiblement de la veine bradburyenne d’un début fort étalé dans le temps – le tout étant regroupé dans deux recueils, Les perles du temps et Un chant de pierre – à une vision plus dure, plus sarcastique, et pour tout dire plus moderne, des thèmes abordés. (Il faut lire notamment, dans Fiction, Ligne de partage et Avis aux directeurs de jardins zoologiques). Mais, en même temps qu’elles prenaient un ton plus personnel, ses apparitions littéraires, force-nous était de le constater, se raréfiaient. Il est vrai qu’entre-temps Gérard Klein s’occupait d’économie politique (ce qui ne nous rassurait guère sur sa destinée littéraire) et que sa veine de théoricien, de polémiste, de chercheur et de critique s’affirmait toujours avec plus d’éclat : sa longue étude, Du fantastique à la science-fiction (Cahier de l’Herne sur Lovecraft) est un modèle de clarté, de perspicacité, d’intelligence. Et puis, depuis plus d’un an, Gérard Klein était passé directeur de collection chez Laffont. Événement dans l’édition de SF ! Et il est un fait que les sept premières livraisons de cette série métallisée un peu chère, baptisée « Ailleurs et Demain », furent quasiment à chaque fois des événements d’importance, au nombre desquels on peut compter déjà un chef-d’œuvre (Le Vagabond), et seulement un « »livre à brûler » (opinion qui ne regarde ici que l’auteur de ces lignes), En terre étrangère, de l’ultra-polémiqué Heinlein. Un beau score ! Mais soyons prudent : la valeur d’une collection ne se jauge pas sur ses dix premiers numéros, mais sur les quatre-vingt-dix qui suivent. Rappelez-vous les sept premiers « Présence du Futur » ! (Pour mémoire : deux Bradbury, deux Lovecraft, un Jean Ray, un Campbell, un Brown.) Parenthèses fermées. Il ne s’agit pas ici de juger des mérites de Gérard Klein éditeur, ni de faire se mesurer en un combat singulier bien aléatoire sa collection et celle de Robert Kanters. Simplement, il était tentant de jeter allusivement un coup d’œil à la Sirius sur les deux concurrents… Ceci fait, nous pouvons revenir à Klein auteur, puisque sa huitième programmation brise enfin l’attente dont je faisais état plus haut : avec Les seigneurs de la guerre, Gérard Klein éditeur a introduit pour la première fois un auteur français dans sa collection, lui-même en l’occurrence. Cela aura peut-être fait sourire, voire ricaner certains, surtout que Klein ne s’est pas fait faute de déclarer souvent qu’il n’avait pas encore retenu d’auteurs français parce qu’il n’avait trouvé jusqu’alors que des manuscrits médiocres, et qu’il cherchait avant tout la plus grande qualité. Qu’il ait trouvé enfin cette qualité chez lui, voilà qui peut en effet sembler au premier abord fort troublant ! Mais cette suspicion tombe dès qu’on a lu son livre. Gérard Klein a d’ailleurs parfaitement cerné les insuffisances de la SF française, insuffisances qui se résument par le beau mouvement circulaire d’une boucle sans fin. Les écrivains français ne produisent pas assez, donc ne peuvent atteindre au « professionnalisme » américain, donc ne sont pas publiés. N’étant pas publiés, ils ne produisent pas assez, etc. Or, nous avons vu que Klein était un des rares Français à avoir derrière lui une (relativement) longue carrière, ce qui le couvre du point de vue de la pratique ; la connaissance qu’il possède des textes de ses maîtres lui ayant d’autre part permis d’acquérir la théorie, rien d’étonnant à ce qu’il ait produit un ouvrage qui satisfît d’emblée son alter ego. On n’est, certes, jamais si bien servi que par soi-même, encore faut-il mériter ses propres services… Et nul doute que Les seigneurs de la guerre possède bien cette « qualité américaine » si recherchée et qui, pour nous lecteurs, opère au moins à deux niveaux. D’abord, il n’y a aucun hiatus, aucune solution de continuité, entre les sept premiers ouvrages publiés et le huitième. On a vu que le goût de Klein éditeur le portait à accueillir une science-fiction de style classique, se développant dans le genre passe-partout du space-opera mais d’une qualité supérieure, en somme le space-opera très sophistiqué, très intellectualisé. Eh bien, voilà justement le portrait-robot qu’on peut faire des Seigneurs de la guerre : un space-opera (doublé d’un time-opera, mais l’un va rarement sans l’autre, Einstein étant passé par là) de style classique et ultra-sophistiqué. Voilà bien une étiquette de marque « américaine ». Le second niveau de lecture va donc être de chercher quelles sont les analogies (ou références, ou points de rencontre) qui existent avec ces maîtres que Klein admire, et qui se trouvent être américains. Les deux premières phrases du livre donnent le ton, la clé de voûte de ses admirations : « Le Monstre pleurait comme un petit enfant. Non du remords d’avoir tué trois douzaines d’hommes, mais de se sentir si loin de sa planète natale. » Analysons. Nous voilà d’emblée plongés dans une action, dans un état de crise, dont un des personnages principaux, un monstre, se trouve en deux lignes doté d’antécédents précis (il a tué), confronté à un problème spécifique (il est loin de chez lui), en même temps qu’on nous renseigne sur sa puissance (il a tué trois douzaines d’hommes), qui ne l’empêche pas d’éprouver une peur incontrôlable (il pleure). Cette façon d’introduire, avec le minimum de moyens, le maximum de renseignements renvoie à un auteur dont on sait bien qu’il fait partie des « admirations » de Gérard Klein : A. E. van Vogt… Relisons seulement la première ligne de La faune de l’espace : « Zorl rôdait inlassablement ». On voit tout de suite dans quelle encre Klein a plongé sa plume : c’est sous le signe évident de l’auteur du Monde du non-À que se place Les seigneurs de la guerre, et je ne crois pas faire injure à son auteur en écrivant que tout son ouvrage baigne dans un van vogtisme à haute dose. Complément indispensable au Monstre : l’Homme, le « héros », à la fois adversaire et complémentaire… La troisième phrase nous le livre, avec au moins trois indications : il possède la connaissance de la puissance et des faiblesses du Monstre ; Il est soumis à la même adversité fondamentale ; mais lui au moins, et c’est là son avantage, le signe tangible de son humanité, lutte contre sa propre peur, sa propre ignorance : « Cette détresse, Corson pouvait la comprendre : Il lui fallait user de toute son énergie pour ne pas la partager ». Voilà la situation-type du héros van vogtien : un homme seul, un dompteur de monstres, entre les mains duquel va reposer le vaste sort d’une humanité, ou d’un secteur spatial, ou d’un segment temporel. Un homme d’autant plus seul qu’il est agi plus qu’il n’agit, et qu’autour de lui, inconnaissables, impensables, rôdent les entités prodigieuses dont il n’est qu’un des pions. (Et que, chez Klein, le pouvoir du héros soit le résultat d’une symbiose avec le Monstre, que le fait que l’un des êtres d’ombre qui le guident ne soit autre que lui-même décalé dans le temps, cela prouve avec quelle maîtrise les éléments van vogtiens ont été apprivoisés et transcendés.) Mais ce livre, placé à l’ombre d’autres livres, il est impossible de le résumer, à cause d’une impuissance fondamentale que le texte, avec un beau terrorisme, communique à son éventuel critique : chaque phrase en est tellement indispensable (et pièce privilégiée dans la construction d’un édifice total), qu’il ne resterait, pour le « raconter », que la possibilité de le récrire en entier… Qu’il me suffise de dire que Corson, son héros, est un être ballotté par un flux temporel mouvant, instable, dont il « tient » deux segments fixes séparés par un gouffre de 6000 ans. Ce gouffre historique est rempli de batailles sanglantes qu’il s’agit d’éliminer de la trame temporelle en la bouleversant le moins possible, car une cassure dans les mailles du temps menacerait alors l’existence des dieux d’Aergistal, joueurs d’échecs ou meneurs de ballets abrités à des millions d’années dans le futur, menant une hypervie sur la « croûte » de l’univers, où Ils ont organisé un immense champ de bataille recréant les conditions de toutes les guerres du passé. Car la guerre a ceci de particulier qu’elle est à la fois nuisible et indispensable, d’où la curieuse et complexe stratégie des dieux d’Aergistal : « Extirper la guerre, comprendre la guerre, sauver la guerre. » La guerre, c’est aussi un des facteurs de survie ou d’évolution d’une race. On le voit, le livre de Klein dépasse la notion de paradoxe temporel pour nous entraîner au sein d’une métaphysique qui est aussi le signe d’un certain désengagement : à l’image de ses maîtres américains de l’âge classique, Gérard Klein n’est pas un « auteur engagé ». La théorie de la guerre qu’il nous livre (encore que rien ne prouve que les dieux parlent bien par sa bouche) est plus proche des notions d’agressivité biologiques de Lorentz que de l’étude marxiste du phénomène. Mais, ceci étant constaté, il reste à dire que Gérard Klein n’a pas cherché à nous communiquer un message mais à nous raconter une histoire. Et, fidèle en cela à van Vogt (mais aussi à une technique hitchcockienne), il nous plonge dans le courant d’un récit dont le suspense ne faiblit jamais : le lecteur en sait toujours un peu plus que le héros mais un peu moins que l’auteur ; difficile, ainsi, de décrocher… Et si, au hasard de certaines situations, on retrouve des repères littéraires divergents, c’est toujours dans les bottes de sept lieues de van Vogt qu’on retombe : Gérard Klein, dont on connaît pourtant les qualités de styliste, a poussé la coquetterie jusqu’à éliminer au maximum sa prose, lui donnant un profil neutre jusqu’à la froideur, pour mieux s’effacer, comme van Vogt, devant son récit. Cette sécheresse apparente n’élimine pas pour autant un certain humour à froid dont l’auteur use souvent, et particulièrement pour éluder toute situation qui pourrait présenter des dangers de développements érotiques. Le lecteur notera particulièrement la réaction de Corson qui, réanimant une armée de femmes décervelées, se voit assailli par une blonde qui le serre à l’en étouffer « Il dut l’étourdir. Ébranlé, il conclut : trop de folliculine. » Ce manque total d’érotisme et ce désengagement que je soulignais tout à l’heure, placés dans le cadre d’un fond bouillonnant d’idées, le tout tracé d’une plume impassible, forment la structure d’un ouvrage qui appartient bien à cet âge classique de la SF, celui qui privilégie l’histoire à raconter par rapport aux séductions de l’écriture, celui qui préfère être pensé que donner à penser, celui qui, enfin, choisit la stabilité et la sûreté d’une ligne de récit exploré plutôt que les évanescences incertaines des modes. Est-ce à dire que le roman de Klein est sans surprise ? On aura compris, j’espère, qu’on en éprouve à chaque page. Est-ce à dire alors qu’il se situe en retrait par rapport à une SF plus « actuelle » ? Sans doute, mais quoi ?... À l’ésotérisme des jeunes auteurs U.S., dont certains sont peut-être un peu trop hâtivement célébrés ; au flou, à l’allégorie galopante, au « joli » qui caractérisent trop de créations françaises (et où Klein lui-même s’enlisait il y a quelques années), Les seigneurs de la guerre apporte la note rectificatrice qu’il fallait, toute de rigueur et de solidité. Gérard Klein a-t-il écrit un grand livre ? Sans doute pas, et puis l’avenir tranchera… Mais il a en tout cas écrit un excellent livre, cela nous suffit et nous comble.

Denis PHILIPPE Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Annick Béguin : Les 100 principaux titres de la science-fiction (liste parue en 1981) Jacques Sadoul : Anthologie de la littérature de science-fiction (liste parue en 1981) Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |