|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Cité et les astres

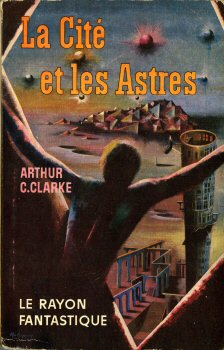

Arthur C. CLARKE Titre original : The City and the Stars, 1956 Première parution : États-Unis, New York : Harcourt, Brace & Company, 1956 / Angleterre, Londres : Frederick Muller Ltd, 1956 (version révisée et augmentée de la novella "Against the Fall of Night", Startling Stories, novembre 1948) ISFDB Traduction de Françoise COUSTEAU HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 95/96 n° 95/96  Dépôt légal : 2ème trimestre 1962 Première édition Roman, 480 pages ISBN : néant Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

DENOËL, 1972, 1973, 1973, 1979, 1981, 1985, 1994, 1996 GALLIMARD, (date inconnue), 2002, 2004, 2008, 2011 in Les Enfants d'Icare / La Cité et les astres, OPTA, 1969

Quatrième de couverture

Leur Empire galactique liquidé par des Envahisseurs — refoulés de la Terre d'extrême justesse — le peu qui reste des hommes se terre dans une Cité unique sur le globe dévasté et vieilli. Et à Diaspar, la merveilleuse, ils finissent par assurer à leurs vies, en pratique éternelles, un équilibre et une harmonie incomparables. Mais au prix d'un refus total du monde extérieur, de calcul devenu instinct. Pourtant, que surgisse un aberrant qui, dévoré de curiosité, méprise cette fuite dans la prison du bonheur ; qu'il s'évade, non seulement de Diaspar mais de la Terre, et toute l'Histoire s'en trouve remise en marche...

Critiques

Voilà enfin offert au lecteur de langue française un des plus grands chefs-d’œuvre de la science-fiction contemporaine, un récit dont les qualités de couleur, de poésie et d’architecture méritent qu’on lui applique cet adjectif dont on abuse souvent : inoubliable. L’histoire de ce livre (c’est-à-dire la façon dont il vit le jour, et non l’action qu’il raconte) a été résumée par son auteur en une préface qui n’a pas été incluse dans cette version française. Arthur Clarke commença à l’écrire en 1937, alors qu’il était âgé d’une vingtaine d’années, et en acheva la première version en 1948. Celle-ci s’intitulait « Against the fait of night », et fut refusée, paraît-il, par John W. Campbell jr., ce qui ne parle guère en faveur de la clairvoyance du rédacteur en chef d’« Astounding Science Fiction ». Le récit fut publié en 1948 dans un autre magazine, « Startling Stories », et les lecteurs l’accueillirent avec enthousiasme. Cependant, le passage des années rendit l’auteur mécontent de son œuvre, et Clarke récrivit son récit, en augmentant ses dimensions : il en résulta « The city and the stars » qui parut en volume, aux États-Unis et en Angleterre, en 1956. Un milliard d’années a passé. Après avoir conquis les astres, l’humanité a progressivement oublié sa grandeur ancienne. Dans la cité de Diaspar, dont les habitants poursuivent des recherches esthétiques gratuites lorsqu’ils ne se laissent pas simplement vivre, vit un jeune non-conformiste, Alvin, qui cherche à savoir ce qu’il y a hors des limites de cette cité parfaite (ce n’est sans doute pas par hasard que le nom de Diaspar est un anagramme de paradis, même sans le e final du vocable anglais). Alvin découvre ainsi successivement l’autre cité vivante de la terre, Lys, et sa civilisation pastorale. Il explore ensuite l’ancienne forteresse de Shalmirane où, selon la légende, l’humanité livra son ultime combat contre les mystérieux envahisseurs venus du dehors. Non content de ce qu’il apprend, il cherche de plus en plus loin, dans le passé et dans l’espace… C’est, très simplement, cette quête que raconte le livre, cette quête et ses conséquences pour les habitants de Lys et de Diaspar. Il s’agit donc d’un récit à la structure linéaire, ne possédant aucune des contre-intrigues qui font le sel de nombre de romans science-fiction. Arthur Clarke raconte son histoire en la menant de son commencement à sa fin, ne s’accordant qu’à peine le luxe d’un coup de théâtre – d’ailleurs tout relatif – ou d’un « suspense » passager. Cependant, s’il renonce à ces ressorts familiers, l’auteur apporte d’autre part une fraîcheur nouvelle aux éléments grâce auxquels il bâtit son récit et son décor. Pour apprécier cette qualité, il est sans doute bon de dire d’abord ce que « La cité et les astres » n’est pas. Une civilisation en apparence idéale – ici, celle de Diaspar – et un protagoniste qui en découvre peu à peu les faiblesses : on reconnaît là l’intrigue utilisée par Cyril Kornbluth et Frederik Pohl dans « The space merchants » et ultérieurement exploitée, par les mêmes auteurs, dans un roman moins heureux, « Gladiator-at-law ». Cette idée centrale fournit encore le fond d’un autre ouvrage, plus récent et franchement médiocre, « Preferred risk ». Dans tous ces romans, le protagoniste est au départ un membre de l’« élite » au pouvoir et il en découvre progressivement la perversion ; il se joint au « maquis » qui lutte contre elle et contribue donc à l’établissement de ce qu’on peut appeler un ordre meilleur. Quelles que soient leurs autres qualités, tous ces récits ont une faiblesse fondamentale : la conversion du héros n’est jamais convaincante, car sa cécité à l’égard des défauts de la pseudo-élite est invariablement exagérée. Or, Clarke a entièrement évité cet écueil. Parfaite, la cité de Diaspar ? Ses habitants la croient telle, et Alvin lui-même pense comme eux au début de l’action. Cependant, cette perfection toute relative n’est point le prétexte d’une opposition facile avec la culture fort différente de Lys : Alvin n’abandonne pas l’idéal de la première pour celui de la seconde, l’auteur ayant eu l’habileté de pourvoir chacune des deux cités de caractéristiques favorables. Même après la découverte de Lys, qui lui révèle beaucoup de valeurs qu’il ignorait, Alvin conserve de l’attachement à l’égard de Diaspar. Tout au plus se dit-il peut-être que sa ville à lui porte des marques plus profondes de son âge – en dépit de l’éternelle jeunesse de ses habitants. Arthur Clarke ne cherche point à dépeindre une nouvelle Utopie. Il évite d’ailleurs le côté immobiliste des constructions utopiques en présentant chaque cité comme parvenue à une sorte d’aboutissement, qui pourrait bien être la sagesse de l’expérience. Ceux qui ont dressé les plans de Diaspar, il y a fort longtemps, n’ont-ils pas été jusqu’à prévoir l’existence d’un Bouffon, destiné à apporter de l’imprévu dans l’existence bien ordonnée de la cité ? La faiblesse de Diaspar et de Lys ne réside aucunement dans la forme de bonheur qu’elles proposent à leurs habitants ; elle est dans l’oubli que leurs structures ont permis : l’oubli de la grandeur passée de l’humanité. Et c’est pour cela que les habitants de l’une et l’autre villes seront également décontenancés par les révélations qu’Alvin et son compagnon – Hilvar, natif de Lys – rapporteront de leur voyage. L’action progresse selon un rythme lent, qui ne manque pas de grandeur : le lecteur sent que les personnages ont une longue vie devant eux et que, pour être pleinement réalisées, leurs découvertes doivent être faites de façon progressive. Ainsi, le refus presque complet des artifices habituels de construction (coups de théâtre, renversements de situations, etc.) contribue au caractère majestueux de l’ensemble. De la même façon, les personnages ne sont pas vigoureusement différenciés. Il serait naïf de s’en étonner : dans l’état atteint par la science en ce lointain avenir, la réalisation systématique d’un type jugé parfait serait souhaitée par les responsables de Diaspar (mais non par ceux de Lys : et, précisément, les personnages qu’Alvin rencontre dans la seconde cité possèdent des individualités plus marquées). Un reproche en apparence plus grave viserait l’évocation un peu floue de la cité de Diaspar. Cependant, là aussi, l’effet est de toute évidence voulu : il présente au lecteur la ville comme à travers une brume, qui en estompe les arêtes et en confond les détails. Car là n’est pas le vrai sujet du roman. Ce vrai sujet, c’est l’immensité du temps et de l’espace, devant lequel l’importance de l’humanité peut paraître médiocre. Mais cette humanité a eu sa grandeur, et il suffit qu’un seul de ses représentants en retrouve le souvenir pour que tout puisse changer. En dépit des apparences, « La cité et les astres » comporte un message optimiste, exprimé par le paragraphe ultime du livre : « Sur cet univers, la nuit tombait ; les ombres s’allongeaient vers un orient qui ne connaîtrait pas d’autre aurore. Mais partout ailleurs, les étoiles étaient encore jeunes et la lumière du matin s’attardait ; et sur le chemin qu’il avait autrefois suivi, l’homme, un jour, irait de nouveau. » L’oubli de la grandeur humaine ne saurait être que momentané. En dépit des habitudes, si confortables soient-elles ; en dépit des illusions d’optique dues à l’éloignement dans le temps ou dans l’espace, l’homme a en lui la faculté d’aller de l’avant : ce qu’il a su faire une fois dans son passé, il sera à même de le refaire, et de le continuer. Tel est le message qu’Arthur Clarke a choisi de placer au centre de son livre. Et il ne l’a pas exprimé par la vigueur d’une épopée, mais bien par le charme d’un récit dont le caractère poétique est sans égal dans la science-fiction contemporaine. La poésie du style de Clarke est très différente de celle qui fit la réputation d’un Bradbury, mais elle n’est pas moins réelle. Les notations extérieures et les sensations intérieures sont alternées avec une rare délicatesse, de sorte que le caractère vivant de l’ensemble s’en trouve souligné. Paradoxalement, la poésie du « scientifique » Clarke se révèle plus humaine que celle du « littéraire » Bradbury : elle dit davantage en insistant moins sur l’intérêt de son message. C’est pour toutes ces raisons que « La cité et les astres » est un livre inoubliable ; il est d’ailleurs mieux que cela : il unit les qualités les plus hautes de la vraie science-fiction – idées, narration, style – en un tout dont on chercherait vainement ailleurs l’équivalent. Demètre IOAKIMIDIS Critiques des autres éditions ou de la série

L'héritage de Présence du Futur fait qu'à côté de titres récents, voire d'inédits, Folio distille la mémoire de la SF, nécessaire à un genre qui, comme l'Histoire, se construit par accumulation, entre variation sur les thèmes anciens et apparition de nouveaux motifs. Même si Clarke est plutôt réédité chez J'ai lu, il ne pouvait rester absent. D'où ce roman, remontant à 1955. On pourra y trouver les traits de la production antérieure, ceux d'Asimov dans Fondation : quelque lenteur, beaucoup de descriptions, plus d'idées que de sensations. Mais cette prose supposée trop cérébrale nous parle, et parle plus encore à un adolescent découvrant le genre. La cité est là de toute éternité, figée au milieu d'une Terre déserte. On y est éternel même si on peut y dormir pour un temps aléatoire, pour se réveiller adulte, nécessiter vingt ans d'apprentissage et retrouver les souvenirs qu'on a triés jadis à destination de soi-même. Sauf quand on est comme le héros, Alvin. Sans passé. Fait pour l'aventure. Donc la transgression, tant plus personne ne songe à quitter la cité depuis des éternités. L'enquête d'Alvin lui permet de sortir. De trouver une autre cité, une fédération de villages où on naît et où on meurt naturellement, et où on est télépathe. Puis les héritiers d'un gourou, illustration de la vanité des religions, un polype accédant à la conscience quand son cycle de vie réunit ses éléments, et un robot qui est la clé des étoiles. Et là-haut, des mondes sans vie ou pleins d'une vie élémentaire, et un être immatériel, sans doute artificiel, riche de la mémoire du monde, pour aider les télépathes à rectifier les légendes admises et dire où sont partis les peuples et civilisations qui ont sillonné l'univers, parce que la cité, dans tout son orgueil, n'est qu'une lente dérive d'un petit groupe. Entre temps, Alvin s'oppose aux conservatismes et bouleverse toutes les règles, avec un résultat tout à la fois décevant et grandiose, comme l'est in fine la décision de laisser les machines chercher les disparus, tout en cultivant son jardin façon Candide, en terraformant la Terre elle-même, sans attendre l'Armageddon final, fatal mais si éloigné. Le roman d'initiation s'arrête évidemment là. Avec le recul, on en voit les schématismes, et une trame qui pourrait quasiment relever de l'heroic fantasy. Mais demeure l'utopie et son démontage. Et l'appel de l'infini. Et le contact avec l'inconnu. Et le goût de l'immensité. Tout ce qui fit rêver dans cette SF d'il y a un demi-siècle, et qui reste jeune — de mauvais coucheurs ajouteraient injustement « dans sa naïveté ». Et qui est plus qu'un fossile du genre, tant elle se laisse lire ici et maintenant. Parce qu'elle parle de l'humanité, et de chacun d'entre nous, pris entre les conventions et l'infini. Éric VIAL (lui écrire)

Sorti en VO en 1956, La Cité et les astres est une version étendue et révisée du premier roman de Clarke, Against the Fall of Night, publié en 1953 et qui était déjà lui-même une version allongée et retravaillée d’une novella parue dans Startling Stories en 1948. Le but de cette ultime version était de montrer les progrès accomplis par Clarke dans l’art de l’écriture. Raté ! S’inscrivant dans le registre de SF de la Terre Mourante, comme certaines œuvres de Vance ou de Moorcock (entre autres), ce roman nous projette plus d’un milliard d’années dans le futur. L’Homme a jadis conquis les étoiles, avant d’en être chassé par de mystérieux extraterrestres et d’être confiné sur son monde d’origine, où les effets des éons ont arasé les montagnes et évaporé les océans. Ne reste plus qu’une seule cité, Diaspar, capable de s’auto-réparer en permanence et donc libérée de la tyrannie du Temps… tout comme ses dix millions d’habitants, stockés dans des mémoires informatiques inaltérables et qui ne sont incarnés, par petits contingents, que toutes les quelques dizaines de millénaires. Mais parfois un Unique apparaît, quelqu’un qui n’a jamais vécu avant, qui n’est pas soumis à la compulsion de rester au sein des limites de Diaspar. Quelqu’un qui se pose des questions, notamment sur le fait que l’Histoire de sa race est quasiment oubliée. Quelqu’un chez qui ni la curiosité, ni l’ambition, qui étaient jadis le propre de l’Homme, ne semblent avoir été excisées. Le jeune Alvin est l’un d’eux. On pourrait faire, en moins sévère (quoique…) la même remarque pour ce roman que pour le plus tardif Marteau de Dieu : le texte original fonctionnait correctement, sa version allongée bien moins. On voit vite où Arthur C. Clarke veut nous conduire, et si ses réflexions sont souvent pertinentes (sur un hyper-conservatisme qui fossilise une société, sur l’ouverture nécessaire aux autres cultures et sur l’extérieur en général, sur la manipulation du récit historique, l’élan salvateur de la jeunesse, l’importance du non-conformisme, etc.), elles auraient surtout pu rester, condensées, dans un récit plus court. Au bout d’un moment, l’auteur tourne en rond, ne surprend plus, et le ton dépassionné de l’ensemble peine à captiver. Sans oublier un suspect parfum asimovien qui plane sur un nombre non-négligeable d’éléments de construction tant du monde que de l’intrigue… On met parfois La Cité et les astres sur le même plan que les chefs-d’œuvre de Clarke, les 2001 : l’Odyssée de l’espace et autres Rendez-vous avec Rama : à tort. Ce roman d’apprentissage, qui ne séduira ou ne surprendra qu’un débutant ou un nostalgique de la SF de l’âge d’or, est somme toute mineur et indigne d’être placé sur un tel piédestal. APOPHIS (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Denoël : Catalogue analytique Denoël (liste) Jacques Goimard & Claude Aziza : Encyclopédie de poche de la SF (liste parue en 1986) Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) Francis Valéry : Passeport pour les étoiles (liste parue en 2000) |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |