|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

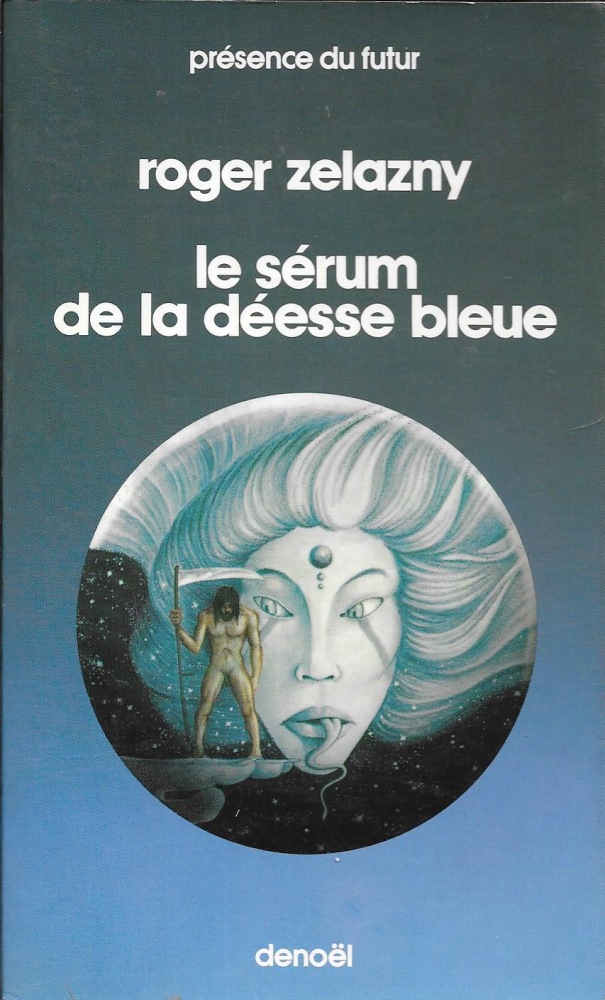

Le Sérum de la déesse bleue

Roger ZELAZNY Titre original : To Die in Italbar, 1973 Première parution : New York, USA : Doubleday, 1973 ISFDB Cycle : Francis Sandow  vol. 2 vol. 2Traduction de Ronald BLUNDEN Illustration de Stéphane DUMONT & JEUGNÉ DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 205 n° 205  Dépôt légal : 2ème trimestre 1976, Achevé d'imprimer : 31 mai 1976 Première édition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 1 ISBN : néant Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

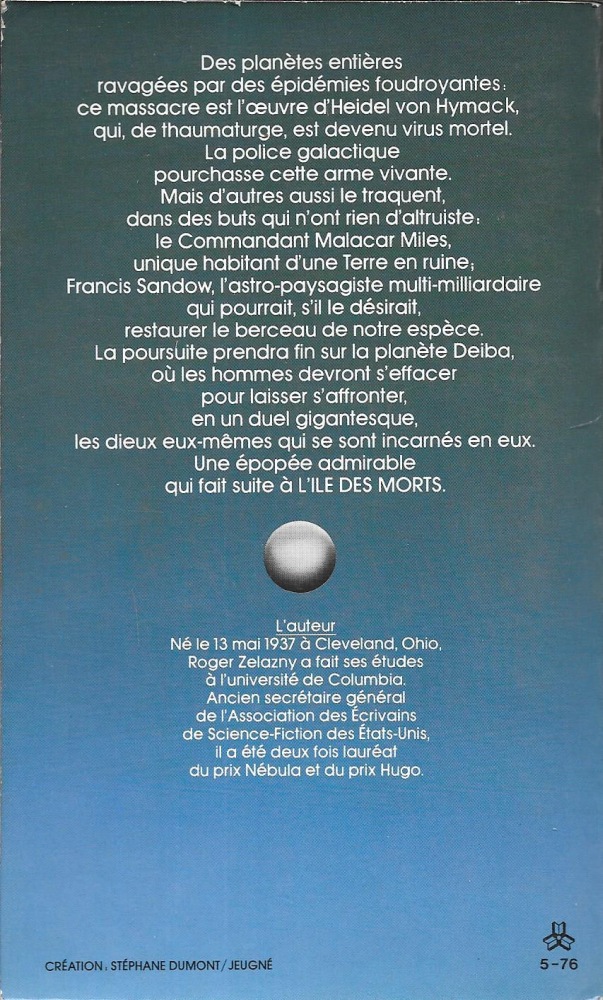

Quatrième de couverture

Des planètes entières

ravagées par des épidémies foudroyantes :

ce massacre est l'oeuvre d'Heidel von Hymack,

qui, de thaumaturge, est devenu virus mortel.

La police galactique

pourchasse cette arme vivante.

Mais d'autres aussi le traquent,

dans des buts qui n'ont rien d'altruiste :

le Commandant Malacar Miles,

unique habitant d'une Terre en ruine ;

Francis Sandow, l'astro-paysagiste multi-milliardaire

qui pourrait, s'il le désirait,

restaurer le berceau de notre espèce.

La poursuite prendra fin sur la planète Deiba,

où les hommes devront s'effacer

pour laisser s'affronter,

en un duel gigantesque,

les dieux eux-mêmes qui se sont incarnés en eux.

Une épopée admirable qui fait suite à L'ILE DES MORTS.

L'auteur

Né le 13 mai 1937 à Cleveland, Ohio,

Roger Zelazny a fait ses études

à l'université de Columbia.

Ancien secrétaire général

de l'Association des écrivains

de science-fiction des Etats-Unis,

il a été deux fois lauréat

du prix Nebula et du prix Hugo.

Critiques

Un médium biologiquement trafiqué par le contact avec une « déesse » extra-terrestre et dont le pouvoir est de répandre de mortelles maladies sur tous les mondes habités ; un médecin mort mais néanmoins en activité, qui ne peut quitter son vaisseau stellaire ; un officier revanchard de la dernière guerre cosmique, qu'accompagné une créature télépathe qui l'aide dans sa croisade meurtrière ; un modeleur de rêves doué de pouvoir psycho-kinésiques ; et le fameux Francis Sandow (héros de L'ile des morts), créateur d'univers et milliardaire... Rien que des personnages d'une grande originalité, plus grands que nature, presque mythiques, et qui évoquent souvent les créations graphiques des bandes de Stan Lee et Jack Kirby. Mais une bien trop courte conclusion où l'affrontement attendu ne fait guère plus de bruit qu'un pet de lapin ; mais une froideur mécanique dans l'exposé du récit qui fait qu'on ne s'attache-à rien ni personne. Zelazny sait écrire, et il n'a plus à le prouver ; mais il n'a pas grand-chose à dire et cela se confirme ici une fois de plus.

Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Critiques des autres éditions ou de la série

Ce roman dont le titre intrigue autant qu'il amuse est la suite de L'île des morts que certains considèrent comme le chef-d'œuvre de Zelazny. On n'y retrouve malheureusement pas l'humour, l'atmosphère, le rythme ni la cohérence du premier volume. Quelques éléments réapparaissent, un fragment ici, un fragment là...En fait, les deux histoires sont habilement raccommodées à la dernière minute pour construire une fin qui ajoute beaucoup à l'intérêt du livre. Parti d'une idée riche en potentiel (l'utilisation de l'arme bactériologique), l'auteur n'arrive pas à agencer ses éléments et leurs interactions pour former un tout satisfaisant. Certains personnages, notamment le Dr. Pels, ne sont pas traités comme ils le mériteraient : ils restent anecdotiques, à la limite du remplissage. D'autres sont beaucoup plus détaillés et approfondis. C'est le cas du commandant Malacar, mais hélas, la brièveté du récit ne correspond pas à sa stature. En effet, ce dernier habitant de la terre, seul en guerre contre plusieurs ligues de planètes, devrait être développé plus longuement que ne le permettent les 188 pages du livre. Pourquoi s'acharne-t-il à détruire des quartiers de New-York à coups de missiles ? Comment la terre est-elle devenue inhabitée ? Comment est-il lié à Morwin, l'artiste qui capture les rêves dans ses globes harmonieux ? Autant de questions qui restent sans réponse. D'autres sujets prometteurs comme la présence de créatures télépathes, le terrorisme du futur, les dieux de civilisations disparues ou l'utilisation d'armes de destruction massive sont également escamotés. Un homme qui s'apprête à détruire des planètes entières à l'aide de virus doit se poser certaines questions, même s'il est un peu inconscient. Zelazny évoque trop superficiellement ces sujets graves. Une impression de déséquilibre se dégage donc de ce récit qui comporte pourtant de nombreuses bonnes idées. Pourquoi n'ont-elles pas été exposées comme elles le méritaient ? Connu pour sa magnifique série de Fantaisie Les neuf princes d'Ambre et pour quelques très bons romans, l'auteur ne réalise pas ici le tour de force qu'on attendait d'un maître. Le plaisir de la découverte des idées brillantes est gâché par la superficialité de leur traitement. La conclusion en apothéose (relative) ne parvient pas à faire oublier des faiblesses qui confèrent à ce roman une place mineure dans l'œuvre de Zelazny. Antoine ESCUDIER (lui écrire)

A la fois jeune premier et auteur affirmé de la new wave, Roger Zelazny s'engage en 1969 avec L'Ile des morts dans une voie différente de ses précédentes œuvres, un changement prudent, mais qui préfigure le succès planétaire qui l'attend. Le narrateur, Francis Sandow, est un créateur de mondes — ou plus, prosaïquement, un astro-paysagiste. Archétype suprême du héros de pulp (magnat richissime, aventurier accompli, doyen de l'humanité, détenteur du pouvoir divin de la création), Sandow affronte dans ce roman son pire adversaire, celui dont même le plus puissant des hommes ne peut s'affranchir : la mort. Cette confrontation se matérialise en un défi lancé par un mystérieux extraterrestre qui, réfugié sur l'une des créations de Sandow, une planète baptisée L'Île des morts, s'amuse à y faire ressusciter des proches du héros, de l'amante docile à l'ennemi juré. Les enjeux narratifs de L'Ile des morts[...] 1 Le Sérum de la déesse bleue est avant tout une galerie de personnages zelazniens que le destin réunit brièvement en fin de roman. On y trouve ainsi Francis Sandow dans son propre rôle ; un jeune télépathe capable de façonner des objets par la seule force de sa pensée (dans L'Œil de chat, l'un des personnages est ressuscité en pensée) ; une créature télépathe nommée Shind (qui renvoie à Chat et aux Chindis des Navajos) ; un vieux docteur misanthrope atteint d'une maladie incurable et utilisant la magie de la cryogénisation pour prolonger artificiellement sa vie. Ces personnages restent cependant en retrait par rapport aux deux protagonistes principaux : H. et le commandant Malacar Miles. H. — une référence à Kafka ? — est un étrange pèlerin dont le métabolisme lui permet de guérir toutes les maladies, mais aussi de les propager (un pouvoir qu'il tient en réalité d'une déesse Péi'enne qui l'habite). Lassé d'être traité tantôt comme un messie et tantôt comme un pestiféré, H. finit par renoncer à vouloir se faire comprendre de ses congénères et, rageusement, décide de tous les exterminer en répandant épidémie après épidémie, planète après planète. Malacar Miles est un ancien militaire. Issu d'un groupe de colonies résistantes, il continue à faire la guerre à l'hégémonie en vigueur, alors que la reddition a été signée depuis longtemps. Refusant la mort de ce pour quoi il se bat, Miles continue le combat même si cela n'a plus aucun sens ; il trouve alors dans la malédiction de H. un moyen potentiel d'exterminer plus efficacement ses ennemis. Ces deux personnages sont également des parias misanthropes (Malacar Miles est en plus le dernier habitant d'une Terre dévastée). Sans trame narrative forte, Le Sérum de la déesse bleue ne suit aucune ligne directrice classique ; Roger Zelazny se contente de faire cheminer ses personnages vers leur point de rencontre, une rencontre qui se conclut par un faux dénouement. Ce roman aurait pu être un space opera d'envergure de mille cinq cents pages, Zelazny n'en livre que le dixième et, quelque part, l'essentiel. Ce qui séduit surtout ici c'est le soin qu'il porte aux émotions de ses personnages, à leurs engagements, à leur acharnement à mener des combats chimériques — on est loin du personnage de Sandow, héros falot d'une science-fiction archétypale. La quincaillerie y est dès lors réduite, même si l'on trouve encore quelques crapaussignols. Les personnages sont plus matures que la normale, on peut les rapprocher par exemple de ceux de M. John Harrison et Iain M. Banks (Malacar Miles se retrouve autant dans le tegeus-Cromis de Viriconium que dans les héros post-guerre désabusés du Sens du vent). L'Ile des morts, L'Œil de chat et Le Sérum de la déesse bleue sont symptomatiques des romans de Roger Zelazny. Auteur apparemment peu attiré par la nature humaine, il semble n'avoir de cesse que de transcender cette condition au travers de ses héros, qui sont télépathes (des échanges de pensées subtils s'opposent à des dialogues parfois ineptes), deviennent des surhommes (habités par des dieux, ils se font pure mythologie), ou défient le Temps et l'Histoire (par la cryogénisation, le voyage stellaire, le terrorisme...). Souvent misanthropes et seuls (mais réunis par l'artifice de la création littéraire), ils sont en prise avec les courants contraires de la création et de la mort. Chacun de ces trois romans se clôt par un happy end bancal, peu convaincant, comme forcé, comme si l'écrivain voulait défier la mort en laissant ses héros en vie, ou comme si lui-même ne croyait pas qu'au fond une histoire pouvait finir dans la joie et la félicité. On peut recommander, avec des réserves, chacun des trois romans, L'Ile des morts pour son importance historique dans la carrière de son auteur, L'Œil de chat pour la trop rare incursion de la science-fiction en terre indienne qu'il constitue, et Le Sérum de la déesse bleue pour son charisme passager. Mais au lieu d'une addition de simples romans souvent inaboutis pris indépendamment, l'œuvre de Roger Zelazny semble plutôt devoir être envisagée comme une tapisserie sans fin dont chaque texte ne serait qu'un motif, une mythologie moderne dont le seul objectif serait de défier la mort. L'écriture chez Zelazny prend la forme d'un courant créateur défiant une échéance que celui-ci paraît redouter. Le côté parfois un peu trop expédié de ses romans acquiert alors une signification particulière si on considère que Zelazny était pressé, trop pressé, d'écrire chaque roman, comme si chaque nouvel acte d'écriture l'éloignait davantage de la mort et de l'oubli. PS : pour les curieux, signalons que Roger Zelazny avait déjà mis en scène Francis Sandow dans une courte nouvelle anecdotique, « Lugubre lumière » (in Galaxie nº 95), face à son fils, emprisonné dans une planète prison de sa création. Notes : 1. La partie consacrée à L'Ile des morts et L'Œil de chat dans cette recension n'a pas été reproduite ici. [note de nooSFere] Arkady KNIGHT |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |