|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Solaris

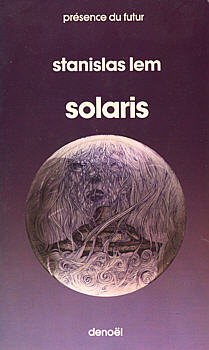

Stanislas LEM Titre original : Solaris, 1961 Première parution : Varsovie, Pologne : MON, 1961 ISFDB Traduction de Jean-Michel JASIENKO Illustration de Stéphane DUMONT DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 90 n° 90  Dépôt légal : 3ème trimestre 1976 Réédition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Solaris est une planète singulière qui tourne autour de deux soleils : un rouge et un bleu. Solaris est aussi recouverte d'un mystérieux océan-cerveau protoplasmique qui, depuis des siècles, demeure le principal sujet d'étude des chercheurs. Dès son arrivée sur Solaris, Kelvin est intrigué par le comportement du physicien Sartorius et du cybernéticien Snaut, qui semblent terrorisés par une étrange visite : celle d'une femme, Harey, que Kelvin a aimé dix ans plus tôt et qui s'est suicidée depuis. Or, elle revient, en effet, et Kelvin l'aime à nouveau, même si son « existence » ne laisse pas d'être effrayante... L'invention linguistique de Lem et son inventaire des recherches scientifiques sur Solaris sont d'une richesse exceptionnelle. L'ouvrage a été porté avec succès à l'écran. L'auteur. Né en 1921 à Lwow, en Pologne, Stanislas Lem est l'un des maîtres de la science-fiction contemporaine. Médecin de formation, passionné de philosophie, de cybernétique, de physique et de biologie, il s'intéresse au rôle de l'homme dans l'univers et à ses communications avec lui. Critiques des autres éditions ou de la série

On peut distinguer, dans l'œuvre de l'écrivain polonais Stanislas Lem, d'une part les nouvelles, qui marient idéalement humour corrosif et vertiges métaphysiques (Les Mémoires d'Ijon Tichy par exemple), et d'autre part des textes plus graves, souvent des romans, approfondissant une réflexion jusqu'à la corde (comme dans Le Rhume), épuisant toutes ses possibilités. Solaris, son œuvre la plus célèbre, appartient à cette deuxième catégorie. Écrit en 1961, il fut adapté au cinématographe en 1972 par Andrei Tarkovski. Le film éponyme, assez fidèle au roman, est peut-être, avec 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick, le meilleur film de SF de l'histoire du septième art. Mais qu'en est-il du texte de Lem ? Solaris est une planète recouverte par un Océan étrange, qui semble manifester les signes d'une certaine intelligence, d'une « métaconscience » qui reste un mystère absolu pour les scientifiques, depuis sa découverte plusieurs siècles auparavant. Le docteur Kelvin arrive sur la station en orbite autour de Solaris et observe le comportement anormal de ses habitants, Snaut et Sartorius. Très vite, et contre toute logique, il constate en effet qu'ils ne sont pas seuls à bord... Surgie de sa mémoire, une femme morte quelques années plus tôt réapparaît en chair et en os dans la station. Serait-ce donc cet Océan indéchiffrable ? Ce dernier tenterait-il de communiquer avec l'équipage en matérialisant ainsi les produits de leur inconscient, leurs fantasmes les plus enfouis ? L'Océan veut-il les punir ? Leur faire plaisir ? Ou rien de tout cela ? La construction de Solaris s'apparente à une démonstration. À travers l'historique de la « solaristique », le narrateur envisage les hypothèses, les réfute, en examine d'autres pour enfin reconnaître son impuissance. À la fois roman psychologique — tout se passe entre les personnages, astronautes et « créations chimériques » de l'Océan — et roman philosophique, il entraîne le lecteur dans un lent processus de réflexion, au cours duquel sont remis en question la place de l'homme dans l'univers et son aptitude (ou non) à comprendre ce qui lui est parfaitement étranger, totalement inhumain. C'est cette approche novatrice de la science-fiction, cette vision adulte, matérialiste et néanmoins transcendantale, qui a propulsé ce roman au rang mérité de mythe et de classique, dont l'influence est encore vive. Car malgré l'obsolescence de certains développements scientifiques — notamment en matière de physique quantique — , Solaris n'a pas pris une ride, porté par une thématique universelle et par un style sans fioritures. On peut simplement regretter dans cette réédition une illustration hideuse et lui préférer le design plus élégant de la précédente édition, dans la défunte collection Présence du Futur, chez Denoël. Olivier NOËL

Ce compte rendu pourrait se borner à une seule ligne : « Solaris est LE roman de SF de l'année. » Voici longtemps que ne nous avait pas été offert roman de cette qualité. Le sujet en est simple, et les monstres, les luttes galactiques, les accessoires obligés de la panoplie spatiale y font singulièrement défaut. N'empêche, les quelques anodines matérialisations qui se découvrent, se révèlent finalement plus terrifiante que les plus réussis des monstres galactiques. Solaris est une planète gravitant autour de deux soleils, connaissant un jour bleu et un jour rouge, que l'auteur ne se lasse pas de nous décrire, comme la base qui flotte dans les airs, au-dessus de cet océan monocellulaire, être gigantesque recouvrant toute la planète. Cet être inconcevable, les hommes l'étudient depuis près d'un siècle, et Kelvin, le héros, vient prendre son service dans la base. Il apprend que son ami Gibarían s'est suicidé… Tout semble à l'abandon, les deux autres savants semblent au bord de la folie, se barricadent et refusent tout contact avec le nouvel arrivant… Et le malaise, l'angoisse ne feront que croître ; tout est à la fois normal, banal et déroutant. Quelle est cette négresse circulant dans les couloirs, que Kelvin retrouve endormie contre le cadavre de Gibarían, dans un milieu qui devrait être mortel pour elle ? Que signifie cette expérience entreprise, ces sous-entendus, cet effroi que manifestent les survivants ? En quelques heures, Kelvin se retrouve au bord de l'hallucination et de la folie, il sent le réel le fuir, l'abandonner, pour l'isoler dans un monde de fantasmes aberrants. Mais ce qui l'entoure a-t-il une autre réalité que son cerveau enfiévré ? Comment Kelvin s'y prend pour redonner au monde qui l'entoure sa matérialité et sa netteté est proprement remarquable. Et c'est alors, quand le réel est revenu, que paraît Harey, la femme aimée, jadis bêtement poussée au suicide, et qui est là, aimante, réelle, vivante, se souvenant d'événements survenus après sa mort… Dès lors, le récit évolue sur deux plans. Il y a le roman de Kelvin, effrayé d'abord, puis qui recommence un amour gâché jadis par l'inexpérience, et qui finalement perdra Harey une seconde fois, sans espoir. En face, ses deux collègues qui, désespérément, veulent comprendre ce qui se passe. C'est le roman de la confrontation de deux pensées étrangères l'une à l'autre. C'était le thème déjà de La Cité des Sphères, mais l'ouvrage polonais souligne, cruellement, ce que le roman américain a de factice, de fabriqué, de demi-audaces, il ne s'agit pas ici d'une lutte contre la montre, de sauver la Terre, de se libérer d'un esclavage… Il s'agit de comprendre. Voici des décennies et des décennies que les hommes étudient Solaris et les manifestations de son océan vivant. Et les dizaines de pages où sont rapportées les approches, les observations, les essais, les erreurs d'interprétation, les théories qui se succèdent vainement, sont merveilleuses d'invention, d'imagination et de justesse de ton. Elles pourraient être extraites d'un ouvrage scientifique, d'un essai sur l'évolution et l'histoire de la pensée. Car le grand thème de l'œuvre est de rendre sensible à la fois l'incommunicabilité des expériences et des observations dès qu'il s'agit d'un monde totalement différent, et l'impossibilité où se trouvent les observateurs de mettre en commun leurs expériences, car le langage fait défaut qui s'est modelé au contact d'une autre réalité. Ensuite de nous faire partager la sensation de cette incommunicabilité, l'impuissance et la lassitude des hommes devant leurs efforts désespérés. Nous en arrivons à une qualité d'angoisse ou de malaise presque métaphysique, née de cette perception de l'incommunicabilité des esprits. Et si finalement les savants parviennent à détruire les créatures créées par l'océan, ils restent tout aussi ignorants de leurs fins, du motif de leur apparition, du pourquoi de leurs manifestations. Écrit d'une plume grise, un tel récit suffirait déjà à nous attacher, mais Lem l'éclaire d'images percutantes, secouant le lecteur, et s'imposant avec une évidence brutale. Jacques VAN HERP Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Denoël : Catalogue analytique Denoël (liste) Jacques Sadoul : Anthologie de la littérature de science-fiction (liste parue en 1981) Jean Gattegno : Que sais-je ? (liste parue en 1983) Denis Guiot & Jean-Pierre Andrevon & George W. Barlow : Le Monde de la science-fiction (liste parue en 1987) Albin Michel : La Bibliothèque idéale de SF (liste parue en 1988) Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Association Infini : Infini (1 - liste primaire) (liste parue en 1998) Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Science-fiction (liste parue en 2002) François Rouiller : 100 mots pour voyager en science-fiction (liste parue en 2006) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |