|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

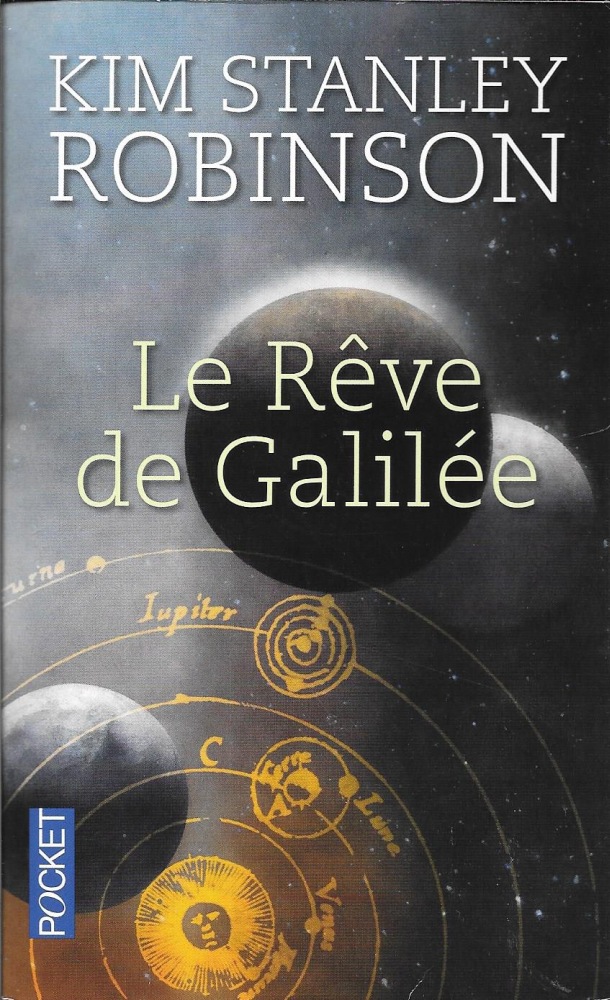

Le Rêve de Galilée

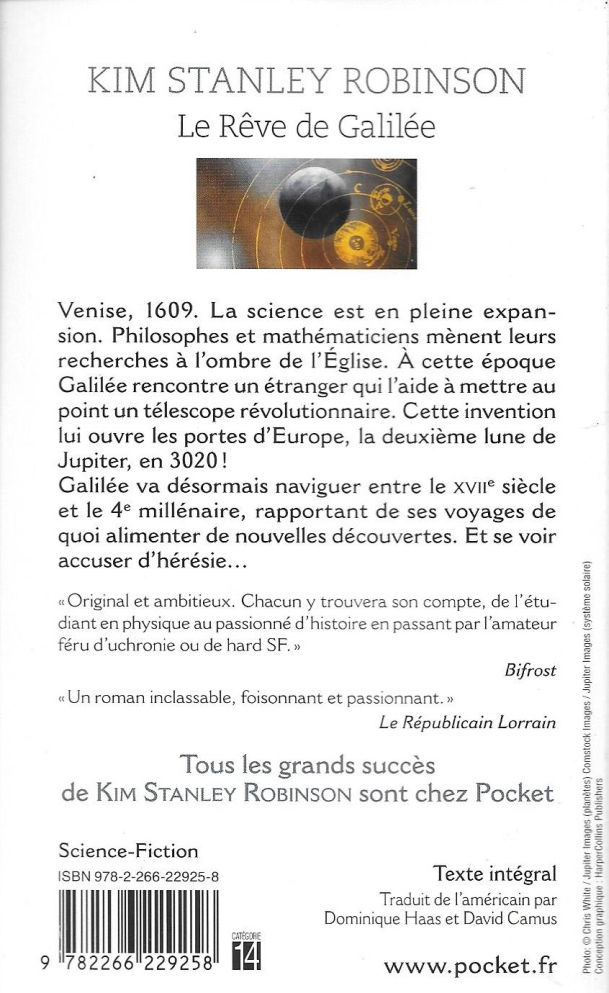

Kim Stanley ROBINSON Titre original : Galileo's Dream, 2009 ISFDB Traduction de David CAMUS & Dominique HAAS POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 7106 n° 7106  Dépôt légal : septembre 2013, Achevé d'imprimer : août 2013 Roman, 864 pages, catégorie / prix : 14 ISBN : 978-2-266-22925-8 Format : 10,8 x 17,7 cm✅ Genre : Science-Fiction Photographie de couverture : ® Chris White / Jupiter Images (planètes), Comstock Images / Jupiter Images (système solaire). Conception graphique : HarperCollins Publishers.

Quatrième de couverture

Venise, 1609. La science est en pleine expansion. Philosophes et mathématiciens mènent leurs recherches à l'ombre de l'Église. À cette époque Galilée rencontre un étranger qui l'aide à mettre au point un télescope révolutionnaire. Cette invention lui ouvre les portes d'Europe, la deuxième lune de Jupiter, en 3020 !

Galilée va désormais naviguer entre le XVIIe siècle et le 4e millénaire, rapportant de ses voyages dans le futur de quoi alimenter de nouvelles découvertes. Et se voir accuser d'hérésie...

« Original et ambitieux. Chacun y trouvera son compte, de l'étude en physique au passionné d'histoire en passant par l'amateur féru d'uchronie ou de hard SF. »

Bifrost

« Un roman inclassable, foisonnant et passionnant. »

Le Républicain Lorrain

Critiques

1609 : un étranger informe Galilée de l’existence, loin au Nord, d’une lunette à deux lentilles qui grossit les objets. Cet événement sera le déclencheur d’une épopée dont les échos résonnent encore aujourd’hui. 3020 : des hommes occupent plusieurs lunes de Jupiter ; l’exploration des profondeurs d’Europe conduit à une lutte sans merci entre différentes factions. Ici, KSR nous projette avant tout dans la vie du savant italien. Il en présente, avec beaucoup de rigueur, le contexte compliqué – scientifique, politique et historique. Le roman entremêle une ligne science-fictionnelle plus classique, riche de descriptions majestueuses du système jovien et d’aventures trépidantes au cœur de ses lunes, mais non sans quelques infodumps et analyses psychologiques, épistémologiques et historiques. C’est bien entendu en regardant à travers une lunette que Galilée passe d’un univers à l’autre. En nous faisant entrer dans l’intimité de l’astronome, Robinson livre une vision du personnage bien éloignée du mythe – et peu sympathique. Pour obtenir ce qu’il estime lui être dû, le grand homme n’hésite pas à sacrifier ses deux filles, qu’il contraint à une vie de misère comme nonnes dans un couvent sans terre – ce qui conduira d’ailleurs l’une d’elles à la folie. De même, à son départ de Padoue, il abandonne à son sort Mazzoleni, l’artisan aux doigts d’or à qui il doit tant de dispositifs. Rien ne compte que ses grands projets, peu importe les dommages collatéraux. Il n’en demeure pas moins que l’on s’attache à ce Galilée certes imbu de lui-même (« Si j’ai vu moins loin que d’autres, c’est que j’étais debout sur les épaules de nains »), mais animé par une sincère et profonde volonté de comprendre le monde. KSR excelle dans la reconstitution des expériences menées par Galilée et la démarche novatrice qu’il utilise dans son atelier. À un détail près toutefois, mais de taille : la restitution du moment où une nouvelle compréhension d’un phénomène surgit, rendue par un simple son de cloche dans la tête, façon Tex Avery. Les aventures joviennes du physicien apparaissent alors avant tout comme un prétexte à un guidage du lecteur dans sa compréhension des enjeux épistémologiques et politiques. Que se joue-t-il avec sa revendication de la démarche expérimentale et des mathématiques comme outils pour explorer le monde ? Et ça marche, même si Robinson passe à côté de l’apport essentiel de Galilée à la physique, le principe de relativité du mouvement, assimilant même physiques newtonienne et galiléenne (alors même qu’en posant un temps et un espace absolu, Newton balaye le principe galiléen de relativité ; il faudra attendre Mach, Poincaré, et finalement Einstein, pour qu’un principe de relativité plus général soit enfin de nouveau formulé). À sa décharge, c’est là un aspect de l’histoire des sciences trop peu connu et encore moins enseigné. En dépit d’épisodes SF qui sonnent parfois un peu creux, les rencontres de Galilée sur les lunes de Jupiter avec deux femmes fortes, Aurore et Héra, sont autant de moments réjouissants de confrontation de modes de pensée différents et de réflexion sur la condition féminine. L’affection évidente de Robinson pour son astronome un peu dépassé par ces personnalités marquantes est contagieuse. Ce roman offre un remarquable aperçu, très documenté, de la vie de Galilée comme de son époque. Il nous invite à ne pas oublier que « Nous sommes des créatures culturelles, et ce que nous prenons pour des émotions spontanées et naturelles est en réalité formé par un système culturel qui évolue avec le temps ». Quoi de mieux pour cela, après s’être plongé dans Le Rêve de Galilée, qu’une lecture de ses textes originaux, encore très accessibles et surtout très beaux ? Estelle BLANQUET Critiques des autres éditions ou de la série

Avec Le Rêve de Galilée, Kim Stanley Robinson nous invite à redécouvrir l'un des épisodes les plus connus de l'histoire des sciences : les démêlés de Galilée (1564 — 1642) avec l'Inquisition et sa condamnation en 1633. Trente-trois ans après le supplice de l'impertinent Giordano Bruno, qui croyait trop en la pluralité des mondes habités... La science moderne est l'héritière directe de la révolution intellectuelle qui s'est jouée, en bonne partie, au cours de ces trois décennies. Le roman débute en 1609, lorsque Galilée décide de construire sa première lunette astronomique. Détaillant l'Italie de la Renaissance tardive que parcourt son héros, de Venise à Florence et à Rome, Robinson prend le temps de construire un personnage complexe, généreux mais colérique, courtisan mais indépendant, égocentrique mais attentif, souffrant mais rabelaisien. Il s'intéresse aussi à la condition des femmes et au sort de Sœur Marie-Céleste, la fille préférée du savant. S'il ne s'attarde ni sur René Descartes, « un Français agaçant », ni sur « ce dingue de Kepler », quelques portraits bien sentis de grands seigneurs et de princes de l'Eglise viennent compléter la galerie : on trouvera ici la matière d'un roman historique de la plus belle eau, très documenté, avec la minutie qui caractérise cet auteur. L'uchronie pointe son nez spéculatif là où on ne l'attend pas : ce XVIIe siècle historique est mis en dialogue avec un futur lointain, appartenant à une ligne d'univers où, comme Bruno, Galilée a finalement été brûlé vif, consommant un divorce définitif entre science et religion. Moins solidement étayée, voire purement onirique, cette seconde ligne narrative n'en constitue pas moins un contrepoint fructueux. Robinson peut y donner libre cours à sa réflexion sur l'ambivalence des rapports qu'entretiennent science et religion, après celle menée dans sa trilogie « Capital code » sur les rapports entre science et politique. Un regret toutefois. S'attachant aux pas de Galilée, Robinson nous fait entrer dans son intimité et s'impose de ce fait l'un des défis les plus difficiles de la littérature : susciter chez le lecteur la révérence qu'inspire invariablement le contact d'une puissance créatrice hors du commun. Le souffle d'un Victor Hugo lui permet à n'en pas douter de dialoguer sans complexe avec les plus grands esprits de l'Histoire — « Oui, ces génies qu'on ne dépasse point, on peut les égaler. Comment ? En étant autre » suggère-t-il dans L'Art et la science -, mais n'est pas Hugo qui veut. Si Robinson déjoue sans peine le piège de l'hagiographie, son Galilée n'est, comme lui peut-être, qu'un honnête spécialiste. Mais ne boudons pas notre plaisir : génie ou pas, les découvertes du physicien sont crédibles et compréhensibles, et ce n'est déjà pas si mal ! D'un texte à l'autre, Kim Stanley Robinson continue à tisser une trame conceptuelle cohérente, jusqu'à faire sans doute de son œuvre l'une des plus significatives de la science-fiction actuelle. Original et ambitieux, Le Rêve de Galilée apparaît comme un élément d'envergure de ce projet. Chacun y trouvera son compte, de l'étudiant en physique au passionné d'histoire en passant par l'amateur féru d'uchronie ou de hard science fiction. C'est toutefois un tout autre livre que nous proposent les Presses de la Cité. La traduction de Dominique Haas et David Camus, par ailleurs honorable, est parsemée de faux sens et d'approximations chaque fois qu'il est sérieusement question de physique. Pour le lecteur attentif, loin du génie scientifique que tente de faire revivre Robinson, le Galilée de la version française se révèle alors du dernier balourd, confondant les concepts, employant un mot pour un autre, etc. Passé le premier mouvement d'exaspération, on peut choisir de s'en accommoder en fermant les yeux sur les passages fautifs. Ce ne serait ni la première, ni sans doute la dernière fois. On peut aussi décider de lire cette version telle qu'elle est. Et là, surprise ! Si ce nouveau Rêve de Galilée n'a plus grand-chose à voir avec la version originale, dans son rapport à la science du moins, il tient presque aussi bien debout et ouvre de nouvelles pistes très intrigantes. Mieux : il apparaît comme une réinterprétation radicale de la naissance de la science moderne. Cette version alternative n'y va pas par quatre chemins. La gloire de Galilée y est très surfaite. L'aplomb du soi-disant physicien impressionne ses femmes et ses domestiques, ainsi que quelques protecteurs puissants et généreux ; mais ce n'est en fait qu'un cuistre incompétent. Comment pareil personnage peut-il avoir eu une telle influence sur la science ? C'est que, comme l'expose sans ambages la quatrième de couverture, Galilée « va naviguer entre le XVIIe siècle et le quatrième millénaire, rapportant de ses voyages dans le futur de quoi alimenter de nouvelles découvertes ». Tricheur, avec ça ! Les motivations de ses visiteurs du futur, tout sauf scientifiques, étant également des plus douteuses, l'ensemble constitue une uchronie assez fascinante, un mythe burlesque des origines de la science à mi-chemin entre Le Voyageur imprudent et Tartuffe. Si c'est un accident de traduction, il est peu banal ; mais s'il s'agit d'une mystification littéraire — chapeau bas ! Éric PICHOLLE |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |