|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Mécasme

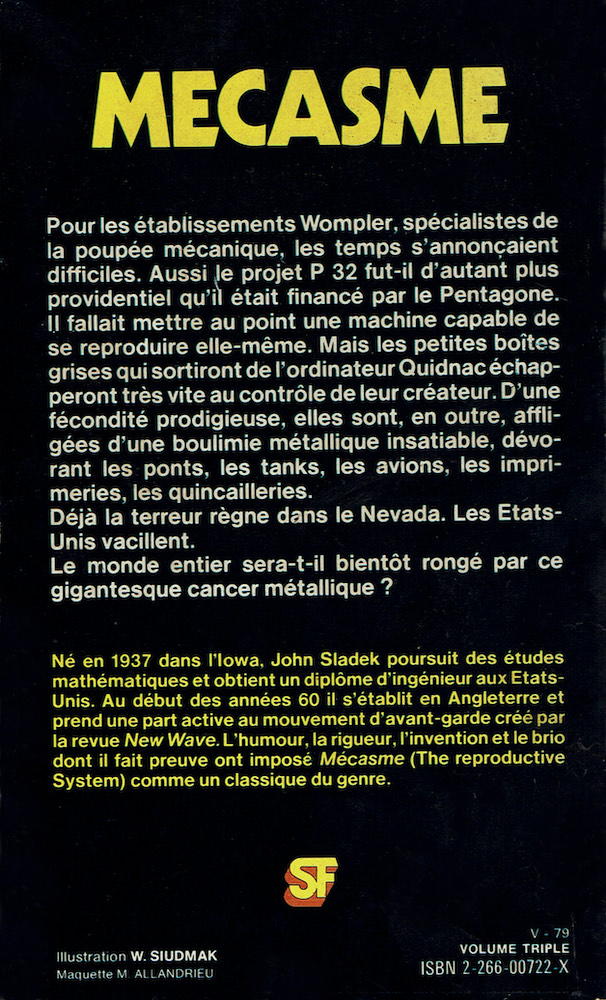

John Thomas SLADEK Titre original : The reproductive system, 1968 Première parution : Londres, Royaume-Uni : Gollancz, 1968 ISFDB Traduction de Simone HILLING Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5050 n° 5050  Dépôt légal : 2ème trimestre 1979, Achevé d'imprimer : 18 avril 1979 Réédition Roman, 288 pages, catégorie / prix : 3 ISBN : 2-266-00722-X Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Pour les établissements Wompler, spécialistes de la poupée mécanique, les temps s'annonçaient difficiles. Aussi le projet P 32 fut-il d'autant plus providentiel qu'il était financé par le Pentagone. Il fallait mettre au point une machine capable de se reproduire elle-même. Mais les petites boîtes grises qui sortiront de l'ordinateur Quidnac échapperont très vite au contrôle de leur créateur. D'une fécondité prodigieuse, elles sont, en outre, affligées d'une boulimie métallique insatiable, dévorant les ponts, les tanks, les avions, les imprimeries, les quincailleries.

Déjà la terreur règne dans le Nevada. Les Etats-Unis vacillent.

Le monde entier sera-t-il bientôt rongé par ce gigantesque cancer métallique ?

Né en 1937 dans l'Iowa, John Sladek poursuit des études mathématiques et obtient un diplôme d'ingénieur aux Etats-Unis. Au début des années 60 il s'établit en Angleterre et prend une part active au mouvement d'avant-garde créé par la revue New Wave. L'humour, la rigueur, l'invention et le brio dont il fait preuve ont imposé Mécasme (The reproductive System) comme un classique du genre.

Critiques

La science-fiction surprendra toujours le lecteur qui ne l'abandonnera pas après le premier roman. En effet, contrairement à d'autres genres, elle permet beaucoup d'originalité et de renouvellement. Si toute la production ne reste pas d'actualité, il est néanmoins un bon nombre d'œuvres dont une partie au moins nous réjouit encore par la pertinence du propos. C'est le cas dans Mécasme de J. Sladek paru pour la première fois en 1979 , où la France joue déjà le rôle de l'épine dans le pied de l'Amérique. Aux Etats-Unis, une petite usine au bord de la faillite décide de lancer un programme ambitieux. Il s'agit ni plus ni moins que d'inventer une machine qui puisse se reproduire elle-même. Suivant le credo bien américain selon lequel l'état ne fait que gaspiller de l'argent, Sladek imagine que le gouvernement finance sans rechigner ce projet un peu fou. Voilà donc notre petite usine transformée en bunker gardé par des marines à l'extérieur et peuplé de savants du MIT à l'intérieur. Rajoutez une histoire d'espions russes et américains qui essaient d'empêcher les Français d'envoyer une fusée sur la lune. Saupoudrez avec un zeste de savant fou. Brassez bien avec quelques expertes sensuelles et impitoyables. Râpez le tout à la moulinette d'un humour un peu noir. Enfin laissez cuire durant 282 pages : si le mets n'est pas parfait, il a néanmoins du goût ! Tout le monde n'appréciera pas la dérision qui se donne libre cours tout au long de l'intrigue. Du savant ridicule qui veut faire souffrir le monde, aux grenouilles (les Français) dans leurs misérables petites voitures, en passant par la maîtresse parfaite aux reins symétriques, personne n'échappe à la causticité dévastatrice de Sladek. Ceux qui croyaient que la science-fiction était un genre trop sérieux pour véhiculer de telles énormités devront souffrir en silence. Cette approche nuit-elle à l'image de notre chère science-fiction ? A vous d'en juger. Paru il y a plus de 20 ans, ce volume se laisse encore bien lire. Amateurs de sourires, préparez-vous à passer un bon moment, même s'il n'est pas inoubliable. Pour les sérieux, ceux qui sont allergiques aux intrigues débridées, ou ceux qui préfèrent un humour plus subtil, mieux vaut qu'ils passent leur chemin. Antoine ESCUDIER (lui écrire) CROISSEZ ET MULTIPLIEZ La reprise en PP de cet ouvrage vraiment dément s'imposait à plusieurs titres. D'abord, Sladek est un grand méconnu : en France, on n'a traduit de lui que deux romans et quelques rares nouvelles. Ensuite, parce que c'est un cas. Auteur US, né en 1937, il a une double formation technique et littéraire — ce qui donne à ses scénarios délirants une cohérence et des « effets de réalisme » qui piègent le lecteur, le poussant à accepter comme naturelles les conséquences les plus loufoques d'idées de départ parfaitement (pseudo) logiques. D'où une impression double : « C'est un monde fou : c'est bien ainsi que les choses se passent » : on hésite, sans trancher, entre l'absurde et le rire libérateur d'angoisse. C'est autant par la prise en compte de la mécanisation du monde (la prolifération des objets, avec une logique qui leur est propre) que de la mécanique dans des discours, que Sladek trafique (ou, ce qui est plus drôle, réduplique — à distance) que naissent ces effets. Cette attention à la mise en scène des discours et des clichés constitue le récit de Sladek (il est passé par New Worlds et ça l'a marqué) et explique l'impact de cet auteur sur nombre d'amateurs ; mais peut-être aussi la difficulté qui est la sienne de devenir un auteur « populaire ». Cette réédition devrait lui permettre d'élargir en France une audience qu'il mérite. Roger BOZZETTO Critiques des autres éditions ou de la série

Andrevon m'a dit : Il y a un livre dont tu devrais faire la critique, c'est Méchasme de John Sladek ; Sladek, c'est presque un inconnu en France, alors ta monumentale ignorance en matière de science-fiction pour une fois ne se verra pas trop ; on a publié deux histoires de Sladek dans Galaxie, tiens, je te les passe, lis-les, après ça tu en sauras autant sur lui que n'importe qui. J'ai dit à Andrevon : C'est bon ? Andrevon m'a dit : Bof ! Mais toi tu devrais aimer, c'est plein d'ingliche umour. Alors, bien sage, j'ai lu Le bébé dans la cuisinière de John T. Sladek dans Galaxie n° 63, et je me suis réjoui... qu'il n'y en ait que six pages, parce que j'ai trouvé ça bête, mais bête ! Qui donc a dit que la science-fiction devait plus à Lewis Carroll qu'à H. G. Wells ? Encore ma monumentale ignorance, heureusement que les lecteurs sont là pour pallier les insuffisances de prétendus critiques comme moi, la dernière fois que j'ai écrit « Qui donc raconte que... », c'était dans mon truc sur Macbeth du n° 224, et Dorémieux a été inondé de lettres indignées du genre « C'est James Thurber, bien sûr, comment peut-on ignorer une chose pareille ? » Bref, tout ça pour dire que le loir dans la théière, c'était peut-être délirant, mais c'était poétique, tandis que ce bébé dans la cuisinière... Mais, comme Andrevon m'avait dit qu'il fallait aussi lire L'homme qui dévorait les livres (Galaxie n° 89) et que je suis discipliné, j'ai lu, et j'ai trouvé cette fois qu'il y avait tout de même un petit quelque chose : c'était toujours aussi délirant, maison voyait d'où ça venait et où ça allait, et du coup ça méritait le nom de science-fiction. Car la science-fiction peut être aussi délirante qu'on veut à condition que ce délire soit or-ga-ni-sé. La science-fiction, c'est Hamlet vu par Polonius au vers 203 de la scène 2 de l'acte II : « Quoique ce soit de la folie, il y a de la méthode dedans. » Réconforté par ces bonnes paroles du plus grand poète de tous les temps, et ayant appris de surcroît que Sladek était de nos âges à Andrevon et à moi, et que, malgré son nom rimant avec Karel Capek, et donc sans doute tchek, Sladek est un Américain qui a eu la sagesse d'aller respirer l'air du pays de mes propres ancêtres et du plus grand poète de tous les temps, je me suis alors attelé au long roman publié dans la collection « Anti-mondes ». Je m'attendais à trouver le temps plutôt long ; mais, ô divine surprise ! ce livre, peu s'en fallut que je le dévorasse. « Méchasme », ce me semble, ce doit être à « mécanisme » ce qu'« orgasme » est à « organisme » : interprétation qui paraît corroborée par le titre initial : The reproductive system, « le système reproducteur ». L'idée de base, en effet, est l'invention d'« une machine qui se reproduit elle-même » (p. 14) en dévorant tout ce qui passe à sa portée en fait de matière assimilable — en l'occurrence métal. On imagine aisément tout le parti qu'un humoriste peut tirer d'un « croissez et multipliez » adressé à une créature métallique et mécanique, par un créateur qui s'appelle Smilax (« smile » comme « sourire » et « ax » comme dans Furax) et qui se prend si bien pour le Créateur qu'il veut tirer du plus grand nombre possible d'êtres la plus grande somme possible de souffrance (cf. p. 190). Voilà donc un labo, puis une ville, puis les U.S.A., et bientôt la Terre, envahis de petites boîtes grises fort occupées à conquérir le monde et à le plier à la loi du QUIDNAC (l'ordinateur à ADN conçu par Smilax). Les effets comiques d'une imitation de l'homme par la machine ne sont plus à démontrer (voir par exemple les merveilleux robots dessinés par Emsh pour illustrer Enfer cosmique de Brian W. Aldiss dans Galaxie n° 81). Mais Sladek ne s'en tient pas là et exploite plus encore les effets comiques de l'imitation de la machine par l'homme. Il nous livre une extraordinaire galerie de caricatures, parmi lesquelles se détachent Shelley Belle (caricature de Shirley Temple), Grawk (général grawgnon et grawkochon, grawkoq-de-basse-cour, grawkuisseur, grawkocufieur), Scotty et Suggs, Vetch et Vovov (émules de James Bond et de ses « homologues soviétiques » comme le dit si joliment, l'O.R.T.F.). Chaque personnage est à ce point conditionné par son enfance, son métier, ou quelque traumatisme, qu'il réagit à toute situation nouvelle avec la prévisible régularité d'un automate : c'est Barthemo Beele, journaliste, qui pense sous forme de gros titres tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, même l'infidélité de sa femme (chapitre 7) ; c'est le professeur Brian Gallopini, devenu gangster, qui ne cesse de mêler le langage abscons de l'universitaire à la langue verte du milieu ; c'est le chirurgien Smilax, qui parle d'amour en termes de physiologie ; c'est le jeune Ron, qui trouve toujours que la réalité plagie tel ou tel de ses films favoris ; c'est la jeune et jolie Susie Suggs, qui conçoit chaque étape de sa toilette selon les clichés dictés par la publicité. Par-là l'humour débridé débouche sur la satire des agents de cette aliénation : satire de l'armée (le général qui se plaint d'abord de ne pas être arrêté parce qu'il pourrait bien être un espion, puis d'être arrêté parce qu'on devrait le reconnaître, la sentinelle qui continue à appliquer sa consigne lorsque tout autour lui s'est écroulé et que lui-même est bien près de le faire) ; satire de la publicité (chapitre 9 notamment) ; satire des moyens d'information (ce qu'en charabia moderne on appelle mass-media) ; satire d'un système économico-social qui de docteurs ès-lettres fait des mécaniciens de locomotive ou des gangsters ; satire d'un système de relations internationales qui fait du premier débarquement sur un astre mort et stérile un sujet de rivalité entre France, Russie et Etats-Unis, et une belle occasion de tuer et de mourir glorieusement. Le procédé principal de cette satire, c'est la parodie de tous les styles qui servent d'instruments à cette aliénation, depuis les tirades héroïco-pathétiques des romans d'espionnage patriotiques (p. 152) jusqu'aux citations évangéliques (page 160, « Médecin, guéris-toi toi-même », c'est Luc, 4,23, ô lecteur déchristianisé !). Ces tics de langage et de pensée vont jusqu'au paralogisme, c'est-à-dire au développement méthodique de prémisses aliénées. Par exemple, pour Smilax, « avoir des bébés ne pouvait pas être si mal que ça après tout : quelque chose d'aussi solennel et sanglant ne pouvait être entièrement mauvais » (p. 96). Ou, pour Harry, le gangster tout en muscles, « un individu assez vil pour survivre à son propre meurtre ne méritait pas de vivre » (p. 180). L'aliénation sociale confine ici à l'aliénation mentale : un fou n'est-il pas, selon Chesterton, quelqu'un qui a tout perdu sauf la raison ? Si tels sont les hommes, l'humour de Sladek est un humour noir, grinçant... grinçant comme une grande machine mal huilée dont ils seraient les pignons mal ajustés. Et même si Sladek met cette notion dans la bouche de Smilax, qui lui-même l'attribue à l'armée, l'effet de son livre est de faire penser irrésistiblement qu'« à ses yeux, les hommes ne sont pas des êtres humains mais de simples rouages » (p. 159). Les plus mécanisés de tous, Karl et Kurt Mackintosh, surnommés les frères Frankenstein, déjà identiques au début comme deux pièces usinées, n'ont aucun mal à devenir à la fin de véritables cyborgs ; chez d'autres, la robotisation est plus superficielle matériellement (la combinaison d'astronaute rend Antoine, Brioche, Beele, Suggs, Vetch 1 et Vovov indiscernables) mais tout aussi réelle en profondeur. Tous ces personnages raides et à deux dimensions sont des pantins manœuvrés par de gros fils très visibles. Qui les manipule ? Smilax en apparence, par l'intermédiaire des machines animées dont il est le dieu ; mais lui-même vit dans la terreur que la destinée ne fasse de lui aussi son jouet : « S'il y avait une chose que craignait Smilax, c'était bien qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, sa création se retournât contre lui... La littérature abondait en histoires semblables, comme Frankenstein et Russum (des Robots Universels), de Génies irascibles, d'apprentis sorciers et de pactes néfastes avec le diable » (p. 210). C'est bien ce qui semble arriver à la fin, puisque Smilax, attaqué par une grue (je ne parle ni de l'oiseau ni de la demoiselle), est pris d'une folle panique et se laisse vaincre et tuer. Et même si en fin de compte la grue était maniée par Aurora, qui avait résolu le problème (façon dont Smilax contrôle le système et moyen de « duper l'intelligence trop littérale du système » pour le soumettre à une autorité bienfaisante) un peu à la manière d'une Susan Calvin qui serait de surcroît jolie, et si tout se termine en happy ending, Sladek se sert de ce happy ending même pour se moquer de la robotisation du lecteur lui-même, toujours attaché au « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » : il intitule ce vingt-septième et dernier chapitre Utopie ; il le fait précéder d'une épigraphe d'Oscar Wilde : « Tout finit bien pour les bons et mal pour les méchants, c'est cela la fiction » ; et il en rajoute dans les mariages, qui comprennent le remariage de la peu ragoûtante mais irrésistible Mary Junes, à côté du mariage de l'héroïne Aurora avec Cal, qu'elle a jugé d'emblée comme un éternel perdant, tout en étant sûre d'emblée aussi qu'elle l'épouserait. Et finalement l'auteur lui-même n'est-il pas robotisé tout autant que ses personnages, entraîné tout autant qu'eux par le « système reproducteur » qu'il a créé ? Entraîné par les citations qu'il reprend en les déformant (« Nous avons perdu un homme mais nous n'avons pas perdu la guerre », « Les Etats-Unis dureront encore plus de mille ans », p. 99 ; « Hommes du futur, ceux qui vont mourir vous saluent ! » p. 218), entraîné par les situations qui parodient des événements légendaires ou historiques (la triple tentation de Brioche sur la Tour Eiffel, p. 203, est déterminée à imiter celle du Christ par Satan — Matthieu, 4, 1-10), entraîné d'un personnage à un autre par les relations sentimentales, conjugales, familiales ou professionnelles (il y a abondance de coïncidences extraordinaires, de rencontres invraisemblables), Sladek a écrit une œuvre bourgeonnante, proliférante, comme le système qu'il décrit : l'apprenti sorcier, tout autant que Smilax, c'est John T. Sladek ! On est loin ici de ces œuvres dont on sent que l'auteur avait déjà conçu la fin et le développement y conduisant avant d'écrire le premier mot. Au début, un personnage, le plus bête de tous, Louie Wompler, insiste pour qu'on fasse un robot plutôt qu'un « système reproducteur » : en d'autres termes, ce personnage en quête de roman demande en vain à son auteur d'écrire un « robot », c'est-à-dire un Asimov ; mais, pas si bête, Sladek sait bien qu'il n'est pas Asimov, et que s'il faisait de l'Asimov il ne pourrait pas se faire un nom. Il s'appelle John Thomas Sladek, et l'anagramme de « John Thomas Sladek », c'est « DNA'S MOL HATH JOKES » (p. 103) ; alors il se lance à corps perdu dans les farces en série d'un ordinateur équipé d'ADN, et le résultat, c'est ce livre « engendré et non créé » en un gigantesque et continu orgasme de mots autant que d'êtres et de choses, verbasme autant que méchasme. Notes : 1. La ressemblance avec les mots slaves signifiant « chose » n'est sans doute pas fortuite, surtout chez un Sladek ! George W. BARLOW Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |