|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Orages en terre de France

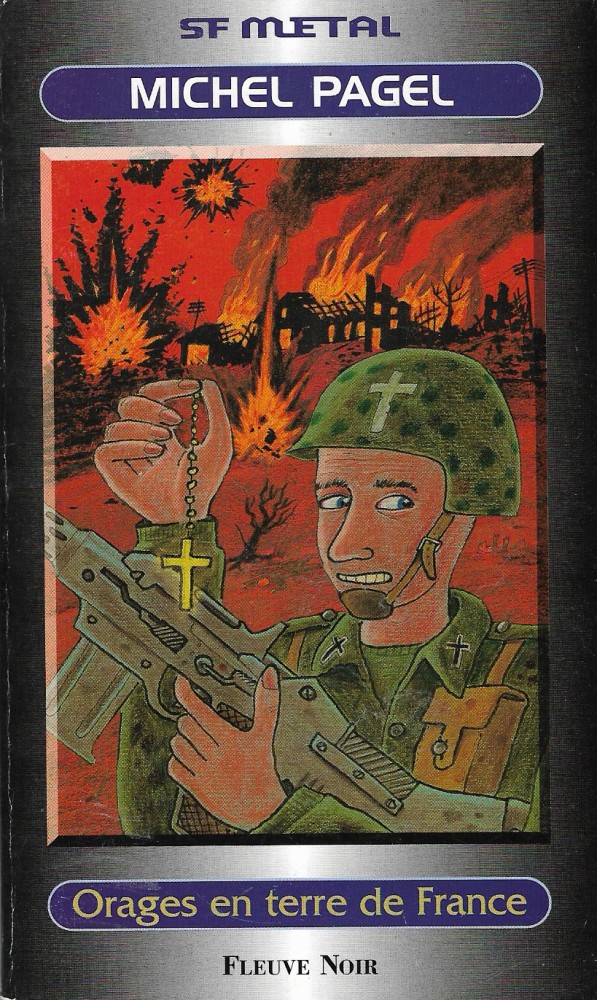

Michel PAGEL Première parution : Paris, France : Fleuve Noir, Anticipation, 1991 Illustration de MAX FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. SF  n° 48 n° 48  Dépôt légal : juillet 1998, Achevé d'imprimer : juin 1998 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 35 FF ISBN : 2-265-06478-5 Format : 11,0 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Sous-collection Métal.

Autres éditions

FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions, 1991 in Le Casino perdu, suivi de Orages en terre de France, MOUTONS ÉLECTRIQUES (LES), 2006 in Le Casino perdu, suivi de Orages en terre de France, 2014 LES MOUTONS ÉLECTRIQUES, 2020

Quatrième de couverture

Né en 1961, Michel Pagel est l'auteur de plusieurs romans relevant de la science-fiction, du fantastique, de l'aventure et de l'heroic fantasy dont Les flammes de la nuit, Les antipodes et Le crâne du Houngan parus au Fleuve Noir. Les connaisseurs le tiennent pour l'une des valeurs les plus sûres de la jeune science-fiction francophone.

À la fin du XXe siècle, la Guerre de Mille Ans qui oppose la France et l'Angleterre fait toujours rage dans les Provinces de l'Ouest. Au-delà des questions territoriales, ce sont des divergences religieuses qui animent les deux Nations : le pape et l'archevêque de Canterbury se livrent à un véritable bras de fer par pions interposés... si bien qu'à travers toute la terre de France, des hommes et des femmes se débattent pour survivre... Dans le Bas-Poitou, les expériences des médecins anglicans commencent à porter leurs fruits...tandis qu'en Île-de-France, les sermons enflammés du télévangéliste Frédéric d'Arles électrisent les foules.

Ce volume est la réédition revue et corrigée du n° 1851 de la collection « Anticipation » du Fleuve Noir paru en 1991 et depuis longtemps introuvable.

Critiques

Dans le paysage éditorial français, les uchronies sont suffisamment rares pour qu'on les remarque rapidement, et encore plus lorsque il s'agit de textes écrits directement en français. Michel Pagel, loin des presque classiques histoires de IIIe Reich victorieux et de guerres de Sécession remportées par les Confédérés, nous offre avec Orages en terre de France une trame un peu plus originale en imaginant une guerre de Cent ans qui ne s'est pas arrêtée avec la victoire française de Castillon. Plus qu'un roman, l'ouvrage se présente comme une succession de nouvelles, une suite de saynètes qui brossent le tableau d'une France de l'Ouest — de Toulouse au sud, à l'Anjou au nord — tour à tour occupée par les armées du roi de France et du roi d'Angleterre au cour d'une guerre qui semble interminable. La première nous présente le martyre d'un Clément Ader de la fin du XXe siècle qui met au point une machine volante proscrite par l'Église. Le deuxième texte, plus intimiste, relate la lente agonie — assistée scientifiquement — d'une mère et les querelles politiques qui enveniment la vie quotidienne entre le père et le fils. La nouvelle suivante narre la tentative d'éradication d'un télévangéliste intransigeant devenu gênant pour la grande puissance qu'est l'Église catholique. Enfin, le dernier texte, le plus long et sans doute le plus abouti, narre les pérégrinations de différents personnages prisonniers de cette guerre stupide et vaine dont on semble avoir oublié jusqu'aux origines. On y croise des militaires anglais et français, des civils qui tentent de survivre, des victimes et des bourreaux, ou encore des opposants qui veulent que cette boucherie pluriséculaire s'arrête enfin. À la lecture de cet ouvrage, qu'il faut bien se résoudre à appeler un recueil, on ne peut que rester surpris devant l'économie de détails historiques fournis par l'auteur. Là où pas mal de romans fondés sur l'histoire sont loin d'être avares en explications, nulle part, Michel Pagel ne dévoile les clefs de cette France différente. Aucun point de divergence ne nous est donné, et là même où l'économe Pavane de Keith Roberts nous dévoilait l'événement constitutif à son univers, nous ne pouvons pas savoir si c'est l'absence d'une Jeanne d'Arc ou le génie d'un Prince noir qui a été la source de cet univers sombre et décalé. De la même manière, peu d'éléments originaux découlent de la création de cette histoire parallèle ; on se sent finalement peu dépaysé par un contexte malheureusement propre à la grande majorité des conflits connus par l'humanité et qui rappelle fréquemment la Première Guerre mondiale, telle qu'elle fut par exemple décrite par Céline — le style en moins, la nouvelle L'inondation a bien des relents des tranchées de Casse-pipe. Il ne faudrait cependant pas croire que l'auteur s'est abstenu de toute spéculation : le rôle qu'il fait jouer aux deux Églises antagonistes, la catholique française et la vraisemblablement anglicane de Canterbury, est primordial et découle d'une vision de l'Occident chrétien médiéval très proche de la réalité. Même si, une fois de plus, on ignore tout de ce qui a séparé ces deux chrétientés — le véritable schisme ayant eu lieu en 1534, bien après la fin de la guerre de Cent Ans — leur rôle est des plus importants, puisque elles semblent être les véritables moteurs de la guerre, les deux monarques restant pratiquement dans l'ombre. On peut bien sûr être choqué par certaines approximations théologiques, notamment par celle qui fait inventer à ces religieux fanatiques une véritable machine à ressusciter — il est vrai de façon bien imparfaite et pas vraiment aussi miraculeuse que de la Résurrection du Christ — alors même qu'elle considère le vol d'engin plus lourd que l'air comme une hérésie. Le nerf de la guerre a certes ses raisons, mais la logique en est ici un peu bancale. Les spéculations contextuelles de l'auteur à partir de cet enlisement d'une guerre médiévale sont cependant rares. Comme dans le cas de la description de la guerre, la plupart des éléments du contexte nous sont bien connus. Si l'on peut concevoir une certaine forme de nationalisme va-t'en-guerre des deux côtés de la Manche — la naissance d'une nation France pouvant remonter pour certains historiens à la victoire de Philippe Auguste à Bouvines, en 1214 — , certains des éléments du décor de ce monde peuvent paraître un peu arbitraires, comme l'existence des deux langues contemporaines que sont l'anglais et le français ou la présence de certains personnages ou objets typiques de notre civilisation issue de la Révolution industrielle — outre les divers véhicules motorisés semblables aux nôtres, on peut trouver « curieusement moderne » l'apparition d'un télévangéliste typiquement nord-américain, le poids des institutions ecclésiales ne pouvant à lui seul tout expliquer. C'est sans doute que le discours de Michel Pagel est ailleurs, au-delà de ce que réclame habituellement ce que nous aimons classer sous l'étiquette de l'uchronie, sous-genre un peu bâtard de la science-fiction. Que deux trames historiques si différentes dans leurs fondements, la nôtre — qui paraît en regard presque préférable — et celle de cet univers sombre et sanglant, aboutissent finalement aux mêmes types de résultats n'est peut-être pas innocent. L'auteur paraît avoir une vision déterministe de l'histoire : les hommes, mis dans des conditions différentes, font le même types d'erreurs et aboutissent aux même genres de résultats. La société guerrière, fanatique et sub-nationaliste de Pagel n'est certes pas enviable à la nôtre : elle n'est là que pour nous montrer que l'homme a encore bien du chemin à faire pour parvenir à une véritable sagesse. Car, loin de la grande histoire et des hauts dignitaires, c'est bien au commun des mortels que s'intéresse Pagel. Hormis quelques grands ecclésiastiques, la galerie de personnages qui circulent dans les textes de ce recueil n'est composée que de modestes victimes de ce gigantesque conflit. Par petites touches, l'auteur nous parle de tous ces humbles anti-héros, qui chacun à leur manière — qui en créant une machine volante, qui en désertant d'une armée gangrenée de morts-vivants — tentent de lutter contre ce système totalitaire guerrier et sont souvent broyés par les engrenages militaires et religieux qui font tourner ce monde. Entre les résistants et les collaborateurs, Pagel préfère sans aucun doute possible les premiers : mais c'est avant tout aux victimes qu'il s'intéresse. Face à un conflit, à une époque, à un monde devenu incompréhensible pour la plupart des petites gens, ces gens normaux et banals qui forment la majorité d'un peuple ballotté entre deux rois et deux fois, les préoccupations de la grande masse civile et laïque sont aussi sombres que nombreuses. L'auteur en profite au passage pour faire plus qu'égratigner les deux chrétientés de son univers et dénoncer de manière plus générale la religion, que ce soit dans sa tradition la plus ancienne — l'inventeur considéré comme hérétique — ou dans ces symptômes les plus contemporains — le télévangéliste intégriste prêchant un dogme des plus austères. Orages en terre de France, on l'aura compris, ne doit donc pas se lire comme une simple uchronie, comme une œuvre érudite et pointilleuse fondée sur de solides références historiques. Il s'agit là bien plus d'une galerie de portraits de femmes et d'hommes que l'histoire met dans une situation des plus désespérées ; portraits brossés avec une sensibilité certaine, fondée plus sur les émotions que sur une quelconque approche historique. Œuvre de spéculation, certes ; mais plus œuvre de spéculation humaine que de spéculation historique ou scientifique. P.J.G. MERGEY Formidable uchronie en quatre parties. 1991 : la guerre de 1 000 ans sévit entre la France et l'Angleterre, dirigée par le Pape et l'archevêque de Canterbury. L'Église est toute-puissante. Premier volet : un savant (fou ?) construit une machine volante (« avion ») interdite par la religion, et sera décapité pour ce fait. Deuxième volet : triste récit d'une mère condamnée par la maladie. L'on y apprend l'existence d'un Charles XI, qui ne peut être que... de Gaulle ! Troisième volet : l'histoire de Frédéric d'Arles, prédicateur télévangéliste à succès piégé par son cardinal. Il succombera aux charmes d'une tentatrice félonne, pour la tuer en tentant d'exorciser le démon de la chair. Pour les autorités, tout est rentré dans l'ordre... Quatrième volet : le déserteur Ian Ainsworth décide de rentrer chez lui, en Angleterre. Il tue accidentellement une belle aristo rebelle, mais la retrouvera plus tard, ressuscitée pour quelques jours (voilà comme la guerre perdure : grâce à des « zombies » fabriqués à partir des cadavres). Jolie réflexion voltairienne : « Il croyait en Dieu. De cela, il était sûr. Mais de quelle manière convenait-il mieux de Le révérer, il n'eût pu le dire » (p. 148). Tout finira très mal, sous le vrombissement des... « avions ». Quatre récits superbes donc, suffisant à recréer tout un monde différent, ce qui est bien sûr le propre de l'uchronie mais aussi, plus simplement, celui de la science-fiction. Ambiance impressionnante, style excellent : on est triste de refermer le livre. Pagel poursuivra-t-il sa chronique de la guerre de mille ans ? Je l'espère vivement. Bruno PEETERS Rares sont les auteurs à avoir eu l'opportunité de publier un recueil de nouvelles dans la défunte collection « Anticipation » Michel Pagel est le seul à en avoir publié deux : Désirs cruels, en 1989, et Orages en terre de France deux ans plus tard. Ce dernier livre, aujourd'hui réédité, regroupe quatre uchronies se déroulant à la fin du XXème siècle, dans une France en guerre contre l'Angleterre depuis près de mille ans. La Révolution n'a pas eu lieu, la monarchie s'est maintenue des deux côtés de la Manche et l'Eglise est toujours aussi puissante et respectée. Dans Ader, un universitaire à la retraite construit 1a première machine volante. Une invention absolument révolutionnaire, mais qui risque fort de lui valoir les foudres de l'Eglise — au mieux l'excommunication, au pire la mort. Bonsoir, maman est une courte vignette où une malade revient une dernière fois chez elle, auprès de sa famille, avant de mourir. Le Templier raconte la machination mise en place pour discréditer Frédéric d'Arles, le plus célèbre télévangéliste français. Quatrième et dernière nouvelle, L'inondation s'intéresse au destin de trois personnages : un déserteur de l'armée anglaise, la femme qu'il a tuée, l'homme qui l'a ressuscitée. Si ces textes relèvent de l'uchronie, Michel Pagel ne se soucie guère de justifier historiquement son univers et préfère s'intéresser à ses personnages. Le plus mémorable d'entre eux est certainement Frédéric d'Arles, manipulateur de foules, fou de Dieu, haïssable en tous points et pourtant extrêmement humain. Les protagonistes des autres nouvelles sont aussi finement dessinés : des hommes et des femmes subissant une guerre dont ils ne comprennent plus depuis longtemps les enjeux ; écrasés par le poids des traditions, essayant tant bien que mal de faire face à des situations exceptionnelles. Certains choisiront de se rebeller contre les pouvoirs en place et l'absurdité de leur condition, d'autres accepteront de transiger, n'ayant plus d'autre but que de sauver leur vie. Tout au long de ce recueil, Michel Pagel nous fait partager les désirs et les craintes de ses personnages leurs espoirs et leurs doutes. Une œuvre d'une rare sensibilité. Philippe BOULIER En 1991, la couverture de la première édition, avec son zombie décharné, penchait côté épouvante. De fait, Pagel frappe fort, et à l'estomac, quand il montre une mère provisoirement ressuscitée revenant dans sa famille, ou une dissidente tuée par erreur par un déserteur retrouvant son assassin pour une brève idylle post mortem. Pour cette réédition, guerre et destructions sont toujours là, mais des croix remplacent la tête de mort sur l'uniforme, et la naïveté du trait dit le dérisoire des situations. Effectivement, une guerre de cent ans éternisée, entre soldats du Pape et de l'archevêque de Canterbury, des bulles — excommuniant toute machine volante — négociables mais menant encore au bûcher, un télévangéliste-vedette disqualifié par ses perversions enfouies, ce serait ridicule, s'il n'y avait eu dans notre monde à nous le Liban et l'Irlande, l'Inquisition, divers intégristes et un mec en blanc dans un bocal à roulettes. Le temps de quatre nouvelles camouflées en roman (il n'y a pas dix ans, c'était nécessaire au Fleuve), Pagel mêle tout cela, ajoute des clins d'œil uchroniques, coïncidences de dates ou roi Charles XI surnommé « le Grand Charles », fait parfois rire, angoisse, provoque quelques grincements de dents, et, chose rare en terre d'uchronie, préfère les pions, les victimes, les manipulés aux grands de ce monde, ce qui augmente encore son efficacité. Éric VIAL (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |