|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Génocides

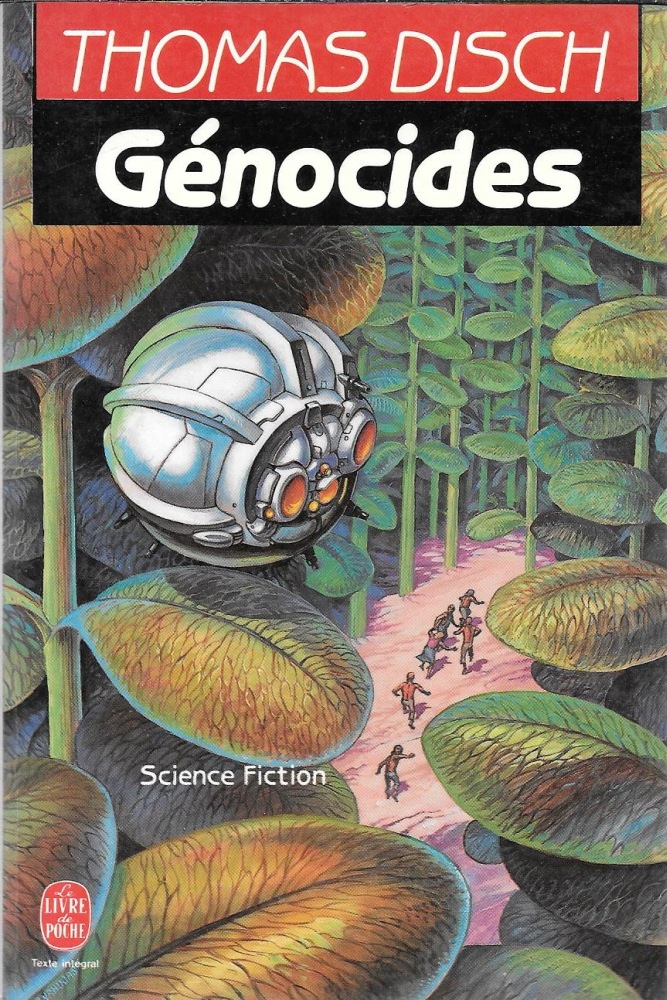

Thomas Michael DISCH Titre original : The Genocides, 1965 Première parution : États-Unis, New York : Berkley Medallion, décembre 1965 ISFDB Traduction de Guy ABADIA Illustration de Patrice SANAHUJAS LIVRE DE POCHE (Paris, France), coll. SF (2ème série, 1987-)  n° 7123 n° 7123  Dépôt légal : avril 1990 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : LP 8 ISBN : 2-253-05296-5 Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

J'AI LU, 1983 MNÉMOS, 2019 in Catastrophes, OMNIBUS, 2005 in Génocides / Camp de concentration, OPTA, 1970 Robert LAFFONT, 1977, 1984

Quatrième de couverture

Génocides conte l'histoire de la plus inattendue et de la plus vraisemblable des invasions de la Terre par des extra-terrestres. Aucun humain ne vit jamais un des envahisseurs. Simplement, du ciel se mirent à pleuvoir des graines. La planète entière se trouva réduite à l'état d'exploitation agricole, et les humains ramenés, presque le temps d'une saison, au statut d'insectes nuisibles.

Survivraient-ils à cette rencontre d'un cinquième type ? Et dans quel état ?

Génocides est peut-être le plus beau livre de Thomas Disch, considéré par la plupart des critiques comme le meilleur des stylistes de la science-fiction américaine. C'est un roman cosmique, désespéré et poignant. Un classique absolu.

Critiques des autres éditions ou de la série

Il est bon de relire les œuvres anciennes de Disch alors que vient de paraître en français son dernier recueil (L'homme sans idées, Denoël). Cela conduit impérieusement à la conclusion que, face aux évolutions parfois discutables de certains de ses collègues des années soixante (Spinrad, par exemple), Thomas Disch campe sur ses positions et demeure égal à lui-même. Disch, écrivain de l'enfermement (La cage de l'écureuil, 334), de la dissolution de la personnalité (Le rivage d'Asie). Disch, modèle du pessimisme littéraire.

On connaît l'argument de Génocides : des extraterrestres que l'on ne verra jamais ont ensemencé la Terre et font la chasse aux parasites qui menacent leurs cultures. A savoir flore, constructions et faune originelles, y compris l'espèce humaine, réduite au statut d'animal nuisible. Le roman suit la destinée d'un groupe humain qui tente de combattre la Plante, puis simplement de survivre.

L'écriture de Disch est ici parfaitement efficace, adaptée à son sujet : si elle n'est pas vraiment « blanche », elle est coulée au moule qu'ont contribué à créer les romanciers hardbolled aussi bien que Steinbeck. Mais, davantage que récriture, le point de vue importe ici. Disch n'a pas écrit la énième variation sur la fin du monde par invasion végétale. L'origine du phénomène lui importe moins que les réactions des hommes. Et le pessimisme est au cœur de la peinture qu'il en dresse. Mais peut-on parler de pessimisme alors que le tableau apparaît si vrai ? Autant que le génocide voulu ailleurs (et celui-ci est un simple nettoyage, orchestré par de vrais fonctionnaires ainsi qu'en témoigne la seule apparition des « autres » dans le récit : un rapport administratif !), c'est la mesquinerie, la soif de pouvoir et le comportement veule des survivants humains qui précipiteront la chute de l'espèce.

Si Génocides est bel et bien l'une des œuvres de Disch où le caractère sans issue est le mieux défini, ce n'est guère par un quelconque acharnement de l'« ennemi », mais plutôt par cette évidence — cruelle sans doute mais combien avérée : l'homme n'a besoin de personne pour se déchirer et réussir un véritable suicide collectif. Le pessimisme si souvent reproché à Disch n'est qu'un trop plein de lucidité.

Dominique WARFA (lui écrire) (site web)

[critique des livres suivants : Philip Goy - Vers la révolution ; A. et B. Strougatski - Un gars de l'enfer ; F. et G. Hoyle - Au plus profond de l'espace ; Ray Bradbury - Bien après minuit ; Yves frémion - Octobre, Octobres ; Thomas Disch - Génocides] Note nooSFere KIERKEGAARD ET PAPA SUR 27 MEGAHERTZ (et nos invités étrangers) 27 mégahertz, c'est la fréquence des radioamateurs. « Nos Bouvard et Pécuchet transistorisés », comme les appelle Philip Goy. Ce n'est pas vraiment une nouvelle, mais une sorte de pièce radiophonique en 5 scènes, QSO sur 27 mégahertz. Avec Larzac, le meilleur texte du recueil de Philip Goy, Vers la révolution. Kierkegaard, Je ne vous le présenterai pas, chers amis. Votre culture vaut bien la mienne (ce qui n'est pas forcément une référence). C'est à son plus célèbre livre, Traité du désespoir, que Frémion fait allusion dans une nouvelle admirable, Toréador prends garde à l'œil noir de Kierkegaard !... la meilleure d'un recueil intéressant et riche, Octobre, octobres. Papa, tout le monde le sait (votre culture, etc.), c'est Hemingway, héros posthume de la nouvelle Le perroquet qui avait connu Papa, dans le recueil de Ray Bradbury, Bien après minuit Recueil de bric et de broc avec quelques traces de brac... Nos autres invités étrangers sont les frères Strougatski pour l'Union dite soviétique, papa Hoyle bon pied bon œil et son fiston, pour l'Angleterre et la hard science réunies, et Thomas Disch, qui est un peu à l'Amérique ce que les Strougatski sont à la Russie. Et maintenant QSO ! Grosse offensive de la nouvelle, chez les Français en particulier. Chefs de V, Elisabeth Gille et Bernard Blanc (les écrivains de science-fiction, comme les grues et les canards sauvages, volent en formation triangulaire...). Et on dit que Jacques Goimard est en train de rassembler quelques beaux volatiles. Après avoir lu Goy, Frémion et les Frenchies de Retour à la Terre 3 (surtout J.-P. Andrevon, Christine Renard et Daniel Phi), J'avoue que je trouve les Anglo-saxophones un peu pâlichons, en ce moment. (Mais je sais bien que pour beaucoup de lecteurs, la science-fiction est un liquide incolore et inodore !) Daniel Riche écrivait dans son éditorial de FICTION n° 284, à propos du film La guerre des étoiles : « Lucas semble avoir compris la vanité de l'allégorie. Son film n'est porteur d'aucun message. C'est de la S.F. pour la S.F., un voyage aux confins de l'imaginaire, sans autre prétention que le plaisir du spectateur. Avec lui, la science-fiction cinématographique entre dans l'Age adulte, celui où elle peut enfin s'assumer seule. » Mon vieux, ça c'est un manifeste, hé, hé. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Dans le numéro 1 d'ALERTE ! — la revue de Kesselring et Bernard Blanc — Yves Frémion annonce carrément sa couleur : « Je ne suis pas de la SF (j'ai pas ma carte). Je ne fais pas de LA SF. Je me SERS de la SF, parce que c'est à la mode et que ça marche. La SF, je n'en ai rien à foutre, rien de plus que la BD ou du bouddhisme zen... » Hé bé, ça serait un autre manifeste que ça ne m'étonnerait pas ! Pourquoi donc ? Pourquoi pas ? Chacun occupe son terrain. Les deux thèses sont plus conciliables qu'on le croit. Je pense avec Daniel Riche que la SF a sa spécificité et que l'imaginaire a sa fonction (mais qu'est-ce que l'imaginaire ?). Avec Frémion, je crois aussi qu'elle est un outil, et je m'en sers. En tout cas, il y a place (même dans une seule tête) pour une SF d'imagination pure et pour une politique-fiction, plus ou moins engagée. Et l'essentiel, c'est qu'on ait de bons livres. Philip Goy écrit dans Opus n° 64 (spécial science-fiction) : « La science est à la science-fiction ce que la photo est à la peinture. » Philip Goy est sûrement un bon photographe. C'est aussi un excellent peintre qui manie habilement tous les genres. Larzac appartient presque au réalisme socialiste. QSO sur 27 mégahertz, c'est de la bande dessinée avec beaucoup de bulles. Un peu comme Lauzier. Un but dans l'existence relève du fantastique moderne, psychologique et onirique. Camés est de l'affiche et Vers la révolution de l'illustration satirique... L'auteur jette sur la couverture (d'un beau rouge brun de sang séché, plus claire en bas : une croûte fraîche sur la plaie d'un vieux guerrier...) son propre manifeste. « Une maladie : La SF est souvent un véhicule de la domination culturelle anglo-américaine. Un remède : Ce livre. Un manifeste pour une nouvelle SF — Feu sur les OVNI ! — Extraterrestres go home ! — Mort aux Grands Initiés ! — Les fusées au cimetière ! » La plus étonnante manifestation du manifeste est manifestement QSO, une conversation hilarante de quelques radios amateurs sur... les OVNI, les Extraterrestres, les civilisations disparues, les grands initiés, etc. Philip Goy connaît admirablement la technique, les mœurs et le langage de ces braves gens. Il en tire une grande crédibilité, un impact satirique inégalé dans le genre. Je n'ai jamais lu une charge plus drôle contre la philosophie de bazar qui enveloppe beaucoup d'énigmes à quatre sous (et peut-être en même temps quelques vrais mystères). L'effet d'exotisme provoqué par le langage des radios — langage codé mais bien réel et bien actuel — fait passer la pilule tout en créant une sorte de tension, d'excitation mentale qui est bien celle de la science-fiction. C'est amusant, c'est instructif, c'est presque... ah, génial ? H.l. ! H.l. trois fois ! Larzac raconte l'aventure d'une bergère et d'un polytechnicien sur un plateau célèbre. En fait, les vraies vedettes de cette histoire sont les brebis et les béliers. Avec l'insémination artificielle pour la hard science (ne pas confondre Central Intelligence Agency et Centre d'insémination artificielle !). Révélation : la nouvelle SF que souhaite Philip Goy, on la connaissait déjà, et on l'aimait bien. C'est la littérature générale, que Frémion égratigne aussi bien dans son article d'Alerte ! (mais Frémion est méchant, et il n'avait pas lu Goy à ce moment). En fait, la seule nouvelle de Vers la révolution qui se rattache un peu à la science-fiction, avec un « second degré » très barry-malzbergien, c'est Un but dans l'existence. Un bon texte, mais pour moi ça ne vaut pas Larzac. Mea culpa : je suis de ceux qui s'intéressent plus au Larzac qu'aux voyages dans l'espace. En tout cas. Je ne suis pas du tout gêné par cette quasi absence de la SF dans un livre de la collection Présence du futur. De toute façon, le futur est terriblement présent dans le présent que nous décrit Philip Goy. On ne peut même pas accuser l'auteur de « se servir » de la SF, ce qui est un crime sans nom aux yeux des fans-fans. Il se sert de la réalité, comme la science-fiction sait le faire, parfois, dans ses rares réussites. Naturellement, s'il veut toucher un jour le grand public qu'il mérite et connaître la notoriété dont il se fout (mais enfin), il sera peut-être obligé de quitter l'étiquette dont il joue avec art et humour. Deux réserves mineures : la farce est parfois grosse et un coup d'estompe serait alors bienvenu. Et les points d'exclamation n'ajoutent rien à une réalité qui crie d'elle-même. Surtout quand ils vont trois par trois. Yves Frémion, lui, n'hésite pas à plonger corps et âme dans cette science-fiction qu'il vomit. Et le résultat est souvent très bon. C'est la vie. On pourrait faire la même remarque à propos de Frémion et de la littérature générale (qui tombe rarement, Yves, dans ce que tu appelles le « bigeardisme » !). Autrement dit, ce diable d'homme réussit deux fois son coup. Ce n'est pas courant. Et si Frémion n'a « rien à foutre de la SF », on peut dire après avoir lu Toréador prends garde A l'œil noir de Kierkegaard que la SF a besoin de Frémion. La littérature aussi — Bigeard me pardonne. Octobre, octobres, avec une très belle couverture de Jean-François Jamoul, sur laquelle l'œil noir de Kierkegaard vous regarde du fond du ciel bleu. Tant qu'il y a du ciel bleu, il y a de l'espoir : allez donc vous en acheter quelques kilomètres carrés avec vos indemnités de chômage ! La palette de Frémion est aussi large que celle de Goy. Et il y a d'ailleurs une incontestable parenté spirituelle entre ces deux auteurs. On trouve dans Octobre plusieurs contes fantastiques et/ou érotiques, des satires politiques et/ou sociales, un poème en prose et quelques autres choses. Notamment, une préface de Marcel B. Cachin-Blanc, en provenance d'un univers parallèle. Et puis, et surtout cette très belle nouvelle que j'ai déjà mentionnée : Toréador... Pour les fanatiques de la SF anglo-américaine, disons que ce texte ne déparerait pas un recueil comme Espaces Inhabitables (anthologie d'Alain Dorémieux, aux Editions Casterman). Norman Spinrad aurait bien aimé l'écrire. Le thème est classique, c'est celui de Farenheit 451, mais renouvelé de façon admirable. L'imaginaire se suffit-il à lui-même ? Peut-être. Il ne manque pas ici, mais il est mis au service de la réalité, ce qui me semble la définition de toute littérature (digne de ce nom). A côté — c'est purement subjectif, d'accord — l'imaginaire suspendu dans le vide, comme ce vaisseau spatial qui fait rigoler Philip Goy, ne pèse pas tellement lourd, sauf en dollars. Mais enfin, on ne va pas se battre pour ça. Et j'aime aussi la SF de pur divertissement. Petite mort petite amie est un conte de science-fiction doux-amer. Il est plus de midi et le boulanger n'est pas encore passé est une fin du monde en douceur, autre spécialité anglo-saxonne. La sensibilité de Frémion apporte une note personnelle assez rare. L'ambiguïté de la fin nourrit une angoisse à long terme. Une nouvelle de SF qui aurait pu être écrite par un grand auteur de littérature générale (pas Bigeard !) : c'est rare aussi. Vivre s'entend, mort... Jouir sans entrailles est un beau conte cruel, Accoutumance une nouvelle presque classique. L'Humanité, dimanche relève de la politique-fiction satirique, avec un ton très « nouveau philosophe » (c'est un compliment, eh !). Le recueil s'achève sur une histoire brève, inclassable, qui lui donne son titre. En quelques pages, un souffle passe, épique et chargé d'un nouvel espoir, froid et sec, au-delà du désespoir à l'œil noir. Politique ? Pas au sens où l'on entend, d'ordinaire, le mot : poétique et populiste. Une autre vole. « C'est nous qui allons créer ce vent d'octobre. C'est nous qui serons le vent, » (p. 171). Frémion, êtes-vous un violent ? Non, c'est un journaliste qui a posé la question à Michel Le Bris, l'ancien animateur de la Gauche prolétarienne et l'admirable écrivain de L'homme aux semelles de vent Et Michel Le Bris a répondu : Je suis un tendre poussé par une grande colère. Ou quelque chose comme ça. Tout le portrait de Frémion. Octobre, octobres est le troisième livre de la collection de Bernard Blanc, après Ciel lourd béton froid, anthologie du jeune chef en personne, Planète socialiste (la plus critiquée, ah, ah !), de votre humble serviteur. Le quatrième volume, c'est Alerte ! Frémion, Walther et même Jeury y fulminent sur deux cent mille mégahertz. Et il y a des nouvelles de Joëlle Wintrebert, Pelot, Durand, Hubert, Benoît-Jeannin... j'en oublie sûrement. Mais pas d'anglo-saxophones ! Et bientôt : Quatre milliards de soldats, de B.B., puis Paranopolis, de Jean Bonnefoy. Honnêtement, je souhaite de tout cœur que les lecteurs suivent. Afin que Goy ne soit pas le seul remède contre la domination culturelle de la bande à Carter. Go ! Je reviens à Yves Frémion pour citer le titre d'une de ces nouvelles (en fait, une sorte de poème, difficile et beau) : Elizabeth qui me parle et rit et s'effondre sur mon épaule... Je ne pense pas qu'il s'agisse d'Elisabeth Gille, mais je dédie ce texte à la directrice de Présence du futur, puisque les choix de Daniel Riche, ou n'importe quel autre hasard, me vouent largement à cette collection. La dernière livraison Denoël n'était pas mauvaise du tout. Pour moi, certes, le grand livre de l'été (même s'il est paru au printemps), et tout compte fait et refait, le grand livre de l'année, c'est Le désert du monde, de Jean-Pierre Andrevon. En refaisant mes comptes, je m'aperçois aussi que Noo, le double roman de Stefan Wul, qui m'avait agacé à première lecture, est un livre riche, merveilleusement écrit : une réussite de la collection (et, bon, ça marche très fort). A signaler aussi, toujours en Présence du futur, la très belle anthologie de Maxim Jakubowski, Galaxies intérieures, un roman excitant et drôle de Michael Moorcock, Les terres creuses... Et, naturellement, Retour à la Terre 3 du Grand Drevon. Parmi les livres à venir, un très grand roman dans lequel Dominique Douay donne toute sa mesure : Strates. Au menu du jour : Bradbury, Strougatski A et B et la Hoyle's family. Bradbury, c'est Bradbury. Je n'ai jamais été très emballé par cet écrivain. Lorsque Gérard Klein a publié Les perles du temps, on a signalé -c'est une manie des amateurs français de SF — une similitude d'inspiration avec les nouvelles de Bradbury. J'ai tout de suite pensé que Gérard Klein était bien meilleur. Et c'est vrai. C'est même vrai des toutes premières nouvelles du jeune Klein. Quelques années plus tard, G.K. a prouvé, notamment dans La loi du talion, un talent très supérieur è celui de Ray Bradbury. Je parle de science-fiction. Car Bradbury, s'il est souvent médiocre à l'intérieur du genre, est parfois admirable quand il en sort. Dans le présent recueil, Bien après minuit il en sort souvent, et c'est une chance. Dommage quand même que des écrivains comme Disch ou Bradbury soient (ou se croient) obligés de faire de la SF. Enfin, c'est la vie. Faut la gagner. Je préfère, et de loin, la troisième de ces quatorze nouvelles. Le perroquet qui avait connu Papa. J'en ai déjà parlé. En quelques lignes, Bradbury crée une atmosphère très « Hemingway », très « avant-garde culturelle » américaine, séduisante par sa xénophilie qui s'oppose fortement à la rugosité xénophobe des auteurs de SF américains... J'ai écrit « de très loin » ? Non, j'aime aussi beaucoup Un printemps hors du temps, texte mince mais génial et poignant. Mon choix parmi les nouvelles fantastiques : L'homme brûlant. Parmi les nouvelles de science-fiction (plutôt faibles dans l'ensemble) : A jamais la Terre, où l'on voit des voyageurs temporels aller quérir un Maître du passé, Thomas Wolfe, pour lui faire écrire l'épopée interstellaire du XXIIe siècle. Epopée, mon œil noir ! comme dirait Frémion. Bradbury n'y croit pas plus que nous ; enfin, ça se lit. La variété du recueil lui donne finalement une bonne part de son intérêt. C'est de la littérature générale vivante et bien faite, avec une forte touche de fantastique et un peu de science-fiction. Agréable, dans le genre livre de chevet pour quelque temps. A raison d'une nouvelle par soirée, on peut en venir à bout en une quinzaine de jours. On éprouve alors un vague regret d'avoir déjà fini. Les Hoyle, c'est de la hard science. Le genre est une chasse gardée anglo-américaine. Une de plus. Un roman extraordinaire Quand les deux soleils se coucheront, de Jan de Fast (Fleuve Noir) est passé complètement inaperçu, parce qu'il était signé par un Français. Ma méfiance vis-à-vis de cette hard science vient surtout de ce fait : plus que toute autre forme de science-fiction, elle est « le véhicule de la domination culturelle anglo-américaine » (comme il est froidement écrit, c'est pas moi qui le dis, sur la jaquette au livre de Philip Goy, Vers la révolution). A part ça, je ne suis pas contre de temps en temps. Ces livres sont souvent très distrayants. C'est le cas du roman de Fred et Geoffroy Hoyle, Au plus profond de l'espace. Il y a une guerre entre la Terre et les Yéla. Cette guerre, il faut la dire, apparaît seulement en toile de fond. Elle est pour ainsi dire finie quand l'histoire commence. Ce roman n'est pas un space-opera belliqueux... Les Yéla ont été repoussés. Les Terriens les poursuivent. Le héros, Dick Warboy, part à la chasse en compagnie de ses amis extraterrestres, Rigel, Alcyone et Achernard, Ils rencontrent un vaisseau yéla qui semble en perdition et ils le prennent en remorque. Mais tel est remorqué qui croyait remorquer. C'est assez drôle et superbement amené et décrit. Tout le récit est basé sur l'affrontement de la nature hostile, ô combien, sous forme du vide sidéral, et la présence constante du mystère. Que font les Yéla ? Où vont-ils ? Que se passe-t-il à l'extérieur ? Où sommes-nous ? Tension, suspense : la hard science fonctionne comme le policier. Les Hoyle dosent habilement l'action, l'énigme et l'atmosphère, comme peu d'auteurs policiers y parviennent. Le décor extérieur, c'est-à-dire l'espace, est décrit avec précision et lyrisme. « Nous flottions maintenant dans un monde de lumière vive, une lumière qui brillait à faire mal et qui couvrait la portion du ciel dans laquelle s'était trouvé le vaisseau yéla. La tache lumineuse s'étendit rapidement jusqu'à couvrir tout la ciel en direction de notre propre navire. Puis elle fut partout Nous continuâmes à flotter et à tourner sur nous-mêmes au sain d'une luminescence totale. Je réalisai que j'étais plongé dans un immense fleuve de gaz en mouvement et je compris enfin que las Yéla avaient été désintégrés, » (p. 158). Qui a fait le coup ? On ne le saura jamais. C'est assez émouvant : on commençait à les aimer, ces Yéla. En tout cas, Fred et Geoffroy Hoyle, astronomes connus, sont de bons auteurs de science-fiction. Leurs connaissances scientifiques pimentent la sauce et scellent la crédibilité. On a vraiment confiance. On n'hésiterait pas à monter dans le métro de Londres avec eux s'ils affirmaient que c'est sans danger. Ce n'est pas vraiment de leur faute si la fin merde un peu. D'ailleurs, c'est plutôt sympathique de se retrouver dans un univers dickien, avec tant de physique et tant d'astronomie. J'ai lu le roman des frères Strougatski le jour où l'on donnait le Goncourt à Didier Decoin. John l'Enfer, un très beau livre qui frôle parfois la science-fiction. Un gars de l'enfer : un court roman, agréable et intéressant, jamais ennuyeux, à la fois très clair, très simple et très hermétique. Très clair et très simple : c'est l'histoire d'un brave soldat d'une lointaine planète. Pris dans un combat atroce, perdu, et déjà pour ainsi dire mort, il est sauvé par les grands galactiques ou leurs proches cousins, bref les classiques représentants de la « technologie avancée ». Gag — c'en est pas un, c'est un prénom russe, quelque chose comme un diminutif de Gagarine — se voit installé dans un monde merveilleux par son sauveur, Korneï. Un monde merveilleux, tel qu'Albert Ducrocq pourrait l'imaginer chez nous. Impossible de dire si les Strougatski se moquent prudemment ou y croient un peu. Quoi qu'il en soit, Gag ne peut s'adapter au paradis et, à force d'insistance, il réussit à se faire reconduire dans son enfer. Gag est un personnage abominable, un « chat guerrier ». tueur, tortionnaire et j'en passe. L'exploit des auteurs est d'avoir rendu crédible et sympathique — ou presque — quelqu'un qui se situe de toute évidence aux antipodes de leur sensibilité. Un tour de force d'ailleurs typique de la littérature russe. Mais les Strougatski sa servent ici de la science-fiction dans un but mystérieux. C'est leur propos qui est hermétique. Sachant qui ils sont et d'où ils sont, ces gars, on ne peut s'empocher de penser que Gag rime avec goulag et de se poser quelques questions. Une préface nous aurait peut-être aidés. La traductrice, Bernadette du Crest, qui a fait du bon boulot, a peut-être des nouvelles fraîches de par là-bas ? Génocides, importante réédition, dans Ailleurs et demain classiques, nous est livrée avec une passionnante postface de Philippe Curval. Une postface se lit toujours avant le livre : c'est pour ça qu'on la met à la fin. C'est une préface qui tire au lieu d'être une préface qui pousse. Celle de Philippe Curval tire bien (d'ailleurs tout le monde sait que Curval est une locomotive de la science-fiction !) et le roman a presque de la peine à suivre. Voici, présentée en deux phrases, sur la jaquette, cette histoire d'une belle simplicité : « Un jour, la Terre devint un champ pour des semences venues d'ailleurs. Et les humains se trouvèrent réduits, presque le temps d'une saison, à l'état d'insectes invisibles. » Et l'on suit, le temps d'une saison, c'est classique, les derniers survivants de l'espace américaine (euh, humaine), la famille Anderson, Orville, Blossom, Buddy et quelques autres. Le ton et l'atmosphère sont très faulknériens. Parfois presque bibliques... Et la fameuse plante, que les envahisseurs terrestres utilisent comme arme de conquête, ressemble beaucoup à une malédiction divine. C'est particulièrement frappant dans un long dialogue (p. 63-65) au cours duquel la jeune Blossom décrit au rescapé Orville la situation et la vie de la communauté. On se prend parfois à rêver au roman que Disch aurait pu écrire sans les Extraterrestres. Ces Extraterrestres que l'on oublie souvent, d'ailleurs, durant de longues pages... Biblique et faulknérienne aussi, la scène de cannibalisme domestique, p. 76 a 80. Et voici la vache Gracie en train de vêler (p. 90) : « Elle émettait de petits grognements porcins. Elle se roulait et se tordait sur le sol. C'était son premier veau, et elle n'était pas tellement large. Ce ne serait pas facile. Neil fit un nœud coulant à une corde et la lui passa autour du cou. Mais elle ruait tellement qu'il ne put lui attacher las panes, et il la laissa comme ça. Alice vint à son secours, mais il aurait préféré que son père fût là. Gracie beuglait comme un taureau maintenant. » Belle simplicité, ton chrétien. Les références religieuses abondent, explicites ou non. Thomas l'Incrédule est en réalité un chrétien qui a perdu l'espérance. Chrétien est son pessimisme froid. Ce n'est pas une exploitation, c'est une constatation. La science-fiction, dans Génocides, c'est la Plante. « La plante était admirable d'efficacité. En fait de végétal, elle était imbattable. (...) Prenez ses racines, par exemple. Elles étaient creuses », (p. 127). « Mais l'efficacité véritable de la Plante résidait surtout dans le fait qu'elle constituait un organisme unique. (...) Le mécanisme par lequel avait eu lieu la collectivisation des Plantes individuelles était d'une très grande simplicité. Dés que les racines principales se ramifiaient en racines secondaires, celles ci étaient attirées, par une sorte de tropisme réciproque, vers les racines sœurs les plus proches. Lorsqu'elles se rencontraient, elles opéraient la jonction, » (p. 128). On l'a compris, la Plante, c'est le glaive de Dieu. Les Extraterrestres ne sont là que pour faire semblant. D'ailleurs, ils y sont à peine. Génocides n'est pas écrit comme un récit de science-fiction, mais comme n'importe quelle grande œuvre classique du mainstream américain. On pourrait évoquer à ce propos les plus grands noms. En réalité, donc, les hommes ne sont pas exterminés par des envahisseurs. C'est le légitime propriétaire de la Terre qui reprend possession de son bien. L'humanité mauvaise le lui avait arraché : elle n'a que ce qu'elle mérite. Et c'est cette conviction profonde — peut-être inconsciente — qui explique le ton extraordinairement serein de Disch. Il n'arrive que ce qui devait arriver, et qui était écrit de toute éternité. Naturellement, le livre s'achève sur une citation biblique. « Voyez, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau ! » C'était quand même une belle histoire de vermisseaux... Rendez-vous au Jugement dernier... je veux dire au mois prochain. Ce n'est pas moi qui vous parlerai de l'anthologie de Denis Guiot, Pardonnez-nous vos enfances, car je figure (honorablement) dans ce prochain volume de Présence du futur. Michel JEURY

Dans le monde des années 70, des milliards de spores d’origine extra-terrestre tombent sur la Terre. Rapidement, une plante, la Plante, se développe sur toute la surface, détruisant la nature, les cultures, et provoquant en quelques années l’écroulement des gouvernements, la disparition des villes et de la plus grande partie de l’humanité. Dans le village de Tassel, quelques survivants sont regroupés, sous le pouvoir autoritaire et religieux du vieil Anderson. Mais la situation empire de jour en jour. Lire Génocides aujourd’hui, c’est avant tout trouver un portrait des Etats-Unis des années 60. Les survivants de cette catastrophe sont regroupés autour d’un clan réactionnaire et autoritaire pour lequel les femmes sont soit soumises soit salopes. Persuadés de la supériorité de leur clan, ils exécutent sommairement tout voyageur passant trop près qui ne leur serait pas utile. Recherchant toute vérité dans la Bible, le chef de clan est persuadé du caractère divin des évènements et pour chaque action cherche la métaphore religieuse s’y rattachant. Le caractère science-fictif du roman passe au second plan : si l’origine de la Plante et son envoi par une civilisation extra-terrestre ne fait pas de doute, ce n’est pas le sujet principal du récit. De même, si l’auteur utilise quelques clichés des romans post-apocalyptiques comme le cannibalisme, nous sommes loin du récit d’aventure ou l’Homme fait appel à toutes ses ressources pour triompher du Mal. Thomas Disch est là pour parler de cette Amérique qu’il a connue et peu appréciée mais qu’il sait rendre brillamment. Roman fort et percutant, Génocides est une réussite intemporelle et c’est l’un des intérêts de cette réédition : nul doute que ce récit pourrait se dérouler dans l’Amérique actuelle sans beaucoup de changements. On ne peut que remercier Mnémos pour la republication de ce grand roman.

René-Marc DOLHEN Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112226 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |