|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

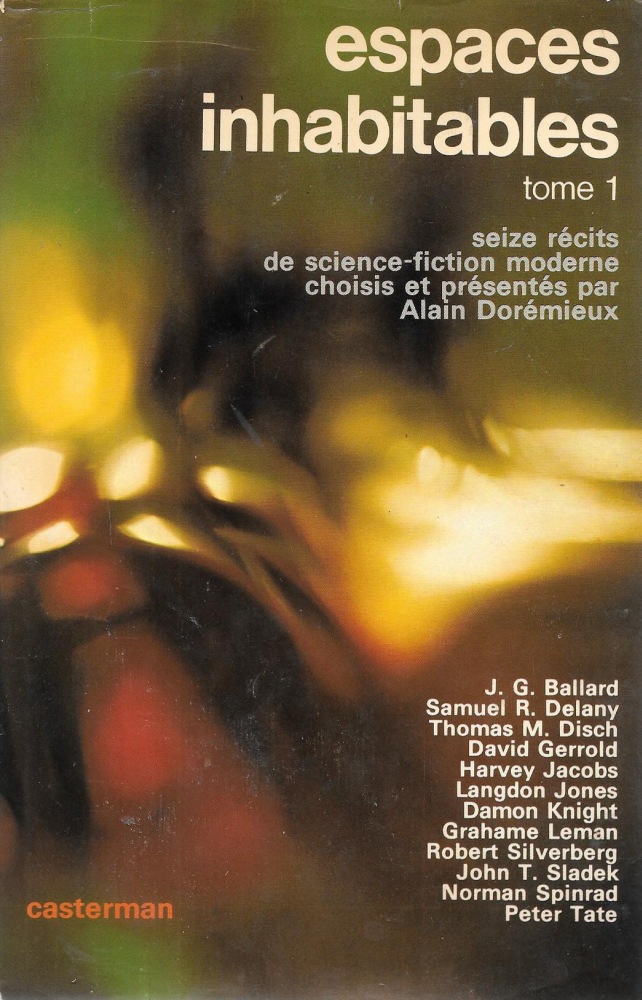

Espaces inhabitables - 1

ANTHOLOGIE Textes réunis par Alain DORÉMIEUX Première parution : Tournai, Belgique : Autres temps, autres mondes - Anthologies, mars 1973 CASTERMAN (Paris, France), coll. Autres temps, autres mondes - Anthologies   Dépôt légal : 1973, Achevé d'imprimer : mars 1973 Première édition Anthologie, 328 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,7 x 21,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture cartonnée et jaquette à rabats ; jaquette de Stryckman, photo de Suomi. DL belge : D. 1973/053/64.

Quatrième de couverture

[texte du premier rabat de jaquette]

Depuis dix ans, la science-fiction a changé, et beaucoup d'auteurs anglo-saxons actuels n'appliquent plus les règles de leurs aînés. La crise de la science et la crise de la société ont engendré une nouvelle race d'écrivains : inquiets, pessimistes, lucides. Pour eux l'avenir n'est plus peint aux couleurs des lendemains tripomphants. Ils doutent de cet avenir et le voient plus sombre encore que le temps présent. La science-fiction d'aujourd'hui, ce n'est plus l'évasion facile ni l'épopée de la science. C'est un miroir qui nous est tendu pour y déchiffrer notre reflet. Les auteurs rassemblés ici témoignent tous de leur malaise face au monde qui s'offre à eux. Ils ne prétendent pas fournir de réponses aux problèmes qui secouent notre civilisation. Ils nous livrent simplement le fruit de leurs réflexions, souvent avec gravité, parfois avec un humour grinçant. L'espace inhabitable est celui qui nous entoure ; ce n'est pas la faute de ces écrivains s'il est à ce point suffocant.

Né en 1933 à Paris, Alain Dorémieux a participé dès 1954 au lancement de la science-fiction en France, en devenant rédateur en chef de Fiction, la première revue consacrée à ce genre dans notre pays. Par la suite il a été à l'origine de la fondation du Club du Livre d'Anticipation, dont il fut durant des années le directeur littéraire, ainsi que de la nouvelle édition de la revue Galaxie. Il est aujourd'hui directeur de la collection Histoires fantastiques et de science-fiction, qui présente sous forme d'anthologies un choix permanent de nouvelles inédites, selon une formule unique en France. Toujours rédacteur en chef de Fiction, qui a dépassé maintenant son deux centième numéro, Alain Dorémieurx a égaelement écrit de nombreuses nouvelles, sous son nom et sous une demi-douzaine de pseudonymes. Il a en outre traduit des romans de Fredric Brown, A.E van Vogt, John Brunner, Philip K. Dick, Roger Zelazny et Robert Silverberg, ainsi que de multiples récits.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Alain DORÉMIEUX, Préface, pages 9 à 13, préface 2 - Alain DORÉMIEUX, Notices sur les auteurs, pages 15 à 20, dictionnaire d'auteurs 3 - Thomas Michael DISCH, Casablanca (Casablanca, 1967), pages 21 à 46, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 4 - Robert SILVERBERG, Noir égale beau (Black is Beautiful, 1970), pages 47 à 66, nouvelle, trad. Jacques CHAMBON 5 - James Graham BALLARD, Champ de bataille (The Killing Ground, 1969), pages 67 à 78, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 6 - John Thomas SLADEK, Heureux mortels (The Happy Breed, 1967), pages 79 à 104, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 7 - Samuel R. DELANY, …et pour toujours Gomorrhe (Aye, and Gomorrah..., 1967), pages 105 à 119, nouvelle, trad. Alain DORÉMIEUX & René LATHIÈRE 8 - Thomas Michael DISCH, Nombre limite (The Number You Have Reached, 1967), pages 121 à 133, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 9 - Robert SILVERBERG, Jour de bonheur en 2381 (A Happy Day in 2381, 1970), pages 135 à 155, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 10 - Damon KNIGHT, Masques (Masks, 1968), pages 157 à 171, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 11 - David GERROLD, Histoire d'amour en trois actes (Love Story in Three Acts, 1970), pages 173 à 187, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 12 - Peter TATE, Les Récupérateurs (The Post-Mortem People / Beyond the Weeds, 1966), pages 189 à 210, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 13 - Langdon JONES, Éphémère (Transient, 1965), pages 211 à 219, nouvelle, trad. Denise HERSANT 14 - Harvey JACOBS, Attraction terrestre (Gravity, 1969), pages 221 à 237, nouvelle, trad. Jacques CHAMBON 15 - Grahame LEMAN, Style de conversation (Conversational Mode, 1972), pages 239 à 256, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 16 - Robert SILVERBERG, Passagers (Passengers, 1968), pages 257 à 274, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 17 - Thomas Michael DISCH, Maintenant et à jamais (Now Is Forever, 1964), pages 275 à 295, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 18 - Norman SPINRAD, Le Grand flash (The Big Flash, 1969), pages 297 à 326, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH

Critiques

Après Territoires de l'inquiétude, commenté dans Fiction 229 par Jacques Chambon, Alain Dorémieux vient d'enrichir la collection « Histoires fantastiques et de science-fiction », éditée par Casterman, d'un recueil de seize récits de science-fiction moderne. Comme d'une part Jacques Chambon avait déclaré : « II peut toujours se brosser pour que je fasse le compte rendu de son prochain volume » ; comme d'autre part Dorémieux m'a fait présent dudit volume en période de congé scolaire afin que je n'aie pas pour en différer la lecture l'excuse de copies à corriger et autres conseils de classe, je ne peux guère à mon tour échapper à ce « piège redoutable » de « parler d'un livre dont le responsable a déjà presque tout dit en trois pages de préface »... Si je dis que cette anthologie est enthousiasmante, que ces Espaces inhabitables sont des espèces délectables, le lecteur m'accusera de faire du Sternberg quant au style et du lèche-bottes quant au fond. Et si je dis que je soupçonne Dorémieux de garder pour ses anthologies les meilleurs textes qui lui tombent sous la main au détriment du sommaire de notre revue favorite, l'anthologiste se souviendra qu'il est rédacteur en chef juste le temps de censurer ma prose. Alors, je ne dis rien de tout cela. D'ailleurs, Andrevon me souffle que ces seize récits qui se présentent comme de la science-fiction moderne ne sont pas si originaux que ça, et que d'autres écrivains avaient traité ces thèmes avant ceux de la « nouvelle vague » : Passagers de Robert Silverberg (traitant de la possession par ces démons laïcisés que sont les extraterrestres) ressemble fort à Marionnettes humaines de Robert Heinlein et aux Voleurs de cerveaux de Murray Leinster (respectivement Rayon Fantastique n° 25 et Fleuve Noir n° 66, ça ne date pas d'hier !) ; Casablanca de Thomas M. Disch (où un couple de touristes américains moyens regrette amèrement d'avoir quitté le sol natal quand le conflit mondial déclenche l'hostilité des autochtones) évoque Mariana de Ray Bradbury (in Fahrenheit 451) ; quant au sujet de Champ de bataille de J.G. Ballard (l'occupation américaine non plus dans des pays lointains et étrangers, mais « chez nous »), il était déjà développé dans Halte à Broux d'Andrevon soi-même (modeste avec ça !). Et certes, ce n'est pas au niveau des thèmes qu'il faut chercher l'originalité de ce recueil. Poursuivant la revue des différents morceaux, on trouve la grande cité abandonnée aux Noirs dans Noir égale beau de Silverberg (qu'un vieux cuistre comme moi aurait eu la coquetterie d'intituler « Niger sum sed pulcher » ! ) ; le bonheur gratuit, laïque et obligatoire par les directeurs de conscience mécaniques dans Heureux mortels de John T. Sladek et Style de conversation de Grahame Leman ; les rapports entre hommes de l'espace et rampants dans Attraction terrestre de Harvey Jacobs et dans ... et pour toujours Gomorrhe de Samuel R. Delany ; l'échec des derniers survivants à perpétuer la race dans Nombre limite de Disch (Justin Holt, célèbre astronaute revenu après l'annihilation de l'humanité, est assailli de coups de téléphone par « Justine » : je vous laisse le plaisir de découvrir pourquoi ils ne jouent pas à Adam et Eve, mais ce n'est ni pour cause d'homosexualité comme dans Uranus de Michel Ehrwein, ni par pruderie comme dans Sans éclat de Damon Knight 1, ni par incompatibilité génétique comme dans L'ultime décision de Bryce Walton) ; l'urbanisation et la démographie galopante dans Jour de bonheur en 2381 de Silverberg (élément de son cycle des monades urbaines qui fait les choux gras de Galaxie : mais le thème est loin de lui être propre ; il faudrait un article entier pour en recenser les développements divers, depuis Les cavernes d'acier d'Asimov jusqu'à Huit milliards d'hommes à Manhattan de Richard Wilson, Fiction 151) ; la greffe d'organes de chair dans Les récupérateurs de Peter Tate, et d'organes mécaniques dans Masques de Damon Knight (c'est le cyborg cher à Nathalie Henneberg, le Civilisé Inconnu de Barjavel, Georges Beyle dans les romans signés Gilles d'Argyre — pour ne citer que des Français) ; la reproduction intégrale et identique de tout objet et même de tout être vivant dans Maintenant et à jamais de Disch (tout homme rêve d'être Gosseyn, et ce n'est plus le triangle à quatre côtés mais à un nombre infini de côtés !). De toutes ces nouvelles, mes deux préférées roulent elles aussi sur des thèmes anciens : le contrôle et la direction des activités sexuelles dans Histoire d'amour en trois actes de David Gerrold et la catastrophe nucléaire dans Le grand flash de Norman Spinrad ; mais ce sont aussi celles qu'Andrevon cote le plus bas, ayant trouvé la première ultra-banale et la seconde incompréhensible... Ainsi, après le thème de mon premier paragraphe, il me fournit ma transition vers le second : ces nouvelles sont-elles d'une lecture difficile ? Je me suis déjà proclamé partisan d'une science-fiction rationnelle et adversaire d'une obscurité qui n'est trop souvent que de la fausse profondeur : je veux toujours comprendre, et pour aggraver mon cas, je dirai que, pour moi, la science-fiction par excellence, c'est Asimov. J'avoue donc que je tremblais en ouvrant ce recueil de « science-fiction moderne » : allais-je tomber sur les prétentions alambiquées d'une certaine « nouvelle chose » (du genre de l'infâme salmigondis de Michael Moorcock publié dans Galaxie d'avril 1973, dans une traduction de P.R. Hupp qui n'arrange rien, et fort justement intitulé « La nature de la catastrophe » !) ? Le classicisme des thèmes que nous venons de passer en revue est-il dissimulé sous un épais voile d'expressions et de constructions tarabiscotées ? Eh bien, non ! Et on peut en rendre grâce tout autant à l'honnêteté des écrivains et aux talents des traducteurs (auxquels j'ai d'autant plus de plaisir à rendre cet hommage sans restriction que j'en ai rarement l'occasion). Seule la nouvelle de Grahame Leman repose sur une recherche stylistique, et elle se donne d'ailleurs honnêtement pour telle, puisqu'elle s'intitule Style de conversation ; au surplus, le style fait ici corps avec le sujet, puisqu'il s'agit d'un dialogue entre un intellectuel fatigué et un ordinateur thérapeutique, et la difficulté — d'ailleurs toute relative — est due précisément à l'étrangeté — à l'étrangèreté ? — du mode de pensée du personnage — des personnages ? — : il ne s'agit pas d'un maniérisme, mais bel et bien d'une exploration psychologique originale. Certes, à d'autres morceaux j'ai dû mettre des ? à côté de mes + dans ma cotation ; et c'est tout de même pour moi une restriction ; car, je le répète, j'aime « ce qui se conçoit bien » et « s'énonce clairement » ; j'ai la faiblesse de ne pas me juger plus bête qu'un autre, et s'il me reste un doute à la fin d'une lecture attentive, c'est selon moi — pédagogue dans l'âme ! — que l'auteur n'a pas fait tout à fait consciencieusement son boulot. J'éprouve une certaine insatisfaction, par exemple, à ne pas voir plus nettement l'enjeu de l'opération dans Champ de bataille ; à ne pas voir l'origine de l'obsession des chiffres chez le héros de Nombre limite ; à ne pas voir confirmé ou infirmé nettement à la fin de Masques ce que je devine de l'émotion que peut encore ressentir l'homme mécanisé ; et Andrevon (encore lui !) se plaint qu'on ne nous montre pas les plaisirs pris par les frelks avec les spatiaux : mais ce n'est qu'une preuve de plus de sa salacité proverbiale ! Quant au Grand flash, on y trouve une obscurité voulue d'une part quant à la volonté supérieure agissant dans les coulisses (I' « establishment » américain croit se servir d'un groupe pop, les Quatre Cavaliers, pour faire accepter l'usage d'armes nucléaires en Asie, mais finalement l'hystérie dépasse de loin ce qu'il escomptait : alors, ces musiciens-là sont-ils une très moderne incarnation du diabolique violoneux des vieux contes, ou des possédés, ou simplement l'incarnation inconsciente d'une fatalité impersonnelle ?), d'autre part quant à la personne qui dit « je » et qui change à chaque paragraphe, de façon assez nette d'abord, puis de plus en plus vite et indistinctement, justement dans la mesure où la fascination progresse, et où tous les moi se perdent en une seule et même obsession : c'est le point focal de plus en plus restreint et de plus en plus brûlant de toutes ces lentilles convergentes qui embrase l'univers. Si donc les thèmes de ces seize récits d'une part, leur style d'autre part, sont assez classiques, en quoi cette science-fiction est-elle moderne ? Il me serait difficile de le dire mieux que Dorémieux lui-même dans son introduction : « La science-fiction d'hier, c'était le rêve, l'évasion, le dépaysement... le merveilleux » ; quant à la science-fiction d'aujourd'hui, « elle est pessimiste et elle est actualisée ». De fait, il est facile de montrer que, dans ces seize récits, « c'est le présent seul qui compte ». L'histoire qui se présente comme la plus éloignée dans le temps, Jour de bonheur en 2381, est en fait une extrapolation sur les villes à l'extension horizontale tentaculaire et à l'extension verticale vertigineuse qui ne sont que trop actuelles. L'histoire qui est la plus proche dans le temps, Attraction terrestre, n'est même pas de l'anticipation, car elle pourrait se passer — elle s'est peut-être passée, n'en déplaise à la Commission des Activités Antiaméricaines — au cours d'une des expériences Apollo. Le déclenchement d'un nouveau conflit mondial (dont Casablanca et Champ de bataille nous montrent quelques aspects localisés, que Le grand flash nous fait voir comme « Blitzkrieg » au sens propre cette fois, et dont Nombre limite nous peint un lendemain qui ne chante pas, un lendemain sans surlendemain) n'est malheureusement pas exclu de nos préoccupations quotidiennes. Quant aux quelques auteurs qui font intervenir des inventions nouvelles dans la tradition établie par Hugo Gernsback, ils ne les puisent pas dans les désirs et les besoins du style ah-si-seulement auxquels les espérances scientistes répondaient au début du siècle par un un-jour-sans-doute, mais les font dériver — à la manière d'Huxley qui, dans Retour au meilleur des mondes, a pu montrer que son Meilleur des mondes s'esquissait déjà — des tendances bien actuelles, bien réelles, des sciences, des techniques et des mœurs. Je ne vois guère que deux compositions sur seize qui soient de la « science-fiction » au sens de « science fictive » et qui reposent sur de pures conventions du genre, c'est-à-dire qui font intervenir dans un cadre très semblable à celui où nous vivons des modifications que rien ne laisse prévoir, que rien ne permet de considérer comme probables, au moins à aussi brève échéance : Maintenant et à jamais et Passagers. Mais ces deux récits ont en commun avec les autres un autre réalisme : le réalisme psychologique, qui est une caractéristique capitale d'un recueil où l'émerveillement devant le génie inventif de l'humanité (SF tvpe Asimov) est tout aussi exclu que l'émerveillement devant les exploits de héros quasi divins (SF type van Vogt), exclu au profit de la prise de conscience, sans illusions, sans concessions, de la difficulté d'être homme. Pas de surhommes ici, pas même de héros, des hommes et des femmes comme vous et moi, ployant sous le fardeau de la condition humaine, que ni demain ni après-demain ne promettent de rendre plus léger ni plus glorieux à porter. Les époux à demi frigides de David Gerrold, comme les amants lubriques de Harvey Jacobs, comme les malheureux déviants de Delany, sont loin d'être les Don Juan ou les Roméo et Juliette de l'ère spatiale. Le prix Nobel de Grahame Leman est victime de dépression nerveuse. Les « heureux mortels » de Sladek font les bêtes dans la mesure où on a voulu en faire des anges. Les hommes de l'espace sont ignominieusement déboulonnés dans Attraction terrestre (où l'auréole est remplacée par une paire de cornes — que dis-je, une paire ! — , le reportage télévisé de l'exploit excitant non plus la fibre patriotique et héroïque mais la libido) et dans ... et pour toujours Gomorrhe (où le prestige est remplacé par l'attrait abject pour les pervertis, les spatiaux étant contraints de devenir un troisième sexe). Les géniaux biologistes et les chirurgiens aux doigts de fées en qui les hommes placent leurs espoirs d'être « réparés », quand leurs organes usés les trahissent, cèdent le premier rôle, dans Les récupérateurs, aux « donneurs » rien moins que consentants et aux demi-habiles qui font commerce de l'espoir des uns et du désespoir des autres. Ainsi, les développements — tant pis pour l'anglicisme : le mot « progrès » serait trop ironique — qui sont prévus par ces douze auteurs sont imminents au sens étymologique (minari = menacer) autant qu'au sens courant. Le moderne de cette science-fiction n'a donc rien à voir ni avec le modernisme ni avec la mode : c'est un mode de vie, notre mode de vie, notre mode de vision de la vie. Ces « espaces inhabitables », ce ne sont ni les espaces infinis au silence éternel, ni les planètes à l'atmosphère irrespirable, à la température fébrile ou à la gravité insupportable qui nous attendent par-delà les parsecs, ni même la Terre mourante entrevue par Wells dans un avenir éloigné de millions d'années à la fin de The time machine : c'est notre Terre d'aujourd'hui, ce sont les espaces qui nous entourent, qui sont en train de nous entourer, dont nous sommes en train de nous entourer, que nous sommes en train de produire, de faire sortir de nous, de découvrir tout en les faisant autour de nous et en nous. Ces espaces inhabitables, c'est l'enfer, dont nous redécouvrons que nous y sommes, que nous le sommes. Cette science-fiction est moderne dans son objet comme dans sa démarche ; et en même temps elle est éternelle comme jamais science-fiction ne l'a encore été, car tout en répondant le plus directement aux préoccupations d'aujourd'hui, elle rejoint la littérature de toujours, elle rejoint le Marlowe du Docteur Faustus et son « Mais c'est ceci l'enfer, et nous ne sommes pas en dehors », le Milton du Paradis perdu et son « Où que je vole, c'est l'enfer, moi-même suis l'enfer », le T.S. Eliot de Cocktail party et son « L'enfer, c'est soi-même ». Notes : 1. 1 — Collectionneurs, à vos pièces ! C'est dans Fiction n° 2 (je dis bien deux !) et le titre est inspiré de ces deux vers de T.S. Eliot que je vous ressers périodiquement : « This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper » (The hollow men). George W. BARLOW Avec une régularité métronomique, Alain Dorémieux continue de sortir tous les quatre ou cinq mois de l'usine de précision Casterman une anthologie aux pièces garanties comme celles d'une montre suisse. Cette fois — grand moment ! — c'est la new wave qui est à l'honneur, avec, au sommaire, des gens comme Ballard, Delany, Disch, Silverberg, Sladek ou Spinrad. Au total, seize textes, dont certains, comme Casablanca de Disch, Heureux mortels de Sladek, Passagers de Silverberg et surtout Le grand flash de Spinrad, frôlent le chef-d'œuvre. Cependant l'anthologie n'a pas l'unité interne ni la cohérence de la précédente de Dorémieux chez Casterman : Territoires de l'inquiétude. Il est vrai que celle-ci représentait dans son genre une exception difficile à renouveler. Attendons le tome 2 d'Espaces inhabitables pour avoir une vision globale de cette sélection d'auteurs modernes étalée sur deux volumes. Et regrettons, comme toujours, l'aspect décidément bien morne des jaquettes de cette collection, qui ne sont battues dans leur domaine que par celles choisies par Calmann-Lévy pour « Dimensions » (ah ! cette vieille rage de toujours vouloir faire sobre et « de bon goût » !). Serge BERTRAND

Prix obtenus par des textes au sommaire

Et pour toujours Gomorrhe : Nebula nouvelle / Short story, 1967 Passagers : Nebula nouvelle / Short story, 1969 |

| Dans la nooSFere : 87464 livres, 112452 photos de couvertures, 83902 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |