|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Les Dieux verts

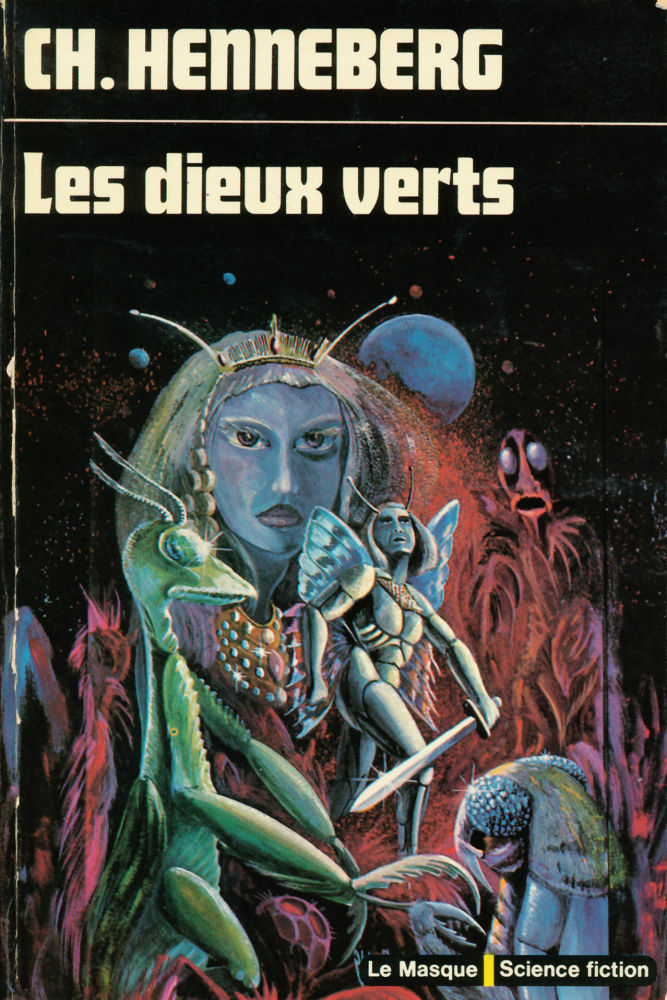

Charles HENNEBERG & Nathalie HENNEBERG Première parution : Paris, France : Hachette, Le Rayon fantastique n° 83, 2ème trimestre 1961 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE (Paris, France), coll. Le Masque Science-Fiction  n° 30 n° 30  Dépôt légal : 3ème trimestre 1975, Achevé d'imprimer : 25 septembre 1975 Réédition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7024-0429-4 Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Même si le seul nom d'auteur mentionné est celui de Charles Henneberg, il fut terminé à la mort de celui-ci par sa femme, comme l'indique la quatrième de couverture. Couverture : atelier Pascal Vercken.

Quatrième de couverture

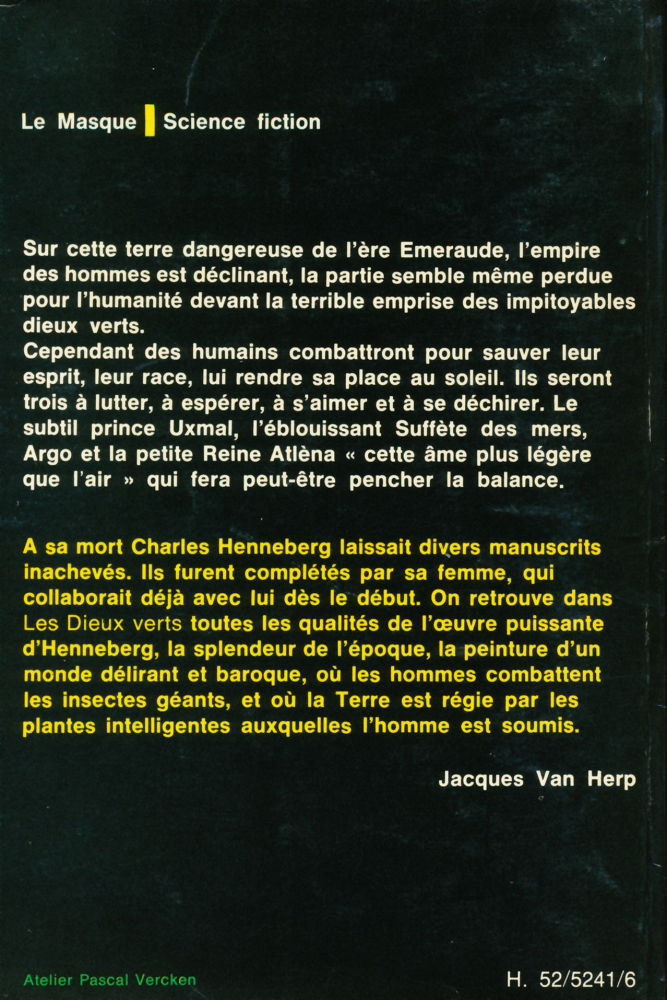

Sur cette terre dangereuse de l'ère Emeraude, l'empire des hommes est déclinant, la partie semble même perdue pour l'humanité devant la terrible emprise des impitoyables dieux verts.

Cependant des humains combattront pour sauver leur esprit, leur race, lui rendre sa place au soleil. Ils seront trois à lutter, à espérer, à s'aimer et à se déchirer. Le subtil prince Uxmal, l'éblouissant Suffète des mers, Argo et la petite Reine Atléna « cette âme plus légère que l'air » qui fera peut-être pencher la balance.

A sa mort Charles Henneberg laissait divers manuscrits inachevés. Ils furent complétés par sa femme, qui collaborait déjà avec lui dès le début. On retrouve dans Les Dieux verts toutes les qualités de l'œuvre puissante d'Henneberg, la splendeur de l'époque, la peinture d'un monde délirant et baroque, où les hommes combattent les insectes géants, et où la Terre est régie par les plantes intelligentes auxquelles l'homme est soumis.

Jacques Van Herp

Critiques

[critique de Le chant des astronautes et Les dieux verts] Deux des plus grands romans de l'âge d'or de la SF française, par l'équivalent du couple Moore-Kuttner, parus l'un en 1958 dans « Satellite » (n° 10 et 11) sous la signature du mari, l'autre en 1961 au Rayon fantastique (n° 83) sous celle de sa veuve. Une science-fiction pas du tout scientifique, et très romantique : un style qui a parfois une grandeur hugolienne, parfois des raffinements parnassiens, parfois une crudité gouailleuse ; des héros qui sont très beaux-dans le danger et très désarmés devant la beauté, des héroïnes très belles aussi et très aimantes, des monstres extra-terrestres ou floraux plus beaux encore dont le baiser boit l'âme de leurs victimes pleines d'horreur et de désir ; un monde luxuriant, cruel et fascinant, où le passé et l'avenir se rejoignent en l'éternité des mythes. George W. BARLOW Critiques des autres éditions ou de la série

À propos de « La Terre endormie » d'Arcadius, Jacques Van Herp écrivait ici même que l'originalité du thème était devenue secondaire pour la science-fiction, au stade actuel de son développement. Un autre exemple en est apporté par « Les dieux verts », roman qui montre une nouvelle fois les plantes devenues intelligentes et entrant en lutte contre l'humanité. Cette idée de base, aujourd'hui classique, a servi à des ouvrages comme « La révolte des plantes » d'Edmond Hamilton, « La guerre du lierre » de David H. Keller, « La colère végétale » de Monique Watteau… et précisément « La Terre endormie » mentionné ci-dessus. Pourtant, son emploi ici réitéré ne gêne pas. Ce n'est qu'une convention de départ, facilement admise, et n'hypothéquant nullement le déroulement du récit. Un tremplin commode permettant à l'auteur de déployer son imagination dans les voies qui lui sont propres. Et ces voies, ici, sont fortement typiques. Ce roman confirme un fait déjà reconnu : plus encore que les œuvres autrefois signées Charles Henneberg, ce qu'écrit aujourd'hui Nathalie Henneberg cesse de relever de la SF traditionnelle. Il s'agit avant tout de l'expression permanente, indéfiniment ré-orchestrée d'un cauchemar intime. L'œuvre de Lovecraft, celle de Catherine Moore, n'ont pas d'autre source. Et c'est à dessein que je cite ces deux noms (surtout le second), puisque c'est à leur suite que Nathalie Henneberg me paraît le mieux devoir s'inscrire. Comme Lovecraft, elle peint l'homme en proie aux monstres, et comme Catherine Moore, elle montre que la meilleure arme de ces monstres est le piège charnel, agissant jusqu'au vertige. Mais il y a autre chose : un « ton Henneberg », qui peu à peu s'est forgé et qui maintenant a mûri. Et ce ton est caractérisé en premier lieu par le souffle épique. Il y a chez Charles ou Nathalie Henneberg un côté wagnérien dans l'affrontement des hommes et des monstres, les premiers haussés au rang de demi-dieux, les seconds prenant facilement figure d'allégories. « Il avait l'impression écrasante d'assister au finale des Niebelungen, à un compte qui se réglait entre les héros et les dieux » : cette phrase, extraite des « Dieux verts », est significative. Et faut-il rappeler leur premier roman, justement titré « La naissance des dieux » ? Pourtant le héros henneberguien n'est pas lucide et fort, comme l'est en général le héros d'épopée, mais au contraire perpétuellement chancelant et menacé, déchiré par des forces et des faiblesses contradictoires. Sa volupté secrète serait peut-être de s'engloutir avec extase dans ce cosmos dont les entités veulent sa chute. Il y a quelque chose de plus foncièrement féminin que de viril en lui – et ce n'est pas pour rien que sa description physique évoque les créatures angéliques et asexuées de Vinci ou de Botticelli. Quant à la femme – quand elle n'est pas masque, faux semblant, phantasme suscité pour entraîner le héros et mieux le perdre – elle est à l'état pur une divinité incarnée, Altanléa de « An premier, ère spatiale », Atléna des « Dieux verts », prêtresse ou reine, idole fragile surchargée d'ornements. Reste la toile de fond : toujours grouillante et morbide, avec un certain degré de complaisance esthétique dans la description de l'atroce, et cette notion – très proche de Catherine Moore – que les extrêmes se touchent, que le comble de la répulsion et le comble de la fascination peuvent être contigus. Rarement pareille fusion aura mieux été atteinte que dans « Les dieux verts », où les fantastiques apparitions des grandes fleurs de mort, des immondes plantes géantes avides de suc vital, suscitent à la fois l'effroi et la contemplation. « Elle pouvait offrir à chaque proie les délices et les épouvantes faites pour elle, » écrit l'auteur en parlant de l'Entité-Orchidée qui intervient aux dernières pages. C'est un peu ce que promettent tous les monstres de la mythologie henneberguienne. Je citais tout à l'heure Wagner, mais il est une autre analogie, picturale celle-ci, qui vient irrésistiblement à l'esprit – et dont je m'étonne qu'elle n'ait pas encore été, à ma connaissance, relevée. C'est celle rapprochant Charles et Nathalie Henneberg de Gustave Moreau. Leur univers discordant et funèbre, peuplé de femmes à la beauté terrible et d'êtres mi-hommes mi-bêtes, tiraillé entre la pourpre et l'horreur, entre la somptuosité et le cauchemar, semble une équivalence à celui que projeta Moreau sur ses toiles – et que la récente exposition du Louvre nous a pleinement dévoilé. Pour conclure au sujet des « Dieux verts », il faut signaler que ce roman n'est pas parfait. Ses différentes parties sont un peu inégales ; le début est hésitant et dispersé, et l'action en général passe au second plan derrière le décor. Par son degré de réussite, l'ouvrage se situe au-dessus de « La rosée du soleil », mais sans doute en-dessous de « An premier, ère spatiale ». La nouvelle convient d'ailleurs mieux au style des Henneberg que le roman, peut-être parce que les dimensions de celui-ci imposent une construction, un échelonnement, moins proche du tempérament des auteurs que cette coulée d'un seul jet qui engendra des chefs-d'œuvre comme « Pêcheurs de lune » ou « Du fond des ténèbres ». Malgré ses défauts, le livre vaut toutefois d'être lu. Ne serait-ce que pour le situer dans le contexte de l'œuvre qui, à mesure de son épanouissement, offre un aspect de plus en plus passionnant. Alain DORÉMIEUX

[Focus Nathalie Henneberg : - La Forteresse perdue - Gandahar - Les Dieux verts - Callidor - Le Dieu foudroyé - L'Atalante]

Par un curieux hasard calendaire, trois rééditions de Nathalie Henneberg nous arrivent en même temps ou presque. Pour une auteure passablement oubliée, voilà qui méritait bien un « focus » bifrostien… La Forteresse perdue n’avait jamais été réédité depuis sa parution originale au « Rayon Fantastique » en 1962. À sa lecture, on comprend vite pourquoi, tant cette dernière s’avère pénible. Une bien mauvaise surprise, en somme, d’autant que mes lectures précédentes de l’auteure m’avaient plutôt laissé de bons souvenirs… Dans sa préface, Didier Reboussin écrit : « Comme toujours chez Nathalie Henneberg, il faut oublier l’aspect rationnel des choses (…) où le monde futuriste qu’elle dépeint n’a rien de plausible. » Nous voilà prévenus… Donc, une expédition de la Légion de l’Espace lancée vers Alpha du Centaure a abordé un monde nommé Isis ouvert sur plusieurs dimensions. Elle y a établi un fortin et s’y accroche avec la rage du désespoir. Mais Isis sert aussi de tête de pont à des créatures d’énergie vampiriques se manifestant sous l’aspect de flammes violettes qui entendent envahir la Terre pour se repaître des êtres humains… Le roman s’articule autour de trois personnages. Alix Orlova — une projection transparente de l’auteure —, Arnold de Held — celle de son mari, Charles —, et enfin Ruy Béarn-Léans, traitre façonné dès le début par les flammes violettes qui n’est pas sans rappeler le héros du Sabre de l’Islam. On y retrouve les figures d’amants tragiques que séparent les valeurs sacrées du devoir auxquels ils se sacrifient. La Forteresse perdue offre une dimension largement autobiographique de la vie des époux Henneberg au Proche Orient au début des années 40, à travers une évocation de la défense acharnée de Palmyre (Syrie) par une compagnie de la Légion Étrangère face à des troupes anglaises largement supérieures tant en nombre qu’en matériel. Le récit se veut poétique, épique, haut en couleur. Il n’en est rien. Les mots, précieux souvent, s’alignent mais peinent à faire jaillir des images ; un défaut de cohérence rend l’histoire difficile à suivre, et il faut passer la moitié de ce « fort Alamo stellaire » pour percevoir une amélioration sensible qui ne parvient toutefois pas à sauver cet ensemble brouillon. Dommage. Avec Les Dieux verts rien ne change, sauf que cette fois, ça marche… Tout ce qui apparaissait confus dans La Forteresse perdue devient limpide, évident. La poésie prend corps et les images jaillissent à toutes les pages, souvent sublimes. J’avais un excellent souvenir des Dieux verts, mais après la cruelle déception de La Forteresse perdue, le pire n’était pas à exclure. Or, dès les premières pages, je me voyais rassuré et embarqué, entrainé au plus profond de la nuit d’émeraude avec des personnages plus grands que nature. On plonge dans un univers flamboyant de tous les tons du vert, un tourbillon de merveilles créées par une styliste hors pair dont on ne trouvera guère l’équivalent que chez Samuel R. Delany. Plutôt que de s’empiler, les mots chantent et se répondent en canon, engendrant la plus gracieuse des polyphonies. Il y a 2000 ans, la Terre, alors à son apogée, maîtresse d’un empire stellaire, s’est soudain vue frappée par un terrible cataclysme qui n’a laissé que de rares survivants tout en l’isolant du cosmos. La civilisation humaine s’est effondrée tandis que pour les plantes et les insectes, l’heure de la revanche sonnait. Depuis, l’homme défend les ruines de son empire avec mollesse, s’abandonnant aux rêves, à la décadence, laissant les rênes aux végétaux et copiant les insectes, notamment dans leurs mœurs cruelles. Ainsi, la loi impose-t-elle aux derniers mâles solaires, de race pure, de mourir après le vol nuptial… l’enjeu pour les plantes étant d’en accélérer la disparition avant que l’isolement de la Terre ne prenne fin. En dépit de son amour pour la petite reine Atléna, Argo, le suffète des mers, refuse de se plier à cette loi inique et se rebelle. Comme d’habitude chez Henneberg, leur amour est frappé du sceau de la tragédie. Tandis qu’Atléna se voit chargée de défendre ce qui reste de l’empire, Argo se retrouve à la tête d’une horde de monstres et de mutants avec laquelle il entend libérer A-Atlan du joug des plantes intelligentes et rendre à l’humanité sa splendeur passée. Les Dieux verts, qui en est à sa quatrième édition, offre toute la panoplie des thèmes chers à Henneberg. L’amour rendu tragique par un implacable destin qui dresse les amants l’un contre l’autre, chacun mu par un sens du devoir infrangible. Le combat final, apocalyptique, fratricide, qui toujours évoque ceux de Palmyre, où l’ennemi véritable se dissimule en arrière-plan. D’innombrables plantes sont ici nommées par leur nom scientifique, ce qui aurait eu tôt fait de sombrer dans le dernier lourdingue, or il n’en est rien. Une riche poésie émerge de toutes les nombreuses descriptions où l’auteure se joue de mots rares pour les palais, les femmes-insectes souvent comparées à des phalènes ou à des orchidées… Imaginez deux parties d’échecs. Même ouverture. Même variante. L’une perdue, l’autre gagnée. Difficile de concevoir que deux romans aussi semblables parviennent à des résultats aussi opposés. Les Dieux Verts est un pur chef-d’œuvre ; La Forteresse perdue pour ainsi dire illisible. Entre ces deux extrémités, Le Dieu foudroyé occupe une place médiane. Ce troisième volume, qui vient compléter La Plaie, où Nathalie Henneberg évoquait l’exode vécu enfant avec les derniers Russes Blancs de l’armée de Wrangel, point final de la révolution bolchévique, n’en a pas l’envergure. Le souffle épique s’est tari. Initialement publié chez Albin Michel un an avant sa mort (en 1977), ce roman est le chant du cygne d’une auteure désireuse de ne pas laisser son grand œuvre inachevé. La flamme vacille, comme la vie d’Henneberg elle-même. Peut-être a-t-elle trop attendu… Nathalie Henneberg a toujours fonctionné à l’inspiration, elle n’a jamais été un écrivain de métier pouvant sur le tard compter sur le savoir-faire acquis pour compenser une moindre activité créatrice. En dépit de quelques morceaux de bravoure disséminés ici ou là, jamais Le Dieu foudroyé n’atteindra à l’éblouissement des Dieux verts ni à l’ampleur de La Plaie. Le talent est un tigre furieux qui emporte tout dans une étourdissante chevauchée, laissant le lecteur tout ébahi ; mais à juste le tenir par la queue, il se retourne et lacère de ses crocs et ses griffes. Plus grand est le talent, plus sauvage le tigre. Ainsi le tigre du Dieu foudroyé était-il un vieil animal déjà bien fatigué. Jean-Pierre LION |

| Dans la nooSFere : 87464 livres, 112452 photos de couvertures, 83902 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |