|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

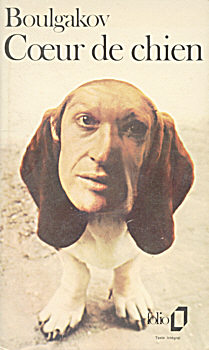

Coeur de chien

Mikhaïl BOULGAKOV Titre original : Sobatch'e serdtse, 1925 ISFDB Traduction de Michel PÉTRIS GALLIMARD (Paris, France), coll. Folio  n° 309 n° 309  Dépôt légal : 1er trimestre 1973 Roman, 160 pages, catégorie / prix : 1 ISBN : néant ✅

Autres éditions

Sous le titre Cœur de chien CHAMP LIBRE, 1970 Sous le titre Coeur de chien LIVRE DE POCHE, 1999, 2005

Quatrième de couverture

Le distingué professeur Preobrajenski, spécialiste des problèmes du rajeunissement, recueille un chien errant et lui greffe l'hypophyse et les glandes génitales d'un « prolétaire ». Le chien prend très vite toutes les apparences de l'homme. Mais le résultat n'est pas exactement celui attendu... La transformation n'était-elle pas prématurée ? Par-delà le symbole, Boulgakov nous convie à un féroce jeu de massacre où aucun camp n'est épargné. Faut-il voir là la raison pour laquelle ce roman, écrit en 1925, n'a jamais été publié en U.R.S.S. ? Mikhaïl Boulgakov (1891-1940), un des plus grands écrivains russes de ce siècle, connut la disgrâce pendant la plus grande partie de sa vie. Ce n'est qu'après sa mort que seront publiées ses oeuvres principales dont le célèbre Le Maître et Marguerite. Critiques des autres éditions ou de la série

La SF soviétique, si prolifique paraît-il, nous est toujours parvenue en France de manière très parcimonieuse, très sporadique. Je serais presque tenté d'ajouter : heureusement, si, à la qualité à tout prix, il ne fallait préférer la connaissance. Sans vouloir reprendre la phrase hâtive d'Anthony Boucher, qui déclarait que la SF russe avait quarante ans de retard (mais c'était en 1956), il serait abusif de dire que nous en avons reçu de grands chocs. Cependant, comme seuls une douzaine de volumes au total, avec les deux ou trois que j'ignore, nous sont parvenus jusqu'ici, il est encore trop tôt pour se faire une opinion d'ensemble. Et, avec les difficultés de traduction, pourra-t-il seulement un jour être temps ? Je ne remonterai pas aux ouvrages de Tolstoï (L'hyberboloïde de l'ingénieur Gagarine et Aelita ou le déclin de Mars), qui font figures d'ancêtres respectables, pour la bonne raison que je ne les ai pas lus. Mais Gérard Klein écrivait ici même (au sommaire d'un Fiction lui-même si respectable que j'hésite à en rappeler le numéro !) que ces deux ouvrages, le premier surtout, étaient des plus poussiéreux, ce qui, sous la plume de cet admirateur frénétique de Jules Verne, est un aveu redoutable. En fait, le seul chef-d'œuvre que l'on puisse trouver dans le genre est Nous autres de Zamiatine, écrit en 1920, publié en France en 1929, et dont j'ai parlé il y a quelque temps à l'occasion de sa ressortie chez Laffont (Fiction n° 217). Les autres ouvrages de ma connaissance, curieusement, sont tous apparus en France en une période de temps assez courte, très exactement entre 1958 et 1965. A la première de ces dates remonte en effet la publication, par la revue Satellite, de L'Ile en feu d'Alexandre Kazantsev, un des grands noms de la SF soviétique. En 1959, les Editions en Langue Française de Moscou nous donnaient La nébuleuse d'Andromède d'Ivan Efrémov, suivi un an plus tard par Aux confins de l'Œcumène. Un grand sens épique baigne sans doute ces ouvrages dédiés à la conquête pacifique de l'espace et du temps, mais j'avoue y avoir été peu sensible. Les mêmes Editions sortaient ensuite deux recueils regroupant des textes d'une dizaine d'auteurs : Cor serpentis et Le messager du cosmos, que je ne connais pas, mais qui recelaient, paraît-il, des nouvelles fort valables. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, figuraient à nouveau au sommaire du recueil publié chez Laffont Les meilleures histoires de SF soviétique, qui contenait un échantillonnage très éclectique, au total intéressant, et pour une fois bénéficiant d'une traduction correcte. Entre 62 et 64, le « Rayon Fantastique » prenait le relais, avec quatre romans d'un niveau moyen extrêmement bas. Si L'erreur d'Alexei Alexeiev de A. Poleischuk restait lisible dans son exposé plein de suspense d'un mystère scientifique, ni Sur la planète orange de Leonid Onochko, ni Griada de Kolpakov, deux space-operas d'un schématisme et d'une naïveté incroyables, et moins encore Les revenants des étoiles des frères Strougatski, ne peuvent raisonnablement retenir l'attention. Cette cuvée peu glorieuse s'achevait en 1965 par la publication dans « Présence du Futur » du seul roman soviétique figurant au catalogue de cette collection : Les chemins de la Lune de Kazantsev, dont il vaut mieux ne pas parler. On voit que le contingent est maigre. Certes, je ne reprocherai pas aux auteurs soviétiques d'être marxistes ou de « faire de la propagande » (comme certains de mes confrères dans les Fiction de jadis !), mais bien d'avoir une vision si triste, si conformiste, si lénifiante du monde marxiste de demain, et surtout d'écrire si platement, d'être à ce point englué dans le réalisme scientifique... ou ce qui en tient lieu, car il est hélas patent que, même sur ce plan-là, les ouvrages soviétiques fourmillent (sauf ceux d'Efrémov) d'erreurs flagrantes et même d'âneries monumentales qu'on n'aurait pas trouvées dans les Fleuve Noir des années 50. A tous ces défauts, il serait facile de trouver des raisons, qui tiennent toutes à l'étouffement culturel dans lequel a été tenu le peuple soviétique depuis le milieu des années 20. Mais il n'entre pas dans mes intentions de refaire ici un procès dont les données sont connues. Après un trou d'une demi-douzaine d'années, la SF soviétique a en tout cas refait timidement surface en France, avec deux romans bien différents de forme et d'époque, publiés par les dynamiques Editions du Champ Libre. Cœur de chien de Mikhaïl Boulgakov, sorti il y a plus d'un an, fait partie de tout ce lot d'écrits de cet auteur (La garde blanche, Le roman de Monsieur Molière, un recueil de nouvelles fantastiques, etc.) qui a été brutalement porté à la connaissance du public français pour des raisons assez mystérieuses, mais qui tiennent peut-être à la personnalité politique de Boulgakov, opposant de droite. Cœur de chien, écrit en 1925, n'a d'ailleurs jamais été publié en URSS. On se demande pourquoi, sinon que ce n'est pas bien fameux. L'action se déroule à Moscou en 1925. Elle est centrée sur la figure du professeur Filip Filipovitch Preobrajenski, chirurgien spécialisé dans le rajeunissement des cellules et qui, bien que d'extraction et d'idéologie bourgeoises, a conservé les faveurs du nouveau régime grâce aux résultats spectaculaires (obtenus surtout sur le plan sexuel) auxquels il est parvenu. Recueillant un jour un chien errant à moitié ébouillanté qu'il appelle Boule, Filip Filipovitch lui greffe les testicules et l'hypophyse d'un ouvrier mort de mort violente. Régénéré, le chien se transforme en homme, ayant acquis les caractéristiques inscrites dans les glandes du donateur. Mais l'homme-chien, prolo irrécupérable, ivrogne et voleur, menteur et vindicatif, sème le trouble dans l'existence bien rangée du professeur, qui n'a d'autre moyen, pour retrouver le calme, que de se livrer sur lui à l'opération inverse. Et Poligraf Poligrafovitch Boule redevient chien, à son avantage semble-t-il, puisqu'il n'est plus promis qu'à des jours heureux au coin de l'âtre. Cette histoire pourra rappeler à nos lecteurs le magnifique récit de Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon. Mais on aura compris aussi que ce n'est pas le tragique qui est sollicité chez Boulgakov, mais une sorte de comique de situation, qui passe à vrai dire bien mal dans le récit (ou dans la traduction ?) et ne nous arrache que de rares sourires. Certes, la séquence de l'opération, sanglante à souhait, peut renvoyer à des films tels que Mash ou Candy, mais la satire elle-même, qui a sans doute été au premier plan des visées de l'auteur, n'est nullement perceptible globalement, mais seulement par raccrocs, de manière confuse et divergente. L'éditeur nous prévient cordialement au dos de l'ouvrage que « Boulgakov nous convie à un féroce jeu de massacre où aucun camp n'est épargné » ; et sans doute faut-il voir dans cette dispersion, avouée ou non, le peu d'impact de cette férocité à la guimauve. Un comité d'immeubles assez caricatural, une allusion aux vertus dormitives de la Pravda, quelques phrases du genre de : « Pourquoi a-t-on enlevé le tapis de l'escalier ? Est-ce que par hasard Karl Marx aurait interdit les tapis dans les escaliers ? » — et c'est tout ce qu'on peut compter comme coups à gauche. Quant aux coups à droite, je n'en ai pas trouvé trace, à moins que le personnage de Filip Filipovitch, qui est du genre à crier « Vive le roi, vive la Ligue ! », ne remplisse à lui seul la seconde chaussette de l'objectivité requise. Voilà donc un roman qui me semble être, à la société russe de 1925, ce que Daninos est à la française d'aujourd'hui ; Daninos, lui, est imprimé, ce qui prouve d'évidence que nous sommes bien dans une démocratie libérale. Naturellement, on peut aussi chercher ce deuxième degré sans lequel il n'y a pas de bonne critique, et voir dans ce chien, qui ne parvient à l'humanité que sous une forme des plus grossières et des plus déplaisantes, une projection du citoyen russe qui, bien qu'étant promu à la dignité d'homme socialiste nouveau, ne parvient pas à s'arracher à sa glèbe. Mais alors il nous faudrait bien convenir que ce constat, sans doute subversif, reste plus à l'état d'intention que de traces définies dans le texte. C'est à cause de cette mollesse, de ce flou, que Cœur de chien ne peut guère être compté qu'au titre de curiosité. Nous passons à la littérature contemporaine avec Arkadi et Boris Strougatski, deux frères dont le premier, âgé de 45 ans, est linguiste, tandis que le second, 37 ans, est astronome. Ils ont publié, dit-on, une quinzaine d'ouvrages, et nous les connaissons depuis une douzaine d'années en France grâce à quatre nouvelles parues au sommaire des divers recueils cités au début de cet article (comme Réflexe spontané ou Six allumettes) et roulant toutes sur des expériences scientifiques), ainsi qu'à ce roman infantile qu'est Les revenants des étoiles, où la Terre de l'an 2100 est présentée avec tant de pâleur, de manque de conviction et d'invention, qu'un roman américain de même acabit, comme par exemple L'enfant de la science de Robert Heinlein, paraît à côté un immortel chef-d'œuvre. 1 La présente œuvre a été publiée en 1968 dans une revue sibérienne, ce qui, à lire le dos du volume, a valu à ses rédacteurs en chef un renvoi immédiat. Si cette information est bien exacte, elle prouve en tout cas que l'œil infernal qui a déjà foudroyé diversement Siniavski, Daniel, Soljénitsyne, Amalrik et bien d'autres est braqué aussi sur la SF. Et l'on peut aussi penser que, tout comme pour Cœur de chien, c'est cette inscription au martyrologue de la SF qui a poussé les éditeurs à cette publication. L'escargot sur la pente n'est pas à proprement parler, d'ailleurs, de la science-fiction ni de l'anticipation. C'est une sorte de roman métaphorique, qui se veut sans doute une représentation codée de la réalité soviétique actuelle. Sur un piton rocheux s'élèvent les bâtiments de l'Administration, laquelle a pour but d'étudier la forêt immense qui s'étend tout autour du pic, jusqu'à l'horizon. Cette forêt est une entité vivante qui croît comme un protoplasme, mais cache aussi des humains libres et sauvages que l'Administration essaye en vain de civiliser — il faut entendre : de coloniser. « Nous n'arrivons pas, disait Béatrice, à trouver le moyen de les intéresser, de les captiver. (...) Les créations immortelles ne provoquent chez eux qu'une sorte de ricanement... Non, il faut commencer par les enfants. Je propose par exemple de leur enlever leurs enfants et d'organiser des écoles spéciales » (p. 82). En même temps la forêt, censément protégée par l'Administration, est en réalité soumise à l'action du Groupe d'Eradication, qui y pratique des coupes sombres : de même que le processus de colonisation culturel et social des peuples non-développés, on voit que c'est aussi le saccage de l'environnement qui est souligné. Mais, surtout, c'est le cancer bureaucratique lui-même qui est au cœur du livre et qui, « révélé » à travers le personnage de Perets, linguiste nommé à l'Administration pour des raisons qu'il ignore (il n'a aucun emploi et ne peut même pas aller dans la forêt), est l'objet des soins particuliers des auteurs. Un Directeur que personne n'a jamais vu et qui diffuse d'interminables et incompréhensibles discours par téléphone, des fonctionnaires qui changent de travail du jour au lendemain sans savoir pourquoi (un chauffeur devient ainsi aide-soignant), des motifs de blâme pour le moins curieux (comme ce maître de chiens puni « pour s'être imprudemment permis d'être frappé par une décharge atmosphérique (foudre) » : p. 195), tous ces petits faits forment la trame d'une existence vide et absurde, baignée d'un ennui insupportable régulé par des parties de cartes et de fréquentes beuveries de kéfir... « J'essaierai même d'aimer le kéfir : ce ne doit pas être tellement difficile, » dit Perets, vaincu. Pour qui connaît le goût infect de cette boisson fermentée, l'héroïsme de cette décision apparaîtra avec tout son sel ! Mais, plus encore que l'absurde kafkaïen, c'est la finalité obscure de cette Administration, où prime l'efficacité inefficace, où la fin dérisoire justifie tous les moyens, qui est impitoyablement brocardée, en même temps que sont révélés les rouages humains grinçants des structures du pouvoir : « Alcoolique, soit, oui mais quel spécialiste ! Débauché, oui mais quel propagandiste ! Voleur, disons profiteur, oui mais quel administrateur ! Meurtrier, oui mais quelle discipline et quelle abnégation... » (p. 48). Fin du fin, Perets, nommé lui-même Directeur, sans raison aucune, mais après un cauchemar symboliquement confus, s'empresse de signer « une note de service ordonnant aux employés du Groupe de l'Eradication de s'éradiquer eux-mêmes dans les plus brefs délais ». Ordre qui, n'en doutons pas, sera fidèlement exécuté : après avoir dévoré la forêt, l'Administration se dévore elle-même, ce qui n'est qu'un juste retour des choses, et peut-être une solution finale à son existence. Car si on veut bien considérer ce roman sous son aspect le plus symbolique, il est possible d'identifier la forêt à la vie elle-même, puissante, belle, anarchique, qu'une société technocratique tournant à vide sur sa lancée jugule, étouffe, détruit d'année en année : « Au cours de l'année écoulée, l'Administration de la forêt a substantiellement amélioré son travail et a atteint des indices élevés dans tous les domaines de son activité. Des centaines d'hectares de territoire forestier ont été conquis, étudiés, aménagés et placés sous la sauvegarde de la Protection scientifique et l'armée » (p. 193). L'aspect souterrainement politique de L'escargot sur la pente est, pour un lecteur français, beaucoup plus passionnant que le côté SF de l'œuvre, d'ailleurs quasi-inexistant (on pense plutôt à Buzzati), et même que le côté littéraire, pas toujours convaincant : les séquences oniriques et descriptives (la forêt), les longs monologues introspectifs de Perets, les tranches de récit fort classiques centrées sur la vie à l'Administration (toujours pleines d'humour) ne s'articulent pas toujours très bien, et il y a des baisses de tension. Mais, depuis Les revenants des étoiles, les progrès accomplis par les frères Strougatski sont gigantesques et, par son ton et son découpage haché, L'escargot se distingue nettement de toute la production de SF soviétique antérieure. Comparés à Efrémov, les frères Strougatski sont ce qu'est Ellison par rapport à van Vogt. Comme il y a loin d'Efrémov à van Vogt, ces auteurs n'en sont certes pas encore aux sommets, mais leur livre est extrêmement prometteur, et on attend maintenant avec impatience d'autres romans soviétiques de cette trempe. Notes : 1. Récemment un autre livre des frères Strougatski, Il est difficile d'être un dieu, a été publié chez Denoël. J'y reviendrai ultérieurement. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Francis Berthelot : Bibliothèque de l'Entre-Mondes (liste parue en 2005) |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |