|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

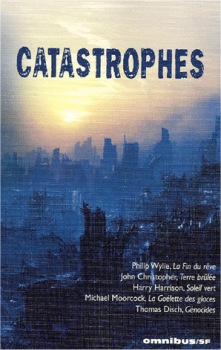

Catastrophes

ANTHOLOGIE Textes réunis par Michel DEMUTH Illustration de Daniel KVANISZCNICZA OMNIBUS , coll. Omnibus   Dépôt légal : décembre 2005 Réédition en omnibus Anthologie, 820 pages, catégorie / prix : 25,5 € ISBN : 2-258-06972-6 ❌

Quatrième de couverture

Le rêve — notre rêve : une société d'abondance qui ne s'embarrasse guère de salir et de gaspiller. Au cœur même des années de croissance, cinq romanciers de science-fiction se sont interrogés. Si les ressources se révélaient insuffisantes face à la surpopulation ? Si un virus anéantissait les graminées ? Si les abeilles mutaient et devenaient agressives et mortelles ? Si les rivières étaient transformées en égouts à ciel ouvert ? Si la terre était recouverte de glace ? Notre monde peut-il indéfiniment supporter la fuite en avant du progrès ? Autant de scénarios dans lesquels l'homme n'a qu'un mot d'ordre : survivre.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Philip Gordon WYLIE, La Fin du rêve (The End of the Dream, 1972), roman, trad. Bruno MARTIN 2 - Thomas Michael DISCH, Génocides (The Genocides, 1965), roman, trad. Guy ABADIA 3 - Michael MOORCOCK, La Goélette des glaces (The Ice Schooner, 1969), roman, trad. Jacques GUIOD rév. J.-F. AMSEL 4 - Harry HARRISON, Soleil vert (Make Room! Make Room!, 1966), roman, trad. Emmanuel DE MORATI 5 - John CHRISTOPHER, Terre brûlée (No Blade of Grass / The Death of Grass, 1956), roman, trad. Alain DORÉMIEUX

Critiques

Cinq romans composent cet omnibus consacré aux catastrophes dans la science-fiction : La Fin du rêve de Philip Wylie, Terre brûlée de John Christopher, Soleil vert de Harry Harrison, La Goélette des glaces de Michael Moorcock, et Génocides de Thomas Disch. On notera sans surprise que trois des auteurs sont britanniques, le thème catastrophiste étant récurrent chez nos amis d'outre-Manche. Ces romans ont tous été écrits entre 1956 et 1977, soit une période de vingt ans au cours de laquelle la prise de conscience écologique commençait à se faire jour, tout au moins chez les écrivains de S-F. Avant cette période, l'humanité connaissait des fins du monde plus brutales et plus spectaculaires, par la bombe atomique ou toute autre arme de destruction massive. Hiroshima était dans toutes les mémoires et personne n'avait encore pris la mesure des dangers que les activités humaines faisaient peser sur la planète. La Fin du rêve reste à cet égard la plus saisissante mise en garde écrite avant que le mot écologie ne soit à la mode. Nous sommes en 2023 et quatre-vingt-dix pour cent de l'humanité a péri. Le narrateur, co-créateur de la Fondation pour la Préservation de l'Humanité qui tente de créer un nouveau noyau de civilisation, cette fois respectueux de la nature, raconte dans un ouvrage les étapes de la catastrophe, recensant méthodiquement l'eutrophisation des rivières, les sur-pêches, les pollutions urbaines, les calculs cyniques des financiers pour profiter des dégâts au lieu de les réparer. Même si des données ont aujourd'hui changé et que les menaces actuelles ne correspondent pas entièrement à celles que prophétisait Wylie, le réquisitoire est implacable et saisissant. Comme l'écrivait John Brunner, autre catastrophiste écologiste étonnamment absent de ces pages : « Il allait jusqu'au bout de sa pensée. » Malheureusement, ce roman de 1972 est plus que jamais d'actualité. Terre brûlée pourrait être une anecdote s'inscrivant dans la trame des événements qui précèdent. Examinant la situation par le petit bout de la lorgnette, John Christopher imagine que, suite à une famine impossible à juguler, le gouvernement britannique projette de détruire ses grandes villes pour permettre aux autres de survivre. Mis dans la confidence, un homme tente, accompagné par sa famille, de regagner les terres de son frère agriculteur. L'équipée se transforme bien vite en mission périlleuse tant les instincts grégaires reprennent rapidement le dessus dès lors que l'ordre social n'est plus assuré. C'est avec une rapidité étonnante que de bons pères de famille se transforment en tueurs retors et impitoyables, guidés par le seul impératif de survie. Le manque de nourriture est également au centre du célèbre Soleil vert de Harry Harrison, lié à celui de la surpopulation. Inutile de résumer ce livre popularisé à l'écran par Charlton Heston dans le rôle d'Andy Rush, le flic chargé d'enquêter sur le meurtre d'un privilégié. Harrison signe avant tout un polar efficace et nerveux, et met dans la bouche de ses protagonistes ses remarques concernant l'état de la planète. Le roman s'achève lors du passage à l'an 2000, dignement fêté, alors qu'un protagoniste se demande comment le monde pourrait encore continuer mille ans de la sorte. Plus loin dans le temps, la société, qui a régressé et s'est adaptée au nouvel âge glaciaire, s'inquiète du redoux. Au cours d'un long périple maritime, Konrad Arflane découvre la cité mythique de New York, occupée par des gens ayant maintenu un haut niveau technologique qui lui apprennent, ainsi qu'aux passagers de La Goélette des glaces (ex Navire des glaces — on s'interroge sur la pertinence du changement de titre...) que les modifications climatiques avaient été provoquées par un hiver nucléaire. Comme trop souvent chez Moorcock, les longueurs et rebondissements sans intérêt amoindrissent la portée de la révélation finale. L'ensemble aurait pu tenir dans une novella. Cet Omnibus s'achève sur une catastrophe qui n'a rien à voir avec l'écologie ni n'est la faute des humains. Génocides raconte comment les extraterrestres, en prenant la Terre pour un potager, organisent sans le savoir la fin de l'humanité, ici considérée comme parasite. Ce roman majeur de Thomas Disch, par sa noirceur et son humour pince-sans-rire, figure depuis longtemps dans le patrimoine de la S-F, mais n'aurait-on pas pu lui préférer, pour rester dans les préoccupations des précédents, un Sécheresse de Ballard ou un Tous à Zanzibar de Brunner ? Comme la plupart des titres de cette sélection sont épuisés, cet ouvrage reste une acquisition indispensable à qui ne disposerait pas des éditions originales dans sa bibliothèque. Claude ECKEN (lui écrire) Le roman catastrophe est une des grandes spécialités de la SF. Michel Demuth a réuni dans un même ouvrage cinq de ces fameux récits parus dans les années mille neuf cent soixante et soixante-dix. De quoi avaient donc peur les romanciers au cœur même de ces années de croissance ? Dans La Fin du rêve (1972), Philip Wylie dresse le catalogue accablant des outrages faits à la nature au nom du développement économique. Il faut pourtant reconnaître que ce récit, un poil ennuyeux, plus près du rapport ou du manifeste écologique que d'un roman, a mal vieilli. On sait hélas maintenant qu'un avion qui s'encastre dans un immeuble ne fait pas que tuer ses passagers... Bien que plus ancien, Terre brûlée (1956), de John Christopher est en revanche une franche réussite. Personnages consistants, beau style, tension dramatique et péripéties crédibles soutiennent un récit qui fait froid dans le dos. Un virus décime toutes les céréales, affamant l'humanité. Il faut vraiment très peu de temps pour que la civilisation retourne à une barbarie féodale. La fuite de quelques survivants à travers une Angleterre dévastée démontre que pour sauver sa peau rien ne vaut la loi du plus fort. La fin du roman Soleil vert (1966) de Harry Harrison est nettement moins percutante que celle du film éponyme qui en a été tiré. Cependant, cette histoire policière dans un monde surpeuplé garde un certain charme, même si la morale a bien évolué depuis. La raréfaction de l'eau potable reste notamment un danger potentiel pour notre survie. Le monde glaciaire créé par Michael Moorcock dans La Goélette des glaces (1969) (aussi traduit sous le titre Le Navire des glaces) fascine autant par ses paysages que par les relations complexes tissées par les principaux personnages en quête de la ville mythique de New York. Catastrophes se termine par Génocides (1965), de Thomas M. Disch. Quoi d'autre, en effet, pour conclure, que la disparition totale et complète de l'espèce humaine ? La Terre est ensemencée par des extraterrestres qui, c'est normal, détruisent les parasites. Même si l'on ne ressent pas chez Disch la profonde émotion qui nous saisit à la lecture de Rosny Aîné, cette observation entomologique de ce qu'il se passe chez les survivants d'une communauté religieuse, réduits à n'être plus que vers à l'intérieur d'un fruit, est tragique. En tous temps, l'Homme a craint les catastrophes inéluctables. Celles qui seraient par exemple capables de tirer un trait définitif sur l'aventure humaine et de la reléguer, si tant est qu'il reste un moyen de perpétuer la mémoire, au rang des mythes et des légendes... Catastrophes nous en donne quelques aperçus. À lire au printemps, au soleil, plutôt qu'en hiver, à l'ombre... Jean-François THOMAS (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112209 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |