|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Mil neuf cent quatre-vingt-quatre

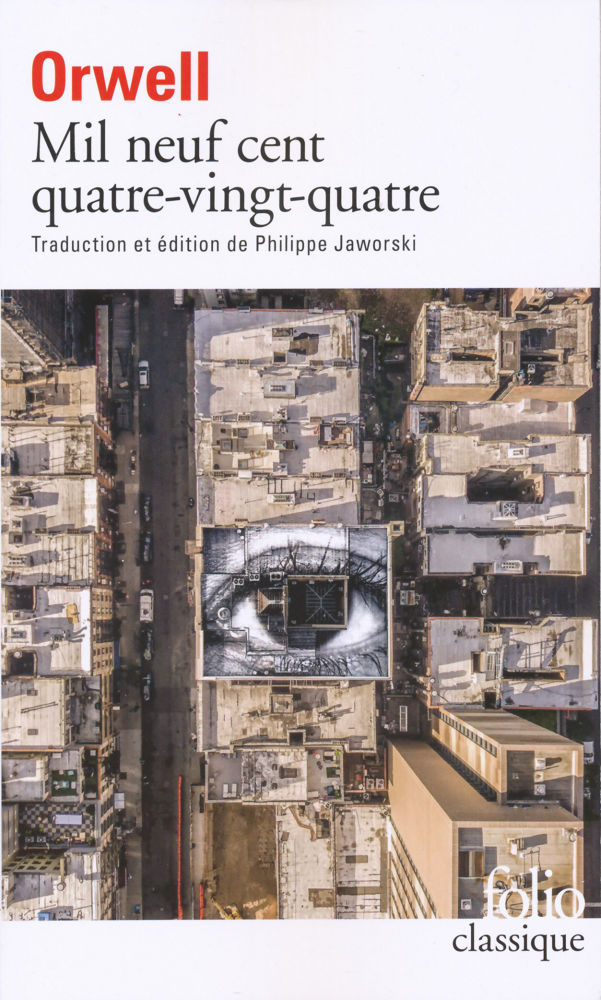

George ORWELL Titre original : Nineteen Eighty-Four, 1949 Première parution : Londres, Royaume-Uni : Secker and Warburg, 8 juin 1949 ISFDB Traduction de Philippe JAWORSKI GALLIMARD (Paris, France), coll. Folio Classique  n° 6891 n° 6891  Date de parution : 7 janvier 2021 Dépôt légal : décembre 2020, Achevé d'imprimer : 12 décembre 2020 Réédition Roman, 512 pages, catégorie / prix : F8 ISBN : 978-2-07-292412-5 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture : J.R. Migrants, l’œil de Mayra dans le Lower East Side (détail).

Autres éditions

Sous le titre Mille neuf cent quatre-vingt-quatre AGONE, 2021 Sous le titre 1984 FRANCE LOISIRS, 1984 GALLIMARD, 1950, 1956, 1959, 1972, 1973, 1973, 1975, 1975, 1977, 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 1984, 1984, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2015, 2018, 2020 in Œuvres, 2020 GALLIMARD, 2021 GALLIMARD Jeunesse, 1983 LIVRE DE POCHE, 1969 RUE DORION (LES EDITIONS DE LA), 2019

Quatrième de couverture

Il était une fois un monde où la liberté n'existait pas, où chacun était sous le contrôle de tous, et surtout d'un seul : le Grand Frère. « Dans la partie que nous jouons, nous ne gagnerons pas.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Philippe JAWORSKI, Préface, pages 7 à 25, préface 2 - Philippe JAWORSKI, Notes sur l'édition, pages 27 à 28, notes 3 - Philippe JAWORSKI, Les Principes du néoparle, pages 399 à 415, article 4 - Philippe JAWORSKI, Chronologie, pages 419 à 438, article 5 - Philippe JAWORSKI, Bibliographie, pages 439 à 446, bibliographie 6 - Philippe JAWORSKI, Le Néoparle : analyse d'une langue nouvelle, pages 447 à 458, article 7 - Philippe JAWORSKI, Lexique analytique du traducteur, pages 459 à 470, lexique 8 - Fredric WARBURG, Compte-rendu de lecture, pages 471 à 477, article 9 - Philippe JAWORSKI, Notes, pages 478 à 504, notes Critiques des autres éditions ou de la série

0n n'a pas si souvent l'occasion, dans Fiction, de parler des classiques, parce qu'en matière de critique l'occasion justement, fait le larron, ou plutôt fait le papier. Mais n'est-ce pas un tort que de subir aussi impérativement la loi de l'actualité, alors que la matière littéraire frise l'éternel, qu'elle est celle en tout cas qui s'effrite, qui se démode le moins vite ? Mieux vaudrait peut-être parler plus souvent des grandes œuvres, les mêmes, il n'y en a pas tant, et ne pas tartiner des pages et des pages de morosité sur des œuvres qui portent en elles, dès leur parution, la marque de l'éphémère... Nous parlerons donc ici — brièvement — de deux classiques. Et, ô paradoxe c'est l'actualité qui les a glissés sur notre écritoire, ce qui nous permet de rester dans la ligne, tout en enfourchant notre dada. L'actualité, c'est la parution dans Folio-Gallimard, à quelque mois d'intervalle, de La guerre des mondes et de 1984 — comme quoi la lutte de Gallimard contre le géant Hachette peut nous apporter quelques fruits. Et ces fruits, malgré leur âge, sont juteux à souhait. Quand on parle de classique, on voit en général les narines se pincer et les nez se plisser, comme si ces organes respectables se préparaient à l'éternuement obligatoire provoqué par la couche de poussière que charrie le terme par couvertures interposées. Mais c'est là une idée fausse, un cliché : un mauvais classique, un classique qui a, comme on dit, « vieilli », n'est tout simplement pas un classique. L'apanage du classique, c'est justement de rester jeune par-delà les ans ou les siècles, c'est de durer, c'est d'être toujours neuf, toujours étonnant, malgré ce qui est venu après... Un classique est un phare qui vous éclaire dans la nuit des bibliothèques surchargées, c'est une lumière vers laquelle lecteurs comme écrivains vont chercher leurs références. Les classiques, c'est le sel de la terre, au prolétaire royaume des livres. La guerre des mondes et 1984 font partie de ce sel. Ils n'ont ni l'un ni l'autre bougé, ils sont intacts, flamboyants, ils comptent parmi les dix ou vingt plus beaux et plus forts livres de science-fiction jamais écrits. Nous avons envie à ce stade de lancer vers tous les lecteurs de Fiction (dont beaucoup sont fort jeunes) la question essentielle : qui parmi vous a lu ces deux livres ?... Mous n'en saurons jamais la réponse, mais qu'on sache que cette notice est écrite pour ceux qui ignorent ce Wells et cet Orwell, et qui seraient tentés de persévérer dans cette ignorance, au profit d'un Larry Niven ou d'un Charles Platt de passage. La guerre des mondes et 1984 ont tout juste cinquante ans d'écart : le premier a été écrit en 1898, le second en 1948. Et cet écart manifeste aussi deux directions primordiales de la SF : l'étude du danger qui vient du dehors (Wells), et l'étude du danger qui vient du dedans, des hommes eux-mêmes (Orwell). La première tendance a donné naissance au space-opera, la seconde à tout un courant mal définissable de science-fiction sociologique et politique auquel se rattachent la plupart des jeunes auteurs d'aujourd'hui. Et pourtant... Lisez La guerre des mondes, et vous serez bien en peine de citer un ouvrage similaire qui le vaille (sauf peut-être Guerre aux invisibles d'Eric Frank Russell). Lisez 1984, et vous verrez qu'il est le modèle et le dépassement de Limbo, de Jack Barron et l'éternité, de Tous à Zanzibar. En fait, ces deux romans ont été conçus avec tellement de soin dans le détail qu'ils apparaissent bien comme le traitement définitif du thème abordé. La guerre des mondes, c'est l'invasion venue d'ailleurs « comme si on y était » : invincibilité apparente des assaillants, destructions massives, écroulement de la société, survie de petits groupes humains épargnés parmi lesquels se révèlent des collaborateurs en puissance... tout est dit. Mais tout est dit aussi sur les Marsiens, avec cette restriction (qui est une habileté supérieure) que ceux-ci ne sont vus que par les Terriens (sous l'habit du narrateur), et non pas par l'auteur qui aurait pu être tenté de nous informer sur eux du point de vue de Sirius. Et c'est bien tout un système écologique qui est aussi mis en image, puisque les Marsiens apportent avec eux leurs végétaux, qui entrent en concurrence avec les plantes terrestres avant d'être vaincues, comme les créatures supérieures, par les micro-organismes de notre monde. 1984, c'est la dictature totale, décrite aussi « comme si on y était ». On a dit trop vite et trop tôt qu'Orwell avait écrit un roman anticommuniste, après un voyage en Union Soviétique. En réalité, la description de sa société angsoc (« Angleterre socialiste ») s'appuie d'abord sur une juste dénonciation d'une perversion de la révolution de type stalinien, mais aussi sur les formes extrêmes (ceci touchant à cela) que pouvait prendre une société occidentale soumise à un fascisme policier, et que cet anarchiste avait su voir déjà poindre. On n'oubliera pas de sitôt cet étouffant Londres du proche futur dominé par les quatre tours des Ministères de la Vérité, de la Paix, de l'Amour et de l'Abondance, ni les portraits omniprésents de « Big Brother », ni ces slogans : « La guerre c'est la paix ; la liberté c'est l'esclavage ; l'ignorance c'est la force ». Et on n'oubliera pas non plus le combat sans espoir de Winston Smith, qui n'entre dans un réseau clandestin de résistance que pour découvrir trop tard que ce réseau est dirigé par le gouvernement lui-même, lequel peut ainsi détecter tous les déviants en puissance. Nous ajouterons que ces deux livres ne sont pas seulement remarquables par les thèmes qu'ils développent, mais naturellement aussi par la force de leur écriture, profondément visualisée chez Wells (l'avant-dernier chapitre, Londres mort, avec l'hallucinante errance du narrateur dans la capitale recouverte de la fameuse poussière noire, tandis qu'un Marsien agonisant lance, du haut de son tripode, son cri d'agonie — Oulla, oulla, oulla... — est un morceau d'anthologie), alors que chez Orwell la parole est d'un didactisme glaçant, très distanciateur, mais non dénué parfois d'une pointe de sentimentalisme désespéré. Nous pourrions ajouter aussi... Mais nous n'ajouterons rien, espérant seulement avoir été convaincant. Jean-Patrick EBSTEIN Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes Annick Béguin : Les 100 principaux titres de la science-fiction (liste parue en 1981) Jean Gattegno : Que sais-je ? (liste parue en 1983) Denis Guiot & Jean-Pierre Andrevon & George W. Barlow : Le Monde de la science-fiction (liste parue en 1987) Jean-Bernard Oms : Top 100 Carnage Mondain (liste parue en 1989) Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Stan Barets : Le Science-Fictionnaire - 2 (liste parue en 1994) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Association Infini : Infini (1 - liste primaire) (liste parue en 1998) Francis Valéry : Passeport pour les étoiles (liste parue en 2000) Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Science-fiction (liste parue en 2002) François Rouiller : 100 mots pour voyager en science-fiction (liste parue en 2006) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Studio One ( Saison 6 - Episode 01 : 1984 ) , 1953, Paul Nickell (Episode Série TV) BBC Sunday-Night Theatre ( Saison 5 – Episode 50 : 1984 ) , 1954, Rudolph Cartier (Téléfilm) 1984 , 1956, Michael Anderson Theatre 625 ( Saison 3 - Episode 11 : The World of George Orwell : 1984 ) , 1965, Christopher Morahan (Téléfilm) 1984 , 1984, Michael Radford |

| Dans la nooSFere : 87305 livres, 112259 photos de couvertures, 83741 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |