|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Armageddon rag

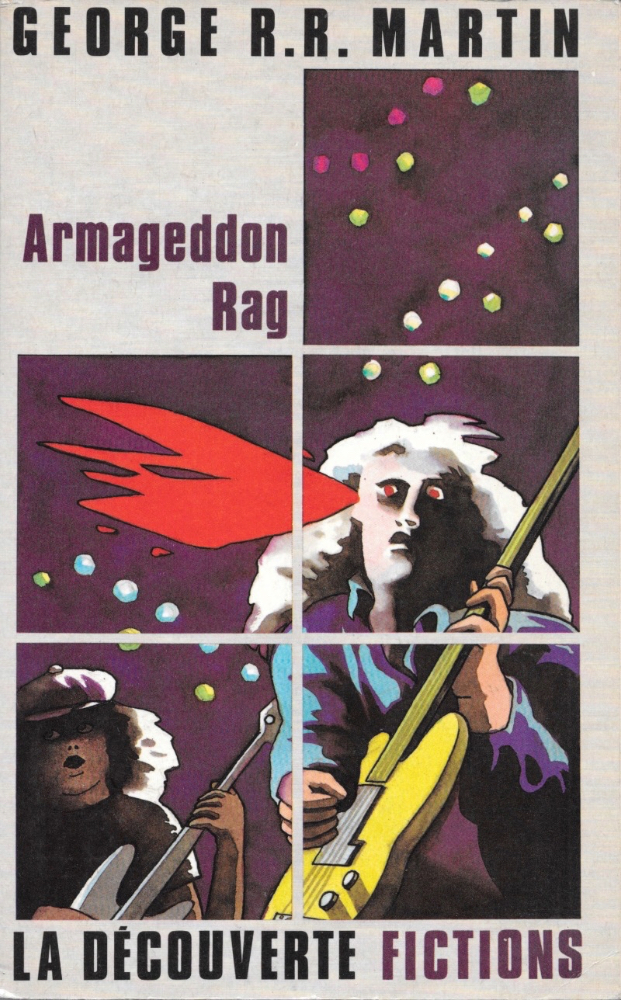

George R. R. MARTIN Titre original : The Armageddon Rag, 1983 Première parution : New York, USA : Simon & Schuster (Poseidon Press), novembre 1983 ISFDB Traduction de Jean BONNEFOY Illustration de Éric PROVOOST LA DÉCOUVERTE (Paris, France), coll. Fictions  Dépôt légal : août 1985, Achevé d'imprimer : août 1985 Première édition Roman, 420 pages, catégorie / prix : 98 F ISBN : 2-7071-1546-0 Format : 13,5 x 21,9 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

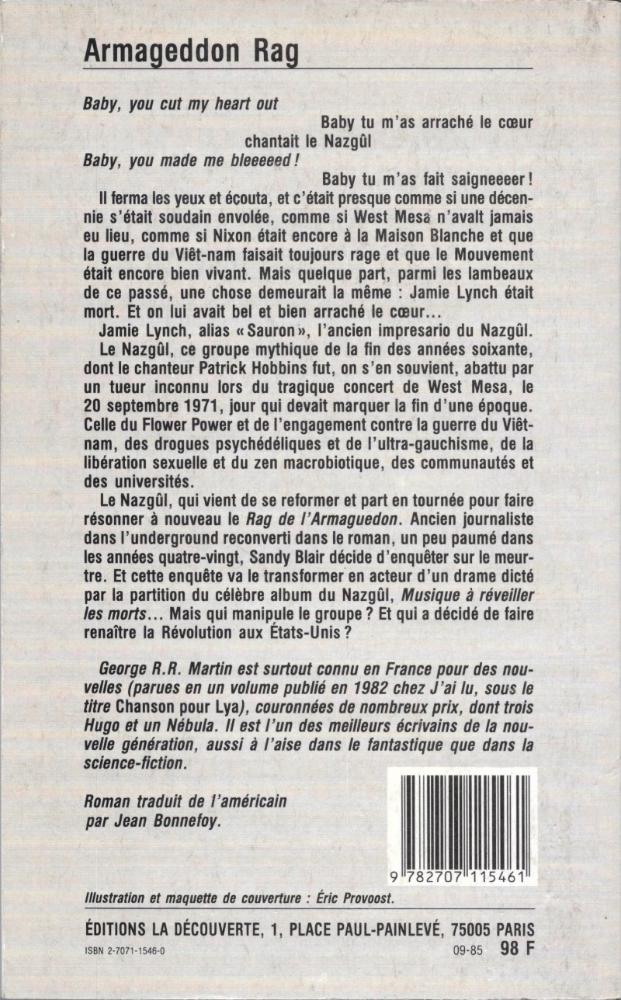

Baby, you cut my heart out

Baby tu m'as arraché le cœur

chantait le Nazgûl

Baby, you made me

Baby tu m'as fait saigneeeer !

Il ferma les yeux et écouta, et c'était presque comme si une décennie s'était soudain envolée, comme si West Mesa n'avait jamais eu lieu, comme si Nixon était encore à la Maison Blanche et que la guerre du Viêt-nam faisait toujours rage et que le Mouvement était encore bien vivant. Mais quelque part, parmi les lambeaux de ce passé, une chose demeurait la même : Jamie Lynch était mort. Et on lui avait bel et bien arraché le coeur...

Jamie Lynch, alias « Sauron », l'ancien impresario du Nazgûl.

Le Nazgûl, ce groupe mythique de la fin des années soixante, dont le chanteur Patrick Hobbins fut, on s'en souvient, abattu par un tueur inconnu lors du tragique concert de West Mesa, le 20 septembre 1971, jour qui devait marquer la fin d'une époque. Celle du Flower Power et de l'engagement contre la guerre du VIêtnam, des drogues psychédéliques et de l'ultra-gauchisme, de la libération sexuelle et du zen macrobiotique, des communautés et des universités.

Le Nazgûl, qui vient de se reformer et part en tournée pour faire résonner à nouveau le Rag de l'Armaguedon. Ancien journaliste dans l'underground reconverti dans le roman, un peu paumé dans les années quatre-vingt, Sandy Blair décide d'enquêter sur le meurtre. Et cette enquête va le transformer en acteur d'un drame dicté par la partition du célèbre album du Nazgûl, Musique à réveiller les morts... Mais qui manipule le groupe ? Et qui a décidé de faire renaître la Révolution aux États-Unis ?

George R.R. Martin est surtout connu en France pour des nouvelles (parues en un volume publié en 1982 chez J'ai lu, sous le titre Chanson pour Lya), couronnées de nombreux prix, dont trois Hugo et un Nébula. Il est l'un des meilleurs écrivains de la nouvelle génération, aussi à l'aise dans le fantastique que dans la science-fiction.

Critiques

En abandonnant le space opéra, George R.R. Martin était loin de commettre une erreur. Armageddon Rag, fort volume de plus de 400 pages, est en effet une réussite totale. Conçu comme une lente et angoissante montée vers l'explosion finale d'un concert évoquant les grands festivals des années 60, ce thriller fantastique a tout d'un cauchemar. Ou d'un mauvais voyage à l'acide, ce qui cadre bien avec le sujet. Jamie Lynch, ancien manager du Nazgûl — un groupe de hard rock à l'immense popularité dont le chanteur a été abattu lors d'un concert, le 20 septembre 1971 — , est assassiné exactement douze ans plus tard ; on l'a étendu sur une affiche dudit concert avant de lui arracher le cœur, comme dans la chanson du Nazgûl Du sang sur les draps — qui, d'ailleurs, passait et repassait indéfiniment sur la chaîne hi fi quand la police est arrivée. Envoyé enquêter sur ce meurtre pour le compte d'une revue rock, Sandy Blair sera appelé à effectuer une sorte de retour en arrière, à retrouver ses anciennes connaissances et à se replonger dans un passé dont il a conservé le regret alors que les événements s'enchaînent, rythmés et peut-être induits par le dernier album du Nazgûl, Musique à réveiller les morts... La nostalgie est le thème d Armageddon Rag. Le Nazgûl, qui évoque tour à tour les Doors, les Stooges ou Mountain, symbolise une époque, un esprit aujourd'hui oubliés, dénigrés, vidés de leur essence. S'appuyant sur les thèmes traditionnels du hard rock — sorcellerie, violence, etc. -, Martin a su les intégrer intelligemment à son récit sans perdre de vue l'argument fantastique, pour finalement concocter un suspense haletant sur lequel vient se greffer une réflexion relative au rock et à sa mythologie. Il dresse le constat d'une époque — celle du flower power et de la guerre du Vietnam — , rejetant tout manichéisme alors qu'il aborde pourtant l'éternel problème de la lutte du Bien et du Mal. Astucieux, original et efficace, Armageddon Rag, est autant un grand roman fantastique que l'un des plus beaux livres jamais écrits sur le rock. Roland C. WAGNER (site web) Critiques des autres éditions ou de la série

C’est sous une couverture particulièrement réussie de Clément Chassagnard que ressort Armageddon Rag, le roman fantastique de George R.R. Martin. Premier titre de l’éphémère collection Fictions des éditions La Découverte, repris maladroitement en Pocket terreur (alors qu’il n’a rien à voir avec ce genre), le récit a été intégralement retraduit par Jean-Pierre Pugi pour l’occasion. Ne disposant pas de l’ancienne traduction et n’en ayant pas de souvenir particulier, je ne me prononcerai pas sur la pertinence de ce changement. Sandy Blair, journaliste de rock devenu romancier, replonge dans le passé quand il apprend le meurtre du manager des mythiques Nazgûl, un groupe de hard rock dont l’apogée date du début des années 70. Orchestre marqué par la tragédie, puisque le chanteur avait été abattu sur scène exactement dix ans plus tôt, ce qui avait entrainé la fin brutale du groupe. Le manager semble avoir été tué selon un étrange rituel, puisqu’on lui a arraché le cœur sur une affiche des Nazgûl, avec un de leurs disques en fond sonore. Sandy Blair décide donc de retourner sur les traces du groupe et de ses membres et découvre qu’un inconnu essaye de réunir les survivants avec un nouveau chanteur pour remonter une tournée. En chemin, il croise aussi ses anciens amis avec qui il avait participé aux manifestations de Detroit en 68, devenus soit des paumés, soit des losers, soit des cadres moyens lisses et intégrés dans le système. Ainsi qu’un étrange personnage semblant se livrer aux sciences occultes pour ramener le Nazgûl à la vie et reprendre les combats des années 70. Écrit en 1983 en pleine période Reagan, Armaggedon Rag oscille entre nostalgie et regret : nostalgie d’une époque révolue, regret que cette époque n’ait pas débouché sur quelque chose de meilleur. Sandy Blair (et à travers lui, l’auteur) profite de l’enquête pour repartir sur les traces de sa jeunesse, de ses anciens amis et de ses convictions. Car en à peine dix ans, l’Amérique est passée de la contestation massive contre la guerre du Vietnam à la dissolution de toute pensée politique dans ce qu’on n’appelait pas encore l’ultralibéralisme. Et c’est là que l’on prend toute la mesure du talent de l’écrivain : il nous plonge rapidement et totalement dans les années 70, nous faisant aussi bien comprendre les combats de l’époque que sentir l’intensité des concerts de ces groupes dinosaures sans pour autant perdre de vue l’intrigue principale. Le roman devient alors un témoignage fort sur une période charnière de l’histoire des USA des cinquante dernières années ; il est certainement plus pertinent aujourd’hui que lors de sa sortie initiale (le succès ne fut d’ailleurs pas au rendez-vous). Armaggedon Rag, loin de la fantasy épique du Trône de Fer, est un livre extrêmement personnel, sentant la sueur, le sexe, la violence et les décibels, peut-être le chef-d'œuvre de George R.R. Martin. René-Marc DOLHEN

Années 80. Jamie Lynch, impresario-phare et sans scrupule des années 70, est retrouvé chez lui, le cœur arraché, étendu sur une affiche du Nazgûl. La scène rappelle une chanson de ce groupe mythique, qu'interprétait Hobbit, le leader, lorsqu'il s'est fait descendre en 1971, lors du concert de West Mesa. Sandy Blair, ex-contestataire devenu romancier insatisfait, est contacté par le magazine Hedgehog afin d'écrire un article. Sandy a été viré du Hog en 1976, quand la revue underground a dégénéré en publication branchouille. L'auteur accepte, motivé par une curiosité portant à la fois sur le meurtre et le devenir de sa génération, y voyant aussi la possibilité d'écrire « un roman inspiré de la réalité, comme De sang-froid ». Blair embarque à bord de sa superbe Mazda afin de retrouver Gopher, Di Maggio et Faxon, les membres survivants du Nazgûl. Très vite, cette recherche se double d'une quête personnelle, puisque Sandy va croiser ses anciens compagnons de lutte qui, comme lui, ont subi les effets du temps. Entre l'enquête factuelle, les réminiscences nostalgiques et la lucidité au goût amer, le journaliste va très vite comprendre qu'Edan Morse, millionnaire qui jadis finançait de dangereux groupuscules révolutionnaires sous divers pseudonymes, cherche à reformer le Nazgûl au complet. Initialement paru en 1983, réédité aujourd'hui sous une couverture efficace de Clément Chassagnard, Armageddon Rag est tout sauf un roman nostalgique que l'on rangerait dans une armoire en bois de santal, posé sur une blouse indienne parfumée au patchouli. Si son thème apparent est, pour faire simple, le Flower Power, il ne pouvait être écrit qu'en pleine ère Reagan. Décennie qui a véritablement changé le monde puisqu'elle a instauré pour longtemps l'ère de l'ultralibéralisme. Il y a bien eu victoire de l'Amérique, seulement ce n'est pas celle que d'aucuns préparaient / espéraient. Les pages 211 et suivantes dressent ainsi un constat froid et argumenté d'une génération pour qui tout et trop souriait : « Les années soixante ? Nous étions à côté de nos pompes, des enfants gâtés qui parlaient à tort et à travers, sans rien savoir sur le monde et la façon dont il fonctionne. » Et parce qu'il n'est pas englué dans une mièvrerie nostalghippique, coincé dans la bulle du Yesterday, le roman taille aussi un costume, à épaulettes et manches relevées, aux années 80. A ce titre, Le Dernier magicien de Megan Lindholm, publié trois ans plus tard, parvient exactement aux mêmes effets dans sa description du paupérisme de Seattle et des séquelles du Viêt-Nam. Là où, par contre, des fictions proches formellement d'Armageddon Rag, comme « Whatever » de Richard Christian Matheson, publié dans son recueil Dystopia, ou « Planet of Sound » de Laurent Queyssi et Jim Dedieu paru dans Comme un automate dément programmé à la mi-temps, offrent un rendu séduisant, mais sans véritable objet. En effet, George R. R. Martin se refuse à décrire une simple forme, quelle qu'en soit sa séduction. Deux détails que l'on pourrait tenir pour secondaires dans la narration illustrent parfaitement cette approche. Tout d'abord la Mazda du héros, à la carrosserie passée au polish, qui acquiert une identité au fur et à mesure que le bordel de boîtiers à cassettes et d'emballages de nourriture envahit l'intérieur. L'automobile devient alors DayDream, compagne d'une road-story. Et puis le triste devenir du magazine Hedgehog, anciennement revue de contre-culture qui s'est transformé en papier toilette glacé, à l'image des bien réels Interview et Rolling Stone. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que l'un de leurs rejetons à peine viable, Chronic'Art, ait vomi le roman de Martin. Le romancier parle pour dire le rien d'une époque, quand le mag' tendance franchouille parle pour ne rien dire, et quelque part le sait. La crise qu'évoque Armageddon Rag ne touche ainsi pas les seuls Américains. De nos jours, Warren Ellis parvient à la même conclusion dans Artères souterraines, roman moyen mais qui affirme avec justesse qu'il n'y a plus d'underground possible, de contre-culture puisque tout est donné, à plat et dans le plus complet relativisme, sur le Net. Ou, pour le dire avec Martin : « Sandy avait su autrefois différencier les bons des méchants. A présent, tous étaient identiques à ses yeux. » Cela, pour l'analyse. Mais il y a aussi l'énergie pure qui monte au fil de la lecture, jusqu'aux explosions des deux derniers concerts, décrits chacun sur plus de vingt pages, aux débordements évoquant le théâtre grec antique, qui nécessitait l'intervention des rhabdouques, service d'ordre de l'époque. Les scènes de public déchaîné annoncent la fureur du « Trône de fer ». Une légère réserve toutefois concernant la traduction de Jean-Pierre Pugi. Page 173 : « à se taper le derrière par terre » sonne tout de même très pudibond au vu des protagonistes. Et, plus ennuyeux parfois, le renvoi en notes de bas de page qui paraît arbitraire, précisant des points qui ne le méritent pas vraiment, mais oubliant que, page 332, lorsque Sandy interpelle Gort d'un « Klaatu borada nikto », il est fait référence à l'injonction adressée au robot Gort dans Le Jour où la terre s'arrêta, film de Robert Wise (1951). Disons que la traduction est tout à fait recevable, mais nous fait parfois regretter l'approche de Jean Bonnefoy. Armageddon Rag prouve de façon brillante, comme seuls quelques rares romans y parviennent, que la fiction littéraire exprime parfois plus fidèlement le réel que des essais à prétention objective. On ne croit pas aux morceaux des Nazgûl, on sait que l'on a rangé leurs albums quelque part. Xavier MAUMÉJEAN

Ce titre un peu abscons, c'est celui d'une chanson des mythiques Nazgûl, groupe dont l'ascension, à l'aube des seventies, a été interrompue par l'assassinat, sur scène, de son leader charismatique Patrick Hobbins. Au début de la décennie suivante, sous la présidence Reagan, les idéaux des années soixante paraissent loin, même pour un survivant comme Sandy Blair, à l'époque journaliste et activiste. Lui, il s'est rangé des voitures : devenu romancier, il a épousé une femme agent immobilier. Mais l'inspiration le fuit sur son quatrième livre quand son ancien associé à la tête du magazine jadis alternatif Hedgehog lui propose de mener l'enquête sur le meurtre, apparemment rituel, de Jamie Lynch, l'ancien manager des Nazgûl, dix ans jour pour jour après celui de leur chanteur, Hobbins. Sandy voit là l'occasion de se sortir de son marasme. Il va aller au fond des choses, peut-être tirer un vrai livre de son odyssée : les musiciens du groupe à interviewer, les ami(e)s à revoir, les lieux à revisiter. D'autant que quelqu'un veut reformer les Nazgûl, ramener Hobbins d'entre les morts. Et ce n'est peut-être pas qu'une figure de style... On trouve sans doute dans Armageddon Rag des éléments autobiographiques, car, tel Sandy Blair, Martin est un ancien journaliste devenu écrivain (ce roman est, de fait, son quatrième). En tout cas, il y a mis tout son cœur, donnant là une œuvre polysémique — entre le thriller, l'enquête sociologique et le fantastique mâtiné de SF, à la Lovecraft — qui dresse le bilan à la fois affectueux et critique de ces quelques années où les Etats-Unis, empêtrés dans la guerre du Viêtnam, secoués par la contestation, bientôt confrontés à un scandale sans précédent dans les hautes sphères du pouvoir, se sont retrouvés en situation prérévolutionnaire. On voit sans mal vers qui vont les sympathies de GRRM (indice : il n'a pas voté Romney) et à quel point le tournant conservateur pris par son pays le désole. Mais il serait dommage de réduire ce livre à sa seule dimension politique, car c'est aussi un formidable bouquin sur le rock, sa créativité, ses ambivalences (sa capacité de transport et de destruction) et le portrait sans affèterie d'un groupe en tournée — on n'est pas loin de Presque célèbre, film assez autobiographique, là encore, de Cameron Crowe. (A titre de clin d'œil final, je signale que, parmi les gens que Martin remercie pour l'aide qu'ils lui ont apportée dans l'écriture de ce roman, figure un certain Lewis Shiner...). Pierre-Paul DURASTANTI (lui écrire)

A travers l'extraordinaire épopée d'un groupe de rock — le Nazgûl, dont le nom est inspiré de l'oeuvre de Tolkien —, George Martin dresse une vaste fresque qui retrace l'évolution de l'Amérique à partir de la fin des années 60, ces années marquées par le Viet Nam et par Nixon, partagées entre le pacifisme des hippies et la violence d'organisations révolutionnaires clandestines ou de sectes sataniques... A l'occasion d'un meurtre qui remue de vieux souvenirs, l'ex-journaliste d'un magazine de rock — qu'il avait fondé avec une bande de copains passionnés, mais qui est devenu avec le succès un journal racoleur de type press people — se lance dans une enquête où il rencontrera tous les acteurs et les témoins de cette époque enfuie. Certains sont devenus de parfaits yuppies, avides de succès et d'argent, d'autres s'accrochent à leurs illusions et poursuivent leur rêve inaccessible, tandis que d'autres encore ne font plus que dériver dans un monde où ils ne trouvent pas leur place... Dans cette enquête au ralenti, sans course-poursuite ni coup de feu, il prend le temps de discuter, d'obtenir les confidences des plus réticents, d'évoquer avec eux les spectres du passé... Martin parvient ainsi à faire revivre l'ensemble d'une époque, avec sa fièvre, son énergie, ses espoirs, ses contradictions... Le contraste avec ce que sont devenus les protagonistes dans les années 80 en fait une chronique douce-amère, nostalgique et lucide, assortie d'une peinture sociologique d'une remarquable ampleur et d'un grand humanisme. Dans la seconde partie, le journaliste devient l'attaché de presse du groupe renaissant. Nous assistons aux répétitions, aux premières tournées... Le Nazgûl semble alors être un groupe d'un autre âge, ressurgissant dans une Amérique devenue trop sage et trop résignée... L'espoir d'un monde meilleur est-il encore possible ? Et le fantastique, dans tout cela ? Sa part est quantitativement mineure, mais symboliquement importante. Ce n'est qu'à la toute fin que se dévoile le complot satanique qui sous-tend cette aventure musicale. Pour l'un des personnages, c'est la musique qui influe sur le monde et non l'inverse. La force diabolique du rock — du « vrai » rock, brutal et sauvage — serait une manière de « réveiller les morts », de secouer cette Amérique endormie, anesthésiée par le matérialisme et la course au succès. Mais à quel prix ? Quel pacte faustien faut-il avoir signé ? Armageddon Rag est une oeuvre forte et splendide, sombre mais baignée d'une douce ironie et d'une furieuse tendresse... Passons sur l'étiquette Terreur apposée sur la couverture et qui ne rend pas justice à ce roman irrésistible : Armageddon Rag mérite d'être découvert par tous, y compris au-delà des frontières du genre. Pascal PATOZ (lui écrire) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Lorris Murail : Les Maîtres de la science-fiction (liste parue en 1993) Association Infini : Infini (2 - liste secondaire) (liste parue en 1998) Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Fantastique (liste parue en 2002) Patrick Marcel : Atlas des brumes et des ombres (liste parue en 2002) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |