|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

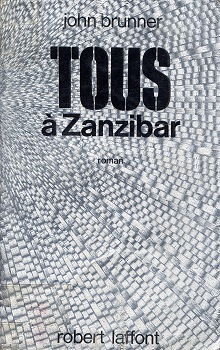

Tous à Zanzibar

John BRUNNER Titre original : Stand on Zanzibar, 1968 Première parution : New York, U.S.A. : Doubleday, 1968 ISFDB Cycle : Le Choc du futur  vol. 1 vol. 1  Traduction de Didier PEMERLE Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Ailleurs et demain   Dépôt légal : 3ème trimestre 1972 Première édition Roman, 560 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant ✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

EDITO-SERVICE, 1974 LIVRE DE POCHE, 1995, 1999, 2001, 2004, 2007, 2009, 2010, 2017 in La Tétralogie noire, MNÉMOS, 2018 in La Tétralogie noire, 2025 Robert LAFFONT, 1975, 1977, 1979, 1981

Quatrième de couverture

Le XXIe siècle comme si vous y étiez ! Ses villes où des gens dorment — légalement — dans la rue ; où des amocheurs se déchaînent et font, sans prévenir, des dizaines de morts. Un monde où des saboteurs œuvrent pour le plaisir ; où la législation eugénique vous interdit de procréer si vous présentez la moindre tare ; où vos voisins vous haïssent si vous avez trois enfants. Où personne ne quitte la nuit son quartier de peur de déclencher une émeute ; où des savants, dans l'île asiatique du Yatakang, brûlent de l'encens pour se concilier le génie d'un volcan ; où un minuscule Etat africain, misérable mais paisible, recèle peut-être le secret qui sauvera l'humanité d'elle même. Un monde où un sociologue brillant et désespéré, Chad Mulligan, prêche dans le désert ; où l'on s'interroge sur le degré de conscience de Shalmaneser l'oracle électronique. Un monde fantastique et très... trop... vraisemblable. Le monde du XXIe siècle. John Brunner, dans ce livre énorme, qui a fait sensation aux Etats-Unis et qui a reçu le Prix Hugo en 1969, a battu sur leur propre terrain les meilleurs spécialistes de la futurologie. Critiques des autres éditions ou de la série

“ Un pauvre aigri, aigri vain, bien entendu, a eu l'idée que si on donnait à chaque mec et minette de cette terre un espace vital de trente centimètres sur soixante, ils pourraient tous tenir debout sur les mille six cent soixante-quatre kilomètres carrés de l'île de Zanzibar. Aujourd'HUI le trois MAI deux mille DIX à bientôt les aMISS ! ” On trouve dans ces quelques lignes (les dernières du deuxième chapitre du roman) un véritable condensé des presque 700 pages de Tous à Zanzibar, prix Hugo 1969 et œuvre la plus célèbre de John Brunner. Pour commencer, elles explicitent le titre, plutôt curieux – car que diable irions-nous faire à Zanzibar (Tanzanie), capitale mondiale de la culture du clou de girofle ? Ensuite, elles résument le contexte de l'ouvrage : comme vous l'apprendra votre calculette, la Terre est en ce début de XXIe siècle approximativement peuplée de 9 244 444 444 âmes, ce qui est beaucoup (et encore, je vous fais grâce des décimales). Enfin, elles donnent un bref aperçu de la tonalité générale du récit, loufoque et un brin désabusé. A l'image, d'ailleurs, de l'auteur en personne et de son double de papier, le sociologue Chad Mulligan, “ aigri vain ” qui doit affronter un monde incrédule. Profitons-en ici pour saluer chaleureusement l'ingénieuse traduction de Didier Pemerle, qui regorge de trouvailles et fait bien plus que rendre justice au texte original. Tous à Zanzibar offre un premier abord résolument abrupt : Brunner nous fait suivre les destins simultanés d'un grand nombre de personnages variés, aux quatre coins d'un monde surpeuplé, le tout sur fond de ramifications géopolitiques complexes. Une histoire d'espionnage vient de surcroît se greffer sur ce salmigondis narratif, ce qui ne sera pas sans égarer les moins attentifs des lecteurs (il faut cependant souligner la sollicitude de Brunner, qui balise littéralement son récit en allant jusqu'à proposer un résumé de l'intrigue aux deux tiers de l'ouvrage !). Mais intéressons-nous plutôt à la forme originale de la narration : le sommaire se subdivise en effet en quatre types de chapitres distincts, dont l'alternance donne à l'ensemble son aspect éclaté. En premier lieu, la Continuité, essentiellement consacrée à l'intrigue d'espionnage, peut se lire indépendamment du reste, et disons-le tout de go, c'est un fil qui ne casse pas des briques pris isolément. Le monde en marche donne une vision macroscopique du futur imaginé par Brunner, en compilant des instantanés de la situation générale du monde (extraits de médias, dialogues d'hommes politiques, etc.). Les Jalons et portraits, compléments du fil précédent, sont de courtes saynètes mettant en scène les histoires variées d'une galerie de personnages secondaires, qui ancrent l'arrière-plan du récit dans la réalité quotidienne. Enfin, Brunner se réserve dans le Contexte l'analyse cynico-sociologique de la situation, à travers des extraits des écrits de son alter ego Chad Mulligan. Tout a été dit ou presque sur la filiation entre Tous à Zanzibar et son modèle, la trilogie USA de Dos Passos : 42ème parallèle (1930), L'an premier du siècle (1932), et La Grosse galette (1936). S'il est difficile de nier que les deux textes sont parents (Brunner ne s'en est d'ailleurs jamais caché), le lien apparaît à dire vrai plus collatéral que direct. Nonobstant ce que l'on a pu lire, il semble assez douteux que Brunner se soit emparé de cet alibi littéraire pour vendre plus efficacement sa soupe auprès de la critique américaine et du public éclairé... Entre parenthèses, le Dos Passos de 1968, devenu franchement réac avec l'âge, devait plutôt taper sur les nerfs de Brunner qui n'était pas précisément du même bord politique. Si Brunner a recyclé la trame mosaïquée de Dos Passos – qui, plus novateur que révolutionnaire, l'avait lui-même empruntée au genre cinématographique –, c'est avant tout parce qu'elle se prête à merveille à son propos. Brunner veut en effet présenter une vision exhaustive du futur proche, à travers le séquençage des chapitres, qui alterne plans larges, plans serrés, travellings, fondus enchaînés, etc. On peut du reste s'étonner qu'aucun autre auteur de SF n'ait songé à reproduire ce schéma avant lui ! Arrêtons donc là la comparaison entre les deux œuvres : les objectifs des deux auteurs sont trop dissemblables. Inutile par conséquent de chercher à déterminer lequel des deux remporte la palme... Tous à Zanzibar est un excellent roman, qui n'a pris que très peu de rides depuis sa sortie en 1968, année où le monde semblait plus en marche que jamais. On a vanté avec raison la clairvoyance prospective de l'auteur, qui aborde des thématiques originales avec un esprit polémique plutôt rare dans la science-fiction de l'époque. A l'heure où la mondialisation occupe une grande place dans les débats, il est plus qu'urgent de redécouvrir cette œuvre unique, considérée à juste titre comme l'une des plus ambitieuses du genre. DeMAIN le onze octobre deux mille UN à bientôt les coPAINS ! Julien RAYMOND (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |