|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Histoires fantastiques de demain

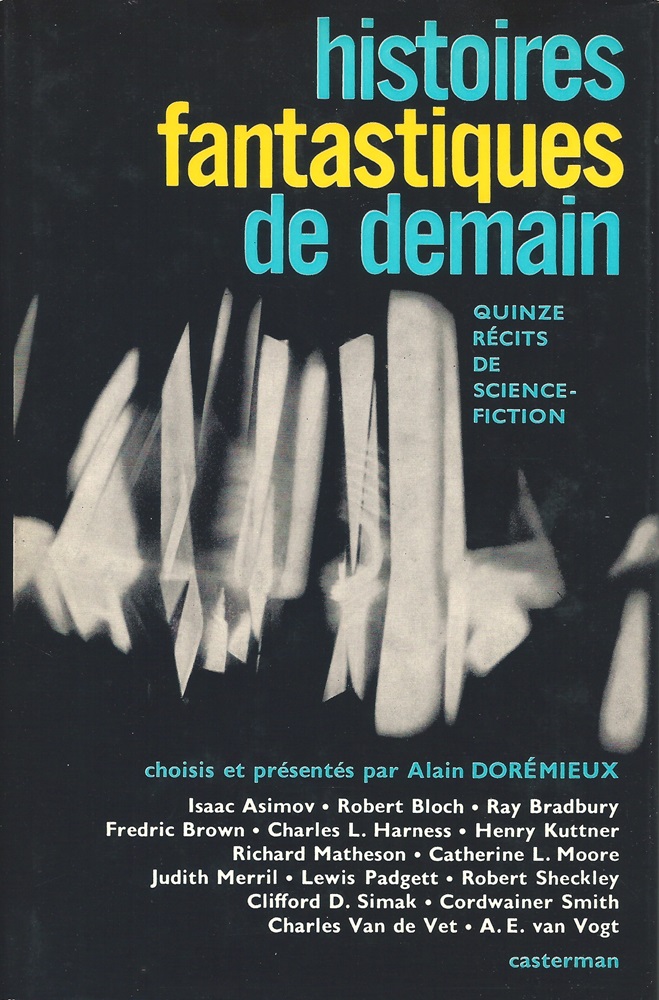

ANTHOLOGIE Textes réunis par Alain DORÉMIEUX Illustration de (non mentionné) CASTERMAN (Paris, France), coll. Autres temps, autres mondes - Anthologies   Dépôt légal : 1969 Retirage Anthologie, 384 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 20,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Deuxième édition, 12ème mille - DL belge: D. 1969/0053/172 Couverture cartonnée et jaquette à rabats. Jaquette Stryckman - photo Sabena.

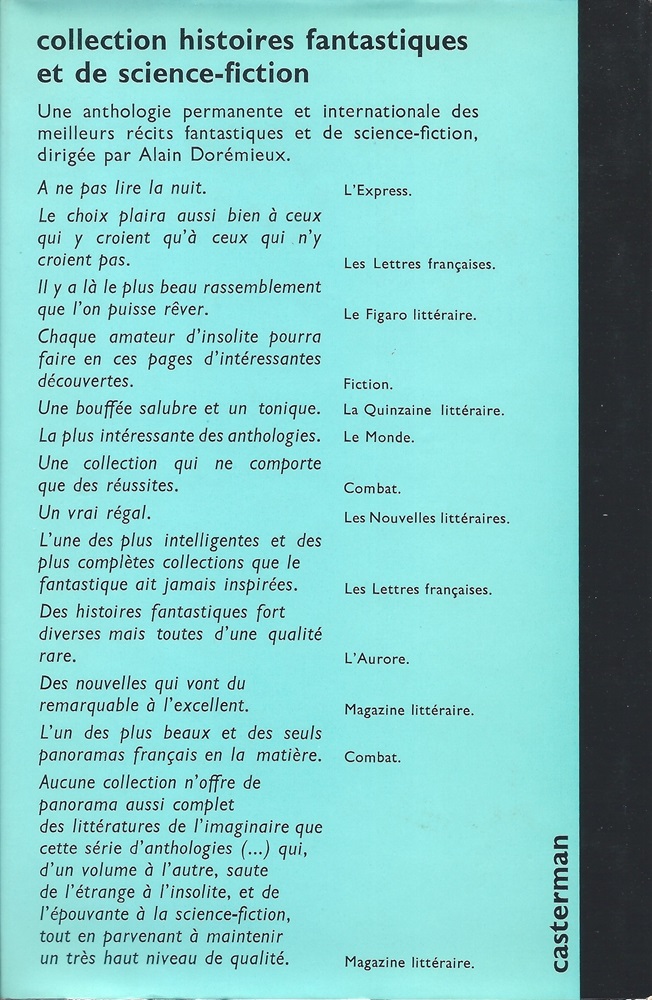

Quatrième de couverture

[texte de premier rabat de jaquette]

La science-fiction, c'est une échappée vers l'impossible ou vers tous les possibles, une évasion vers des contrées moins abstraites mais non moins dépaysantes que celles que nous propose le fantastique. Lire de la science-fiction, c'est toujours une expérience intellectuelle passionnante. On en jugera avec les quinze récits rassemblés dans cette anthologie. Quinze récits dus aux meilleurs spécialistes américains du genre. Quinze récits qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le rêve ou sur d'autres réels. La science-fiction, c'est un phénomène littéraire sans précédent. Ce volume témoigne du plus original effort d'innovation imaginative actuellement tenté par toute une école d'écrivains, hors des normes romanesques courantes.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Alain DORÉMIEUX, Préface, pages 9 à 12, préface 2 - Alfred Elton VAN VOGT, Destination centaure (Far Centaurus, 1944), pages 13 à 38, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 3 - Clifford Donald SIMAK, Escarmouche (Skirmish, 1950), pages 39 à 61, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 4 - Robert SHECKLEY, L'Homme enclavé (The Impacted Man, 1952), pages 63 à 85, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 5 - Henry KUTTNER, Ne vous retournez pas (Don't Look Now, 1948), pages 87 à 104, nouvelle, trad. Alyette GUILLOT-COLI 6 - Ray BRADBURY, Les Six pierres blanches (Here There Be Tygers, 1951), pages 105 à 122, nouvelle, trad. Alyette GUILLOT-COLI 7 - Robert BLOCH, Presque humain (Almost Human, 1943), pages 123 à 146, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 8 - Fredric BROWN, Le Principe de Yehudi (The Yehudi Principle, 1944), pages 147 à 160, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 9 - Judith MERRIL, Le Permissionnaire (That Only a Mother, 1948), pages 161 à 174, nouvelle, trad. Alyette GUILLOT-COLI 10 - Richard MATHESON, Le Phagomane (The foodlegger / F---, 1952), pages 175 à 194, nouvelle, trad. Alain DORÉMIEUX 11 - Charles VAN DE VET, Émission spéciale (Special Feature, 1958), pages 195 à 226, nouvelle, trad. Alain DORÉMIEUX 12 - Charles L. HARNESS, L'Enfant en proie au temps (Child by Chronos, 1953), pages 227 à 246, nouvelle, trad. Alain DORÉMIEUX 13 - Cordwainer SMITH, La Planète Shayol (A Planet Named Shayol, 1961), pages 247 à 288, nouvelle, trad. Michel DEMUTH 14 - Lewis PADGETT, En direct avec le futur (Line To Tomorrow, 1945), pages 289 à 304, nouvelle, trad. Alain DORÉMIEUX 15 - Isaac ASIMOV, Crépuscule (Nightfall, 1941), pages 305 à 349, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 16 - Catherine L. MOORE, La Poussière des dieux (Dust of Gods, 1934), pages 351 à 380, nouvelle, trad. Georges H. GALLET Critiques des autres éditions ou de la série

Les éditions Casterman, décidément bien inspirées depuis quelque temps, viennent de joindre la science-fiction à leur collection d’anthologies. C’est notre vénéré rédacteur en chef qui s’est vu confier la mission de réunir les quinze nouvelles nécessaires. On se félicitera de voir les éditeurs se décider enfin à confier leurs travaux de librairie à ceux qui ont la compétence nécessaire pour les réussir. C’est une heureuse surprise et qui nous change diablement des habitudes antérieures. Avec Jacques Papy et Alain Dorémieux, la collection Casterman a tout de même une autre allure qu’avec Jean Palou et Marcel Schneider. Aux dernières nouvelles, Roland Stragliati se joindrait à l’écurie maison pour réaliser d’autres anthologies dans sa gamme personnelle. Félicitons-nous de voir réunie une équipe aussi brillante et attendons de pied ferme les passionnants recueils qu’elle devrait logiquement nous offrir. On peut attendre deux résultats principaux de ces Histoires fantastiques de demain : satisfaire les amateurs – ils n’en ont plus si souvent l’occasion – et recruter un nouveau public pour la science-fiction. Sur le premier point, nous faisions tous confiance à Dorémieux. Voilà une quinzaine d’années qu’il bourlingue dans les eaux de la S. F., une dizaine qu’il préside aux destinées de Fiction. S’il ne connaît pas les besoins des amateurs, qui les connaîtra ? Les nouvelles de son anthologie sont remarquablement traduites, ce qui confirme le soin apporté depuis quelque temps par les éditions Casterman à ce problème trop négligé ; et surtout, elles sont presque toutes inédites, évitant ainsi l’écueil de la compilation sur lequel avait déjà versé le recueil d’Hubert Juin, de médiocre mémoire. On regrettera seulement que trois nouvelles sur les quinze aient déjà été traduites en français. Ce sont : L’enfant en proie au temps, parue dans Fiction ; La planète Shayol, parue dans Galaxie et La poussière des dieux, parue dans L’aventurier de l’espace (Rayon Fantastique). Ce n’était pas la peine, direz-vous, de tant vilipender Sternberg pour la négligence de ses sommaires bourrés de déjà vu. Mais ici les histoires déjà traduites ne représentent qu’une faible part de l’ensemble, et peut-être ont-elles aussi leur raison d’être (comme nous le verrons plus loin). De toute façon, la justification majeure de Dorémieux, c’est que son anthologie est meilleure que les autres. Les Histoires fantastiques de demain sont-elles adaptées au public des novices et susciteront-elles un nouveau groupe de fans de S. F. ? Bien malin qui pourrait le prédire ! Mais nous avons déjà une ou deux indications dans ce domaine. La plus importante est peut-être la retentissante conversion de Claude Mauriac, qui écrit dans Le Figaro : « Nous sommes peu familiers avec cette série de littérature. Ce recueil fut pour moi, je l’avoue, une révélation. Je doute qu’il soit possible d’aller plus loin dans l’invention. Quelques-uns de ces textes donnent tant à rêver et à penser que l’on ne cesse de s’en étonner. » Voilà qui est net, et si cet enthousiasme de néophyte fait naître quelquefois le sourire, comme lorsqu’il cite Claudel à propos d’une nouvelle de van Vogt, il faut bien nous dire que la science-fiction n’aurait guère de sens hors de ce choc privilégié qui a décidé de notre conversion à tous. Au demeurant, le catéchumène est de qualité, et lorsqu’il parle de « ce qu’il faut bien appeler poésie », il nous incite peut-être, nous qui avons trop lu de S. F., à la regarder de nouveau avec des yeux neufs. À quels principes répond l’anthologie ? Dès la préface, son auteur nous avertit qu’il ne considère pas la science-fiction comme une succursale du fantastique : distinction d’autant plus méritoire que l’anthologiste est d’autre part un amateur de fantastique confirmé. « Aucun des récits rassemblés ici, nous dit-il, n’aurait pu naître sous la bannière du fantastique ; aucun d’entre eux ne pourrait même être traduit en termes de fantastique conventionnel. » Cette position est claire et assurément justifiée sur le plan de la forme. Mais il faut reconnaître que les nouvelles ici réunies ont souvent des éléments de parenté avec le fantastique. Qu’il nous suffise d’extraire d’une nouvelle de Lewis Padgett la petite histoire suivante : — Ça me rappelle l’histoire du gars qui avait pris un raccourci à travers une forêt hantée le soir du Jour des Morts, dit Cynthia. Il pensait qu’il avait toujours fait le bien et que, si les démons s’emparaient de lui sous prétexte qu’il était dans la forêt, c’est qu’il n’y avait pas de justice. — Et puis ? — Et puis il entendit derrière lui, une voix qui disait : « Il n’y a pas de justice. » C’est tout, conclut Cynthia jovialement. La qualité majeure des Histoires fantastiques de demain, c’est leur tenue littéraire. Rien d’étonnant de la part d’un anthologiste qui est un pur littéraire. Il faut néanmoins avertir certains types d’amateurs de science-fiction qu’ils ne trouveront guère leur compte Ici. Les auteurs réunis dans le volume sont de purs écrivains, et l’on est tout surpris de lire en quatorzième position une nouvelle d’Isaac Asimov qui fourmille de belles idées, mais qui joue un peu dans l’anthologie le rôle du vilain petit canard : beaucoup trop longue, bourrée de procédés qui sentent leur élève romancier de première année. Elle n’aurait pas détonné dans un autre recueil et aurait même pu passer pour une excellente nouvelle. Mais la qualité rend exigeant. Ce livre ne contribue guère à nous révéler les quelques grands oubliés des traductions antérieures – ce qui, à vrai dire, n’est pas son rôle. Il réunit simplement certains auteurs préférés de l’anthologiste. Chacun est en principe représenté par une nouvelle, mais l’anthologie triche avec son propre postulat lorsqu’elle introduit ici une nouvelle de Lewis Padgett, nom qui recouvre en fait Henry Kuttner et Catherine Moore, deux auteurs représentés d’autre part dans le recueil. (À ce reproche, Dorémieux, consulté, répond qu’il les aime deux fois plus que les autres…) Douze nouvelles sur les quinze s’échelonnent entre 1941 et 1953, dans une période qu’il est convenu d’appeler l’âge d’or de la science-fiction – et qui est assurément la période faste des grands classiques du genre, comme le prouve brillamment cette anthologie. La période archaïque, avant 1940, est pauvre en nouvelles d’une réelle valeur littéraire. Elle n’est représentée ici que par Catherine Moore. Quant à la génération récente, elle ne figure dans le recueil qu’avec Charles Van de Vet et Cordwainer Smith. Espérons qu’une anthologie ultérieure permettra de réparer certaines omissions dans la période d’après 1953. En tout cas, la volonté de publier Cordwainer Smith et Catherine Moore paraît être la principale cause de reprise dans ce recueil de nouvelle déjà publiées, et il est de fait qu’avec ces deux auteurs, il n’était guère facile de faire autrement. Je parlais tout à l’heure de qualité littéraire. Ce qui peut-être frappe le plus dans ces Histoires fantastiques de demain, c’est leur limpidité. Nous avons très rarement vu, même dans le nouveau Galaxie, des récits aussi faciles à lire. Peut-être une part de la clarté de l’ensemble est-elle due au fait que les nouvelles ici traduites sont à peu près vierges de contresens, pour une fois. Mais il faut surtout, j’en suis sûr, imputer cette transparence au goût littéraire personnel de Dorémieux qui se reflète ici. La plupart des nouvelles retenues portent sur des thèmes classiques et valent surtout par leur écriture brillante. S’il est vrai que les Français n’aiment pas lire des nouvelles, on ne peut que leur conseiller la lecture de ce recueil. Gageons qu’il les fera changer d’avis. Une seule exception notable, Le principe de Yehudi de Fredric Brown, une des nouvelles les plus difficiles que j’aie lues. Je l’ai fait lire à trois personnes ignorant tout de la science-fiction. Elles ont beaucoup ri pendant toute la lecture. Après quoi, invitées à résumer ce qui se passe dans la nouvelle, elles s’en sont révélées incapables. Il y a dans cette histoire des idées complexes qui ne sont évidentes que pour les amateurs entraînés. Il est vrai que Claude Mauriac cité plus haut considère Le principe de Yehudi comme l’un des deux chefs-d’œuvre du recueil. Et puis mes trois cobayes ont beaucoup ri… Je serais fort en peine, pour ma part, de désigner ma nouvelle préférée dans ce recueil. La seule chose sûre est qu’il n’y en a aucune qui soit faible. On a l’impression de lire un super-numéro spécial de Fiction. Une des veines les mieux représentées est à coup sûr la veine humoristique avec L’homme enclavé de Robert Sheckley qui nous montre un dieu entrepreneur de travaux publics à l’échelle galactique, Le principe de Yehudi déjà cité et aussi l’éblouissant Phagomane de Matheson, qui nous montre que cet auteur fort lugubre à l’ordinaire peut être d’une drôlerie étourdissante quand il le veut. Les vieux lecteurs de Fiction n’ont pas oublié la nouvelle qu’il consacrait naguère aux petites histoires obscènes. Ils apprécieront sûrement un développement d’envergure voisine sur la boulimie. La poésie a aussi sa part dans cette anthologie et on ne saurait s’en étonner ; comme dans tant d’autres recueils, Bradbury et Catherine Moore sont ici les poètes de service. Au risque de scandaliser les amateurs, j’avoue que je trouve la nouvelle de Catherine Moore un peu compacte, superbe assurément, mais plus proche du poème en prose que de la nouvelle proprement dite. En revanche, Les six pierres blanches de Bradbury est une nouvelle admirable, une de celles où cet écrivain est le mieux parvenu à faire coïncider son inspiration onirique avec un authentiqua scénario de science-fiction. La chute est remarquable dans son ambiguïté et ne donne franchement tort à aucun des protagonistes, ce qui nous change du registre à la fois gnan-gnan et scandalisé où versa maintes fois cet auteur. Enfin, de nombreuses nouvelles de l’anthologie sont fondées sur l’idée de paradoxe. Paradoxe temporel bien entendu dans L’enfant en proie au temps, dans L’homme enclavé et dans la nouvelle de Lewis Padgett En direct avec le futur. Mais Destination Centaure de van Vogt est aussi en fait une nouvelle sur le temps. Les héros de ces histoires évitent à grand-peine la folie, sauf celui de Lewis Padgett qui y est irrémédiablement acculé à la fin de la nouvelle. Peut-être est-ce dans cette direction que, pour ma part, je chercherais tout compte fait le meilleur du recueil. D’autres domaines sont agréablement représentés, comme la science-fiction sociologique avec Émission spéciale de Charles Van de Vet et la nouvelle d’Asimov, ou la science-fiction d’horreur avec Ne vous retournez pas de Kuttner et Le permissionnaire de Judith Merril. Mais Claude Mauriac a raison : si l’on cherche « un plaisir tout spirituel, exaltant mais un peu douloureux », rien ne vaut le paradoxe temporel. Jacques GOIMARD Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Ray Bradbury présente ( Saison 4 - Episode 12 : Here There Be Tygers ) , 1990, John Laing (d'après le texte : Icy, il doit y avoir des tigres), (Episode Série TV) |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |