|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

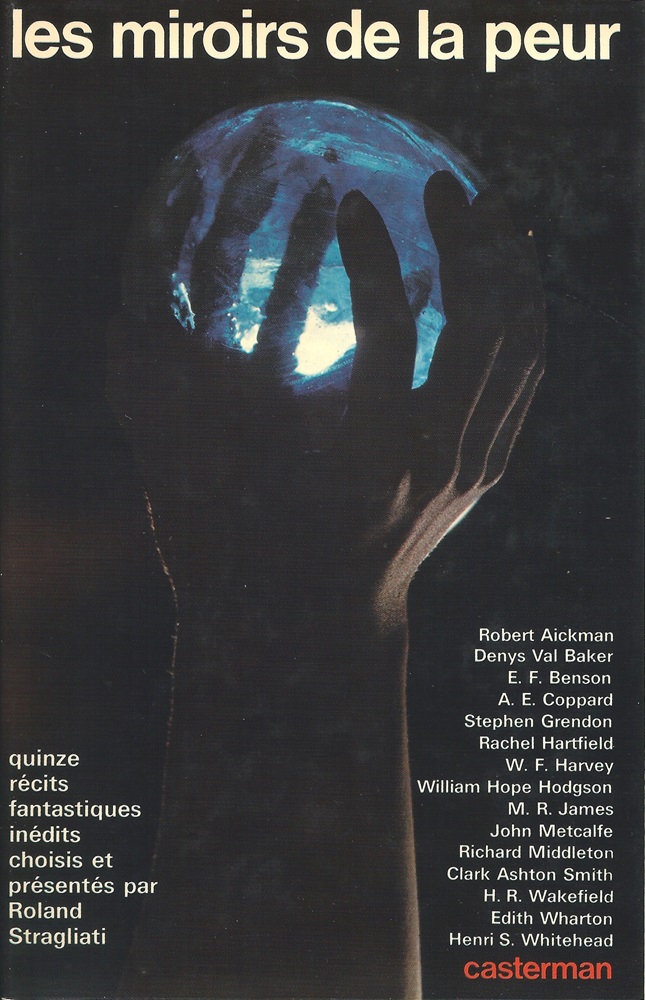

Les Miroirs de la peur

ANTHOLOGIE Textes réunis par Roland STRAGLIATI CASTERMAN (Paris, France), coll. Autres temps, autres mondes - Anthologies   Dépôt légal : 1969, Achevé d'imprimer : avril 1969 Première édition Anthologie, 338 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 20,5 cm✅ Genre : Fantastique Couverture cartonnée et jaquette à rabats. Jaquette Stryckman - photo Daniel Locus. DL belge : D. 1969/0053/149.

Quatrième de couverture

[texte du premier rabat de jaquette]

On les doit à quelques-uns des meilleurs maîtres du genre, qui se nomment : Robert Aickman, Denys Val Baker, E.F. Benson, A.E. Coppard, Stephen Grendon, Rachel Hartfield, W.F. Harvey, William Hope Hodgson, M.R. James, John Metcalfe, Richard Middleton, Clark Ashton Smith, H.R. Wakefield, Edith Wharton et Henry S. Whitehead.

Des fantômes, des monstres, des sorciers, et bien d'autres choses encore qui ne se voient point tous les jours, s'y pressent et s'y bousculent. Afin de se refléter à leur avantage dans ces Miroirs de la peur derrière quoi se devine, toujours aux aguets, toujours qur le qui-vive, ce goût profond de l'étrange, du « jamais vu », d'un autre monde que le nôtre dont les merveilles, utilitaires et quotidiennes, ne satisfont plus le désir, la soif d'évasion — autant dire de poésie — que chacun de nous porte en soi. Le lecteur, dès l'instant qu'il ouvrira ce livre, y retrouvera l'image et la couleur de ses rêves, les plus chers et les plus secrets, au détour de chacune des pages.

Roland Stragliati est né à Paris. Cinéaste mais aussi collaborateur de la revue FICTION, c'est en tant que spécialiste de la littérature fantastique qu'il a choisi et qu'il présente les récits qui figurent dans ces MIROIRS DE LA PEUR.

On lui doit déjà deux autres anthologies, consacrées respectivement au fantastique anglo-saxon et à la science-fiction italienne. Il a en projet un recueil de nouvelles insolites françaises pour les Éditions Casterman. Ami de Jean Ray, il a grandement contribué à le faire connaitre et éditer en France.

Sommaire

Cacher les différentes éditions des textes1 - Roland STRAGLIATI, Préface, pages 9 à 12, préface Inédit. 2 - Montague Rhodes JAMES, Du haut de la colline (A view from a Hill, 1925), pages 13 à 36, nouvelle, trad. Michel DEMUTH 3 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Siffle et je viendrai... (NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO), 1982) - in Siffle et je viendrais (EURÉDIF, 1985) - in Histoires de fantômes complètes (NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO), 1990) 3 - William Fryer HARVEY, L'Outil (The Tool, 1928), pages 37 à 54, nouvelle, trad. Françoise MARTENON & Roland STRAGLIATI 6 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Histoires d'aberrations (POCKET, 1977) - in Histoires d'aberrations (FRANCE LOISIRS, 1980) - in Histoires d'aberrations (POCKET, 1981) - in La Bête à cinq doigts (SEGHERS, 1983) sous le titre L'Instrument - in La Grande anthologie du fantastique - 1 (OMNIBUS, 1996) - in La Bête à cinq doigts (TERRE DE BRUME, 2000) sous le titre L'Instrument 4 - Denys Val BAKER, Le Visage dans le miroir (The face in the mirror), pages 55 à 71, nouvelle, trad. Jacques PARSONS Inédit. 5 - William Hope HODGSON, Par là entrait le monstre… (The Gateway of the Monster, 1910), pages 73 à 99, nouvelle, trad. Jacques PARSONS 8 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Carnacki et les fantômes (LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE, 1977) sous le titre La Porte - in Carnacki et les fantômes (NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO), 1982) sous le titre La Porte - in Carnacki et les fantômes (UGE (Union Générale d'Éditions) - 10/18, 1995) sous le titre La Porte - in Carnacki le chasseur de fantômes (TERRE DE BRUME, 2008) sous le titre La Porte - in Otherlands - Tales from the past - Volume 2 (OTHERLANDS, 2014) sous le titre La Porte du monstre - in William Hope Hodgson - Intégrale des nouvelles tome 1 (CODA, 2016) sous le titre Le Passage du monstre - in Le Grand Livre des Tales from the past (OTHERLANDS, 2016) sous le titre La Porte du monstre - in Anthologie littéraire décadente (ABAT-JOUR (éditions de l'), 2018) sous le titre La Porte du Monstre 6 - Rachel HARTFIELD, Le Taureau (The bull, 1955), pages 101 à 112, nouvelle, trad. Françoise MARTENON & Roland STRAGLIATI 3 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Histoires de fantômes (POCKET, 1977) - in Histoires de fantômes (FRANCE LOISIRS, 1979) - in La Grande anthologie du fantastique - 2 (OMNIBUS, 1996) 7 - Clark Ashton SMITH, Le Retour du sorcier (The Return of the Sorcerer, 1931), pages 113 à 132, nouvelle, trad. Jacques PARSONS 13 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Légendes du mythe de Cthulhu (Christian BOURGOIS, 1975) sous le titre Talion - in Légendes du mythe de Cthulhu - 1 (FRANCE LOISIRS, 1975) sous le titre Talion - in Légendes du mythe de Cthulhu (J'AI LU, 1981) sous le titre Talion - in Légendes du mythe de Cthulhu (POCKET, 1985) sous le titre Talion - in Ubbo-Sathla (NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO), 1985) - in L'Appel de Cthulhu (POCKET, 1989) sous le titre Talion - in L'Appel de Cthulhu (POCKET, 1990) sous le titre Talion - in Œuvres - 1 (Robert LAFFONT, 1991) sous le titre Talion - in L'Appel de Cthulhu (POCKET, 1992) sous le titre Talion - in L'Appel de Cthulhu (POCKET, 1995) sous le titre Talion - in L'Appel de Cthulhu (POCKET, 2000) sous le titre Talion - in L'Appel de Cthulhu (POCKET, 2004) sous le titre Talion - in Légendes du mythe de Cthulhu 1 (POCKET, 2007) sous le titre Talion 8 - Edith WHARTON, La Sonnette (The Lady’s Maid’s Bell, 1902), pages 133 à 162, nouvelle, trad. Françoise MARTENON & Roland STRAGLIATI 9 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Histoires de fantômes (POCKET, 1977) - in Histoires de fantômes (FRANCE LOISIRS, 1979) - in Le Triomphe de la nuit (TERRAIN VAGUE (Le), 1990) sous le titre La Cloche de la femme de chambre - in Le Triomphe de la nuit (UGE (Union Générale d'Éditions) - 10/18, 1993) sous le titre La Cloche de la femme de chambre - in Le Fantastique féminin : d'Ann Radcliffe à Patricia Highsmith (COMPLEXE, 1995) - in La Grande anthologie du fantastique - 2 (OMNIBUS, 1996) - in Le Triomphe de la nuit (Joëlle LOSFELD, 2001) sous le titre La Cloche de la femme de chambre - in Otherlands - Tales from the past - Volume 2 (OTHERLANDS, 2014) sous le titre La Sonnette de Madame - in Le Grand Livre des Tales from the past (OTHERLANDS, 2016) sous le titre La Sonnette de madame 9 - Henry S. WHITEHEAD, La "Pavane" de Ravel (The Ravel Pavane, 1946), pages 163 à 180, nouvelle, trad. Jacques PARSONS Inédit. 10 - Alfred Edgar COPPARD, Ce vieux Martin (Old Martin), pages 181 à 200, nouvelle, trad. Maurice-Bernard ENDRÈBE Inédit. 11 - Robert AICKMAN, La Nuit du labyrinthe (Bind Your Hair, 1964), pages 201 à 234, nouvelle, trad. Maurice-Bernard ENDRÈBE 2 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Histoires de maléfices (POCKET, 1981) sous le titre Attachez vos chevelures - in La Grande anthologie du fantastique - 3 (OMNIBUS, 1997) sous le titre Attachez vos chevelures 12 - Richard MIDDLETON, Le Vaisseau fantôme (The Ghost Ship, 1912), pages 235 à 251, nouvelle, trad. Françoise MARTENON & Roland STRAGLIATI 1 autre édition de ce texte dans nooSFere : - in Histoires d'océans maléfiques (LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE, 1978) 13 - Edward Frederic BENSON, "negotium perambulans" (Negotium Perambulans, 1922), pages 253 à 271, nouvelle, trad. Maurice-Bernard ENDRÈBE 2 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in La Chambre dans la tour (LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE, 1978) sous le titre Negotium Perambulans - in Histoires anglo-saxonnes de vampires (LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE, 1978) sous le titre Negotium Perambulans 14 - Herbert Russell WAKEFIELD, Le Dix-septième trou (The seventeenth hole at Duncaster), pages 273 à 290, nouvelle, trad. Jacques PARSONS Inédit. 15 - Stephen GRENDON, Mademoiselle Esperson (Miss Esperson, 1962), pages 291 à 307, nouvelle, trad. Maurice-Bernard ENDRÈBE 4 autres éditions de ce texte dans nooSFere : - in Histoires d'occultisme (POCKET, 1977) sous le titre Miss Esperson - in Histoires d'occultisme (FRANCE LOISIRS, 1978) sous le titre Miss Esperson - in L'Amulette tibétaine (NOUVELLES ÉDITIONS OSWALD (NéO), 1985) - in La Grande anthologie du fantastique - 3 (OMNIBUS, 1997) sous le titre Miss Esperson 16 - John METCALFE, Tinker (Brenner's Boy, 1932), pages 309 à 330, nouvelle, trad. Michel DEMUTH Inédit.

Critiques

Des plus simples et des plus efficaces – encore fallait-il avoir la modestie d’y penser, – la tactique de la maison Casterman consiste, pour l’élaboration de sa collection « Histoires Fantastiques », à ne faire confiance qu’à des spécialistes du genre. C’était déjà net quand sortirent des anthologies signées Jacques Papy, Jean Palou, Marcel Schneider ; ce fut lumineux quand, voulant ouvrir la collection à la science-fiction, ses responsables s’adressèrent à Alain Dorémieux. On connaît le résultat : la collection « Histoires Fantastiques » se maintient à un très bon niveau et accumule les volumes lentement mais régulièrement. Avec Les miroirs de la peur, nous en sommes au neuvième. Il s’agit de quinze récits fantastiques anglo-saxons inédits en français, qui ne feront exception aux habitudes de la collection ni du point de vue de la qualité ni du point de vue des raisons de cette qualité. On en doit le choix et la présentation à Roland Stragliati, c’est-à-dire à quelqu’un qu’un qui est au royaume de la littérature fantastique une sorte de Guillaume Budé mâtiné d’une espèce d’éminence grise. Si certains l’ignorent encore, c’est qu’à la façon des icebergs le personnage ne se réduit pas à ce qui s’en laisse apercevoir. Précieux collaborateur de la présente revue, il est en particulier l’auteur de plusieurs anthologies parues dans le cadre des numéros spéciaux – dont l’une, publiée en 1965, sous le titre Histoires de terreur, fut signalée en termes élogieux par Roger Caillois dans l’avertissement de la seconde édition de son Anthologie du fantastique, – mais ce n’est pas tout. Comme d’autres se font une certaine idée de la France. Roland Stragliati se fait une certaine idée du fantastique qu’il n’a cessé de défendre en contribuant à introduire et parfois à imposer en France des auteurs qui nous resteraient peut-être inconnus. Pensons par exemple à Jean Ray dont il fut l’ami et l’infatigable supporter. Enfin, chaque fois ou presque qu’il se tait quelque chose d’intéressant dans le domaine de l’anthologie, il est celui qui conseille, éclaire, renseigne avec une discrétion et une bonne grâce qui, selon l’expression du même Roger Caillois, « donnent plus de prix à la rare étendue de ses connaissances ». Son érudition et l’attention qu’il porte à la vie de la littérature fantastique offraient à Roland Stragliati une multitude de voies pour la composition de son recueil. Ce n’est pourtant ni la plus originale, ni la plus brillante, ni la plus immédiatement séduisante qu’il a choisie. Presque entièrement coupés des formes les plus avancées du fantastique (sur quinze auteurs représentés, quatre seulement vivent encore). Les miroirs de la peur constituent une manière de jardin des classiques, et il serait possible de leur reprocher un parti pris qui risque de trop laisser dans l’ombre des tendances ou des talents nouveaux. Sans aborder le problème de savoir s’il y avait matière à révélations, il faut pourtant reconnaître que l’option prise par Roland Stragliati est la plus pédagogique, surtout dans une collection destinée au grand public ; quant à l’amateur éclairé, est-il sûr de bien connaître, quoique leurs noms lui soient assez familiers, les maîtres incontestés que sont aux États-Unis ou en Grande-Bretagne William Hope Hodgson, Montague R. James, Edith Wharton, Herbert R. Wakefield, etc. C’est aussi la plus naturelle. Un peu méfiant à l’égard du fantastique moderne jugé, à tort ou à raison, trop artificiel, Roland Stragliati a suivi ses goûts particuliers et, pour parodier ce que Gide disait de Montaigne, avouons qu’une bonne partie du plaisir que nous prenons à lire Les miroirs de la peur vient de celui qu’a pris Stragliati à les découvrir et à les réunir. Plaisir révélateur : si, dans sa préface. Stragliati peut légitimement espérer que ces miroirs « ne refléteront pour le lecteur que ses peurs les plus chères, ses imaginations les moins cartésiennes » et « l’inciteront, insidieusement à passer de l’« autre côté – comme la petite Alice », il n’en reste pas moins qu’ils reflètent d’abord la personnalité de celui qui les a choisis. Ainsi se superposent deux lectures du livre d’où se dégagent deux thématiques : le fantastique selon Roland Stragliati et Roland Stragliati selon le fantastique. Comme le théâtre et le western, la littérature fantastique a ses conventions. Moyen de référence, manière directe d’annoncer la couleur et d’établir des connivences, délicieuses règles du jeu, elles simplifient les rapports entre l’œuvre et le public et excitent tout de suite l’intérêt à leur façon. Loin de les rejeter par on ne sait quelle mauvaise conscience, Roland Stragliati les accepte pleinement et n’a pas tort d’écrire que « nombre de lecteurs seraient déçus qu’il en allât autrement ». Nous voici donc d’emblée en terrain connu avec les sujets. Le taureau de Rachel Hartfield, Le retour du sorcier de Clark Ashton Smith, La sonnette d’Edith Wharton. Ce vieux Martin d’Alfred E. Coppard, Le vaisseau fantôme de Richard Middleton, Tinker de John Metcalfe mettent en scène un ou plusieurs fantômes qui s’acharnent à compliquer ou à empoisonner l’existence des vivants. Par là entrait le monstre… de William Hope Hodgson, Negotium perambulans d’Edward F. Benson et Le dix-septième trou de Herbert R. Wakefield développent le thème de la « Chose » mystérieuse et maléfique qui fut si cher à Fitz James O’Brien et à Ambrose Bierce sans parler de Lovecraft. La nuit du labyrinthe de Robert Aickman et Mademoiselle Esperson de Stephen Grendon (pseudonyme d’August Derleth) évoquent d’inquiétantes pratiques de sorcellerie. L’outil de William F. Harvey et La « Pavane » de Ravel de Henry S. Whitehead brodent sur les pièges du temps – oblitération ou répétition cyclique – et la fusion des domaines de la réalité et de l’imaginaire. Le thème de l’objet aberrant et magique est représenté avec Du haut de la colline de Montague R. James. Enfin, Le visage dans le miroir – qui illustre à la lettre le titre du recueil – de Denys V. Baker fait état d’un cauchemardesque dédoublement de personnalité. Accessoires quasi gothiques que se plaisent à utiliser les virtuoses pour mieux faire ressortir leur personnalité et exiger davantage de leur art ou preuve du caractère éternel, archétypique, des peurs Irrationnelles de l’humanité, peu importe : ces thèmes sont l’objet de remarquables variations et Roland Stragliati s’est sans doute fait une joie – de virtuose de l’anthologie, cette fois – de réunir sur les mêmes sujets des nouvelles dont chacune serait difficilement comparable non seulement à l’autre mais parfois aussi au reste de la production de son auteur ou, d’une façon encore plus générale, à ce qui a déjà été fait dans le genre. Quelques exemples suffiront. En ce qui concerne les traditionnelles ghost stories, il faut noter que pas un fantôme ne ressemble à l’autre. Fantôme d’animal, fantôme en pièces détachées, fantôme d’ivrogne, de servante fidèle ou d’enfant insupportable, chacun est fortement typé dans son caractère, ses obsessions, ses effets. Quant à la peur, elle est introduite sous des visages variés selon la personnalité du narrateur élu ou le climat général du récit. Dramatique jusqu’au grand-guignolesque dans Le retour du sorcier, attendri quand il s’agit de l’évocation par un adulte de souvenirs liés au monde de l’enfance comme dans Le taureau ou Mademoiselle Esperson, distingué et feutré comme dans La « Pavane » de Ravel, de bonne compagnie comme dans Par là entrait le monstre… où l’horrifique récit de Carnacki, le chasseur de fantômes, se déroule dans une douillette atmosphère bourgeoise, le ton est incidemment ironique, voire franchement bouffon. De ce point de vue. Le vaisseau fantôme de Richard Middleton mérite une mention particulière. Le titre, qui laisse attendre une classique histoire maritime avec grincements dans les haubans et sortilèges océaniques, est déjà passablement canularesque puisque le vaisseau fantôme en question s’est échoué, par jour de grand vent, dans un petit village du sud de l’Angleterre, au beau milieu d’un champ de navets. À part le propriétaire du champ, ennuyé pour ses navets, les habitants ne se tracassent pas trop. Ils ont l’habitude des fantômes qu’ils laissent vaquer à leur guise dans le village et avec lesquels ils entretiennent des rapports cordiaux. Mais voilà qu’un beau jour les jeunes fantômes – entendez ceux des grands-pères et arrière-grands-pères – se mettent à rentrer dans leurs familles adoptives à des trois heures du matin et saouls comme trente-six Polonais. On découvre bientôt que la cargaison de rhum du vaisseau est à l’origine des débordements des fantômes locaux. Intervention du pasteur, palabres avec le capitaine… Rien ne pourra finalement résister à l’attrait de l’excellent rhum du vaisseau fantôme qui, à l’occasion d’un nouveau coup de vent, emportera sous d’autres cieux toute sa nouvelle clientèle, y compris l’idiot du village ! Riche en détail savoureux et pris sur le vif, en remarques burlesques, rarement ghost story fut aussi tordante. Ce n’est d’ailleurs pas le seul cas où la peur de l’au-delà est allègrement exorcisée. Ainsi La « Pavane » de Ravel, où la musique sert de catalyseur aux mystérieux enroulements du temps et mène à un terme heureux une fort belle histoire d’amour. Ce texte présente aussi l’intérêt de révéler une face du talent de Henry S. Whitehead que j’avoue avoir jusque-là ignorée. Souvent caractérisé par le pittoresque de sa peinture des Antilles au début de notre siècle, Whitehead se montre ici un remarquable musicologue. Certaines pages font songer à celles que Proust consacra à la fameuse petite phrase de Vinteuil et, si les analyses de Whitehead n’ont pas la profondeur de celles de notre romancier, elles en ont la subtilité et l’élégance. Enfin il arrive que le renouvellement d’un thème classique soit poussé jusqu’à rendre inclassable le résultat obtenu. Tel est le cas de La nuit du labyrinthe de Robert Aickman qui est peut-être la meilleure nouvelle du recueil, en tout cas une de celles que je préfère. Impossible à résumer, elle s’impose surtout par le pouvoir suggestif de son atmosphère. Discrètes allusions, symboles subtils, personnages superbement énigmatiques, sortilèges d’une nature où dominent le brouillard, la boue, les feuilles pourrissantes et d’indéfinissables odeurs, tout cela laisse à peine deviner la signification de l’histoire et les liens ambigus qui se nouent entre une fiancée peu enthousiaste et la fascinante Mme Pagani. Seule domine une inquiétude sournoise, d’autant plus durable que sa motivation ne dit jamais son nom. Autre caractéristique de ces récits – et ceci nous explique leur efficacité : la précision avec laquelle est évoluée la réalité quotidienne. On sait comment l’emploi du « je » – utilisé ici dix fois sur quinze – et l’accumulation des détails vraisemblables contribuent à donner à l’irruption de l’irrationnel la force de conviction sans laquelle il n’est pas d’angoisse délicieuse : n’insistons pas là-dessus. Il me parait plus Intéressant de signaler que la réalité où nous introduisent Les miroirs de la peur présente un charme qui pourrait presque s’apprécier isolément. Largement majoritaires en face de l’apport américain, les textes britanniques nous offrent un tableau assez complet, parfois tendrement satirique, de la province anglaise. L’impression d’intimité que dégage la campagne, le goût de la vie de famille, des réunions amicales, du golf, des promenades en plein air, les vieux garçons un peu maniaques, les auberges, les villages où vivent au ralenti des batraciens tranquilles, les péquenots chauvins, les diplômés en vacances ou en retraite, les pasteurs gavés de Bible, ces éléments tissent au fil des pages un univers spécifique qui a l’attrait de la chose vieillotte et délicatement patinée par le temps. Tout autant que dans les faits troublants qui nous sont contés, il y a là ample matière à rêverie. Il y a aussi, consciente ou non, la légère confidence d’un terrien, c’est-à-dire d’un homme qui aime la chair du réel. Car Roland Stragliati, comme tous les vrais amoureux du fantastique, ne fuit pas la réalité dans le merveilleux. C’est au contraire parce qu’il jette sur elle un regard particulièrement chaleureux qu’il y découvre et nous invite à y découvrir des mystères, d’accord en cela avec Robert Aickman qui pense que « tout vrai fantastique naît de la seule réalité ». Dernier trait frappant : chaque nouvelle est précédée d’une présentation très développée de l’auteur. Outre son intérêt purement documentaire, ce procédé permet au lecteur d’entrer, au-delà du récit achevé, dans le récit en train de se faire. Prenons par exemple la première nouvelle. Du haut de la colline de Montague R. James. Elle est centrée autour d’une paire de jumelles magiques qui, lorsqu’on regarde à travers, a entre autres pouvoirs celui d’abolir les dégradations du temps et de restituer ainsi telle ou telle architecture dans sa splendeur passée. Si l’idée d’un tel objet paraît assez gratuite à première vue, elle devient tout à fait naturelle quand on sait que Montague R. James fut passionné d’archéologie : quel archéologue n’a pas rêvé, pour s’être souvent cassé le nez sur la difficulté de reconstruire ce qui fut à partir du peu qui reste, de posséder semblable appareil ? Ce contact avec l’écrivain peut aussi se compléter d’un contact encore plus intime avec l’homme et ce qui a tissé sa vie, son univers intérieur. Quand on a en mémoire la biographie d’Edward F. Benson, on s’aperçoit que les traits qui dessinent le narrateur de Negotium perambulans, sensibilisé tout enfant à l’horreur surnaturelle par un terrible pasteur d’oncle, brillant universitaire un peu plus tard et avide d’explorer les secrets de la petite patrie de l’enfance, constituent un autoportrait à peine déguisé. Cette double démarche, ce n’est pas moi qui la propose. Sa sociabilité comme son intérêt pour le mécanisme de la création en matière de littérature fantastique exigeaient de l’ami de Jean Ray et de Jean-Louis Bouquet qu’il la fit et l’indiquât. Une des analyses auxquelles se consacre Roland Stragliati dans sa préface est d’ailleurs très significative. Remarquant qu’un des auteurs de son anthologie fut pasteur et que « trois au moins sont fils d’hommes d’église », il ajoute : « Quand on sait que d’autres auteurs anglais que le fantastique attira, tels Arthur Machen, Hugh Walpole et les trois frères Powys, l’étaient également, on peut légitimement s’étonner, se poser des questions. Ne serait-ce point par exempte en lisant la Bible, à la lueur vacillante d’une méchante lampe à pétrole, durant les longues nuits d’hiver, dans quelque presbytère des « moors » livré aux vents coulis, qu’ils auraient pris le goût, l’amour des phantasmes et des abominations de toute sorte qui pullulent aussi bien chez les prophètes, grands et petits, que dans les psaumes ou l’Apocalypse ? Je n’en sais rien. Mais l’hypothèse me sourit autant qu’elle m’enchante… » Malgré une allure générale un peu sévère, un peu désuète au premier abord, Les miroirs de la peur est en définitive une de ces anthologies qu’il faut non seulement lire mais pratiquer. Elle livre ses richesses à petites doses, niveau par niveau, mais on se retrouve au bout du compte en possession d’un solide magot qu’il est bien agréable de passer en revue. À ne pas recommander au consommateur hâtif qui attend d’une histoire de terreur une émotion immédiatement digestible, elle comblera ceux qui choisissent un livre, fût-il non fantastique, comme on choisit un ami. Et pourquoi ne pas la conseiller aux anglicistes auxquels certaines maisons d’édition font confiance sur présentation du B.E.P.C. ? Ils verront et, espérons-le, apprendront ce que sont de bonnes traductions, même quand la tâche n’est pas facile. En faisant appel à Michel Demuth, Jacques Parsons, Maurice B. Endrèbe, Roland Stragliati s’est entouré de quelques-uns des meilleurs spécialistes de la question. Et comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même, il a mis lui-même la main à la pâte avec bonheur en compagnie de Françoise Martenon. Jacques CHAMBON Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Night Gallery ( episode : The Return of the Sorcerer ) , 1972, Jeannot Szwarc (d'après le texte : Talion), (Episode Série TV) Shades of Darkness ( episode 1 : The Lady's Maid's Bell ) , 1985, John Glenister (d'après le texte : La Cloche de la femme de chambre), (Téléfilm) |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112112 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |